Part I - Le dossier Rennes-le-Château, du vrai et du faux - premier bilan Part II - Les 7 clés du Serpent Rouge Part IV - Généalogie des rois mérovingiens, les Manuscrits ou généalogies mérovingiennes de l’abbé Pichon (B) les Dossiers Secrets d’Henri Lobineau et

conclu en apothéose par la Légende de Dagobert, collage inclus dans « Pierres

Gravées du Languedoc » d’E. Stüblein, provenant d’un ouvrage de 1648, nous

venons d’apprendre la réapparition, à la BnF, de la gravure de la dalle, dite

des chevaliers, publiée par la SESA[1]. Beaucoup de preuves, relatives à l’affaire de Rennes-le-Château, émergent

de plus en plus rapidement. Le Serpent Rouge, autre publication apocryphe,

pilier de l’histoire, tiendra ses promesses. Mais avant de vous dévoiler ce

qu’est réellement cet opuscule de 1967 qui a fait couler tant d’encre et

dérouler des kilomètres de pellicules cinématographiques avec le roman « Da Vinci Code », pour n’en citer qu’un, voyons d’abord ce qu’il en est de cette fameuse

Généalogie des rois Mérovingiens, travail rapporté par le présumé, non moins

célèbre, H. Lobineau[2], faire valoir du

Prieuré de Sion.

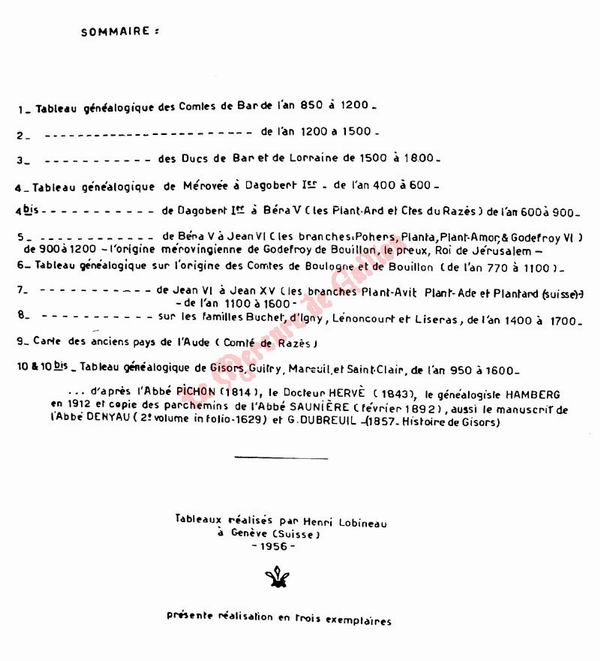

Description du matériel L’ouvrage

se présente comme une succession d’arbres généalogiques des comtes, des ducs de

Bar et de Lorraine, de Dagobert Ier, des comtes de Razès, de

Boulogne, de Bouillon, des familles de Buchet, d’Igny, de Lenoncourt, de Liseras,

de Guitry, de Mareuil, et enfin de Gisors et de Saint-Clair. Les

références de ces travaux seraient les écrits de l’abbé Pichon en 1814, du Dr Hervé

(1843), d’un généalogiste nommé Hamberg (1912), de Gédéon Dubreuil (1857)

historien de Gisors. On y trouve aussi les parchemins de l’abbé Saunière et le

manuscrit de l’abbé Denyau sur l’histoire Gisors en deux volumes. Pierre

Plantard, qui est le véritable commanditaire et auteur des généalogies, y a ajouté

une page d’une revue titrée « la Semaine Catholique Genevoise » et

une carte de l’ancien pays audois. Inutile

de vous préciser que ces filiations ont été montées de toutes pièces à partir de documents véritables mais tronqués

à souhait. Il suffit de connaître la véritable provenance des deux parchemins cryptés

du curé de Rennes-le-Château pour se faire une idée de tout le reste. En créant

et en antidatant ces tableaux, il apportait des pièces justificatives,

apocryphes, aux Dossiers Secrets qui viendraient plus tard. La

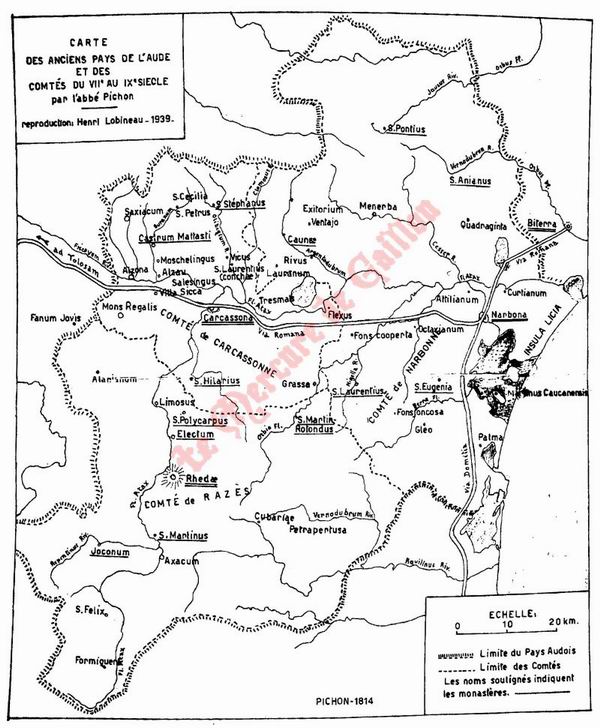

carte géographique a été tirée du livre d’Elie Griffe « Histoire

religieuse des anciens pays de l'Aude »[3].

Comme nombre d’archives récupérées et utilisées par le Prieuré de Sion, elle a

juste été retouchée, voire recopiée. Nous avons pu faire la comparaison avec un

original de cette carte publiée par Pierre Jarnac[4]. Dans

les Généalogies Mérovingiennes Lobineau, la carte a été recopiée et dans « Un

trésor mérovingien à RLC »[5] elle

n’a été que retouchée. Le

feuillet de la « Semaine Catholique Genevoise » semble être une pure invention.

A notre connaissance, il n’existe en effet aucune revue portant se titre, même ailleurs

en Suisse. Nous

reviendrons bien entendu sur les références. Nous allons, auparavant, démontrer

la nature frauduleuse des tableaux généalogiques en prenant pour exemple celui

de Dagobert Ier, des familles de Gisors, de Guitry, de Mareuil et de

Saint-Clair. La descendance de Dagobert Ier A

l’âge de sept ans, Dagobert II, fils de Sigebert III et petit-fils de Dagobert

Ier, roi d’Austrasie fut envoyé dans le monastère irlandais[7] de

Slane (on le dit aussi en Ecosse) en 654 par Grimoald, maire de palais

corrompu. Ce dernier l’avait fait passer pour mort après avoir tenté de le

faire assassiner dans son couvent. Le jeune prince échappa aux mains du

meurtrier envoyé par Grimoald et s’enfuit. Il parcourut ainsi longtemps

l’Irlande, l’Angleterre et la Bretagne[8] sous

l’identité obscure d’un étranger. Puis il fit la connaissance de Wilfrid

d’York. Evêque clairvoyant, Wilfrid s’intéressa au jeune Dagobert et fit tout

son possible pour le ramener sur le trône d’Austrasie. Les desseins du prélat

se réalisèrent en 674 quand la forfaiture de l’usurpateur Grimoald fut

démasquée. Les princes d’Austrasie ouvrirent le tombeau de Dagobert II prétendu

mort et en voyant la sépulture vide ils destituèrent le maire de palais félon

puis l’envoyèrent à Clovis II, oncle de Dagobert, qui le fera exécuter. Dagobert II avait épousé

pendant son exil une saxonne dénommé Mectilde (ou Mathilde). De ce mariage

naquirent cinq enfants, quatre filles et un fils : SIGEBERT né en 661

était l’aîné[9], suivaient Irmine[10]

abbesse d’Oeren, Adèle abbesse de Palatiol au diocèse de Trêves, puis Ratilde

sourde et muette et enfin Ragnetrude, dont il est fait mention dans le

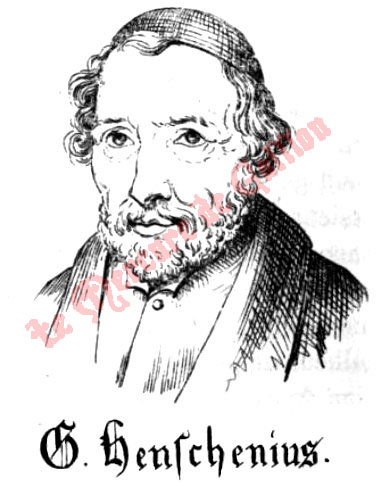

testament de sa sœur Adèle. Nous

avons donné cette histoire détaillée, suivant celle des comtes de Madrie et de

Razès, dans le Mercure de Gaillon N°1. Il est franchement étrange de ne pas

trouver une référence au père Henschenius dans les généalogies Lobineau, alors

qu’il est le premier, bien avant A. de Vallois, à réhabiliter la mémoire de

Dagobert II et de son fils Sigebert IV, le roi perdu. Un

roi perdu ! C’est du pain béni pour qui veut s'octroyer quelque

descendance royale française mérovingienne. Plantard ne fut pas le seul à

tenter le coup. On se souviendra de la famille Bush, celle des deux Georges,

deux « Bonesmen[11] »,

fauteurs de guerre en Irak, dont certains généalogistes dociles et patentés

attribuèrent une origine royale européenne. La même équipe, de l’Eglise

Mormone, une des têtes de l’hydre Illuminati, semble vouloir rejouer le même

scénario avec Barack Obamma, président des Etats-Unis. Elle lui donne en effet

non seulement un cousinage avec Dick Cheney, autre « Bonesman », ex-vice

président coupable de crime de guerre en Irak au même titre que son complice

G.W. Bush, mais aussi des racines françaises[12]…

alsaciennes… rien de moins ! Alsace, partie de l’ancien royaume

d’Austrasie de Dagobert II… La manipulation de masse continue. Jusqu’où

iront-ils ? Or,

si Sigebert IV reste un roi perdu, certains historiens ont donné un deuxième

fils, à Dagobert II, voire un troisième ou un quatrième. M. Charles

Grellet-Balguerie[13] cite

Clovis III ayant régné cinq ans sur le royaume d’Austrasie. A l’appui de ces

affirmations viennent plusieurs diplômes et chartes du règne de Clovis III.

Selon l’auteur on ne devra plus le confondre avec le fils de Thierry III. Quant

au R.P. Buffier[14] de la Compagnie de Jésus,

à l’instar de G. Henschenius, il nomme Clotaire IV et Thierry[15].

Nous voici maintenant en présence de quatre rois, plus ou moins perdus ! A

moins que Clovis III Clotaire IV ou Thierry ne soient en réalité Sigebert IV…

Ces nouvelles informations tirées de sources irréfutables jettent le trouble

dans nos recherches. Vacillant sur ses fondements, le scénario « plantardo-rhedaesien »

est encore un peu plus plombé. Outre

la survivance de Sigebert IV, de Clovis III Clotaire IV ou Thierry, le lieu de

sépulture de Dagobert II est sujet à discussion. Assassiné le 23 décembre 679,

on le dit inhumé en l’église Saint-Pierre de Rouen[16] ou

bien à Stenay, comme le racontent les historiens de l’est de la France[17]. Une

double sépulture est envisageable puisqu’il était de coutume à cette époque de

conserver le corps dans un tombeau et ses entrailles dans un autre. Les sépultures

de Charles de Bourbon, archevêque de Rouen et roi de la Ligue, sous le nom de

Charles X, à Gaillon et Fontenay-le-Comte en font foi. La famille de Gisors Au

XIe siècle Gisors était une seigneurie sous la domination des comtes

du Vexin, sous tutelle normande, héritiers de Galeran (ou Walaran) comte de

Meulan. L’Église de Rouen y possédait encore ses terres. Gauthier, fils de

Galeran, puis Gauthier II, Raoul le Grand et enfin Raoul II se succédèrent dans

le comté du Vexin. Raoul II devint le gardien des biens du clergé rouennais. Vient

ensuite Simon, son fils, qui tint Gisors et Neaufles jusqu’à la restitution de ses

biens à l’archevêque de Rouen vers 1075. A partir de cette date Gisors passe

dans la maison des héritiers de Chaumont-en-Vexin qui fit alliance avec celle

de Boury (ou Bodris, Bodrys). Si l’on en juge par une charte de 1105

mentionnant la rétrocession des terres de Gisors à l’archevêché de Rouen, Raoul

II comte de Meulan est aussi celui que l’on appelle Raoul de Bodrys[18].

L’arbre

généalogique de la maison de Boury-en-Vexin est difficile à établir. Nous

pouvons toutefois en extrapoler une branche par Geoffroy[19]

donné pour grand-père de Mathilde de Boury. Elle épousa Hugues Ier

de Chaumont, dit « Francon ». De ce mariage naquit Thibault dit

« Payen », futur seigneur de Gisors. La meilleure source sur la généalogie de la Maison de Gisors est une

étude de J. Depoin « Les Châtelains de Gisors »[20]. On trouvera

encore un grand nombre d’informations sur la famille de Gisors dans le

cartulaire de l’abbaye Saint-Martin de Pontoise où la plupart de ses membres

furent inhumés. Ce sont des références vérifiables et accessibles passant

par-dessus la tête de P. Plantard. En aucun cas il n’existe de parenté entre Thibaut Payen, fils de Hugues

de Gisors, et Hugues de Payens, fondateur de l’Ordre des Templiers. Le rôle des

Templiers de Gisors s’y joue autrement, et surtout sans en minimiser le poids

et les conséquences. Voyez cette histoire complète dans le Mercure de Gaillon

N°2 ou dans le FANUM II.

La famille de Saint-Clair Il existe

en France pas moins de seize communes portant le nom de Saint-Clair. En

Normandie, nous en connaissons six. Pour notre histoire, nous nous bornerons

simplement à celle de Saint-Clair-sur-Epte et Saint-Clair-sur-Elle. Au

commencement était la famille de Saint-Clair sur Epte, près de Gisors, site où,

selon la légende, fut exécuté le saint éponyme[21].

Plus tard on y ratifia le célèbre traité de Saint-Clair (911) faisant de la

Normandie un état souverain. La

généalogie de cette famille de Saint-Clair-sur-Epte est si approximative que le

Prieuré a tôt fait de mêler ses racines à la famille de Sinclair d’Ecosse. Lié

depuis fort longtemps à la franc-maçonnerie écossaise, cette famille portait en

effet le même nom, écrit de la même manière, à ceci près que les Saint-Clair

(ou Sinclair) d’Ecosse sont issus d’une famille implantée dès le XIe

siècle à Saint-Clair-sur-Elle, dans la Manche. Le premier du nom était Walderne

qui, en épousant Marguerite fille de Richard II et de Judith de Bretagne,

obtint du duc de Normandie les terres de Saint-Clair-sur-Elle. Le Prieuré de Sion avait

donné pour femme à Henry de Sinclair, second baron de Rosslyn, Isabelle de

Levy, introuvable dans la généalogie des barons de Rosslyn. En réalité il se

maria avec Rosabel (ou Katherine) de Strathern. De même, le Prieuré lui donna

pour fille Marie de Saint-Clair, Grand-Maître du Prieuré de Sion vers 1220. Ce

qui est évidemment faux puisque c'est son fils, Henri de Sinclair deuxième du

nom, qui eut une fille se prénommant Marie, issue de son mariage avec Margareth

Grathenay[22]. Cette Marie de Sinclair

ne fut, par ailleurs, jamais mariée à Jean de Gisors comme le soutient le

Prieuré. C’est en effet à ce moment précis de l’histoire qu’il a tenté de

mélanger une troisième lignée de Saint-Clair, exprimée ici par Saint-Cler pour

clarifier un lignage fortement embrouillé. Et l’on découvre ainsi que

les Saint-Cler sont une branche de la famille de Chaumont alliée à celle de

Gisors. C’est le parfait imbroglio jouant en faveur de la duperie du Prieuré.

La famille de Chaumont possédait la seigneurie de Guitry en pays du Vexin dont

un fief a été appelé Saint-Cler[23]. Les

rejetons de cette branche deviendront les seigneurs de Saint-Clair-sur-Epte. Vers 1220, Robert de

Chaumont, dit le Roux, fils de Osmond II, seigneur de Guitry fut le premier à

porter le nom de Saint-Cler. Son trisaïeul, Robert l’Eloquent, était le frère

de Hugues de Chaumont père de Thibaud-Payen seigneur de Gisors. Robert le Roux

eut trois enfants[24] de

sa femme Isabelle. Tout est encore une fois

vérifiable et accessible à tous dans les « Mémoires de la Société

Historique et Archéologique de l’arrondissement Pontoise ». P.

Plantard en fait la totale abstraction. Voyez cette histoire dans le Mercure de

Gaillon N°3 . Dans cette affaire nous

sommes obligés d’examiner les informations sous toutes les coutures. Notre expérience,

aussi modeste soit elle, et notre méthode de travail nous protège contre toute

forme de manipulation. Les archives étudiées par le Mercure de Gaillon sont

issues de nos propres investigations. Nous n’avons reçu l’aide d’aucun clan

local tant à Gisors qu’à Rennes-le-Château. Nous n’avons jamais reçu de «documents secrets»

par le biais d’une filière occulte quelconque. C’est plutôt bon signe et cela

s’explique très facilement. Tout faux document serait très rapidement détecté

et les « metteurs en scène » ou farceurs démasqués. Avis aux

amateurs !

Thierry Garnier Remerciements particuliers à : A-M Lecordier (*) Voir téléchargement.

[1] Bull. de la

Soc. D’Etudes Scientifiques de l’Aude de 1927, p. 197. [2] Cote BnF :

Fol LM3 4122 [3] V.1, Des origines chrétiennes à la fin de l'époque

carolingienne, 1933. [4] Histoire du

Trésor de Rennes-le-Château, éd Bélisane, P.Jarnac, 1998, p.27. [5] Par A. L’Ermite

(pseudo). [6] Diatriba de

tibus Dagobertis, par G. Henschenius, Molsheim, 1623-1655. [7] Histoire de

l'Irlande ancienne et moderne, tirée des monuments les plus authentiques, T.I,

par James Mac-Geoghegan, Imp. Antoine Boudet, 1758, p.359. Voir aussi, History of the Irish Hierarchy

with the Monasteries of Each County, Biographical Notices of the Irish saints,

par Thomas Walsh, éd D &J Sadlier, New-York, 1854, p.607. [8] Histoire

générale de l’établissement du christianisme T.II, par Ami Bost, éd. Marc Aurel

frères, 1838, p.439. [9] État de la

France dans lequel on voit tout ce qui regarde le gouvernement Ecclésiastique

etc... T.I, par Henri Boulainvilliers et Philippe Mercier, éd. T. Wood & S.

Palmer, Londres, 1737, p.280. [10] La Hollande

catholique, par Baptiste Pitra, éd. Librairie classique catholique, 1850, p.97.

Voir aussi Mémoire de l’Académie Celtique, par la Société des antiquaires de

France, T.III, 1809, p.455. [11] Membres de la

fraternité Skull & Bones [12]

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/07/21/01011-20090721FILWWW00290-obama-confirme-ses-origines-francaises.php [13] Deux

découvertes historiques. Histoire de Clovis III, nouveau roi de France, 672 ou

673 à 677-678. Authenticité et date précise de la translation du corps de saint

Benoît en France. Nouveaux documents, diplômes royaux (l'un de Clovis III),

bulles inédites, 1882. Voir aussi la revue « La Légitimité, journal

historique hebdomadaire, organe de la survivance du roi martyr», 1886. [14] Pratique de la

mémoire artificielle, pour apprendre et retenir l’histoire, 1712, p.124. [15] Mémoire sur les

trois Dagobert, par le R.-P. Berain, 1717, p.26. A

consulter dans le FANUM II. [16] Histoire de

France, depuis Pharamond jusqu'à la vingt-cinquième année du règne de Louis

XVIII, T.I, par Jacques Corentin Royou, éd. Le Normant, Paris, 1818, p.103.

L’église Saint-Pierre est aujourd’hui appelée Saint-Ouen. [17] Histoire de

Montmedy, par M. Jeantin, 1863. [18] Recherches

historiques sur le tabellionnage royal et principalement en Normandie, par

Alexandre Théodore Barabé, Ed. Boissel, Rouen, 1863, p.8. [19] Histoire de la

ville de Gisors, P. Hersan, 1858, p.23. [20] Mémoires de la

société historique et archéologique de Pontoise. [21] Cf. Le Mercure

de Gaillon n°2, avril mai juin 2008. [22] Généalogie of the Sainteclaires of

Rosslyn, par Richard Augustin Hay, 1835. [23] Dictionnaire

topographique du département de l'Eure, par Ernest Poret De Blosseville, imp.

Nationale, 1877. [24] Cartulaire de

l'Abbaye de St-Martin Pontoise, J. Depoin, 1909, p.370. |

Nous ne

remettons pas en cause la vie de Dagobert II et l’existence de Sigebert IV. Des

auteurs anciens tel Adrien de Vallois ou le père Henschenius

Nous ne

remettons pas en cause la vie de Dagobert II et l’existence de Sigebert IV. Des

auteurs anciens tel Adrien de Vallois ou le père Henschenius