Part II - Les objets du culte secret d’un Dieu oublié à Rennes-le-Château

Ainsi que nous l’avons commenté dans le

Mercure de Gaillon N°4, Théodore de Bèze avait bien des raisons pour faire

oublier son manuscrit puisqu’il le notifia au bibliothécaire de Cambridge. Ces

mobiles restent obscurs. Mais l’apport de nouvelles informations explique son

comportement. Dans la présentation ésotérique du Codex

Bezae (ou manuscrit D) nous savons maintenant à quoi nous en tenir. Bien que

d’origine hérétique, les textes d’un manuscrit à l’usage de bibliomancien

n’étaient peut-être pas de bon augure pour un calviniste. Sa lecture exotérique, partie visible de l'iceberg, a souvent donné lieu

à des batailles d’experts surannées où la moindre supposition est alors

disséquée, contredite à tort ou à raison. Pour nous, ce qui importe, après

avoir compris le pourquoi, c’est de savoir comment les sectes gnostiques des

premiers siècles de notre ère ont inséré des versets spécifiques à leurs

idéaux.

Des pages manquantes Afin d’évoquer à présent ce problème, nous

pouvons nous baser sur d’anciennes remarques d’Antoine Arnaud, théologien, docteur

de la Maison et Société de Sorbonne,

publiées dès 1691 à Cologne[1].

L’auteur tente ici de rectifier les « errements », selon lui, de

Richard Simon[2],

autre théologien de renom du XVIIe siècle. Les divergences causées

par le corpus du manuscrit de Bèze est une ode à la démesure des propos de

leurs auteurs. Nous nous garderons de prendre partie pour l’un ou l’autre

intervenant, tant les opinions de chacun sont obsolètes, voire parfois absconses

ou superflues. Vu les contradictions foisonnant dans le travail d’A. Arnaud

nous ne prendrons rien pour argent comptant. Il avoue d’ailleurs ne jamais

avoir vu le manuscrit[3].

Curieuse méthode pour un théologien souhaitant alimenter la controverse en réfutant

les assertions d’un de ses confrères. Au-delà de ça, ces anciennes querelles de

chapelles ont le mérite de nous éclairer sur différents points de notre énigme.

Quel paradoxe ! Ces deux raisonnements antinomiques arriveront à dissiper

les ambiguïtés, résistant encore à la critique, en réfutant de facto la thèse Chérisienne

enracinée arbitrairement dans l’affaire de Rennes-le-Château. Ils nous offrent

sur un plateau une nouvelle preuve de la méconnaissance du Codex Bezae par Ph.

de Chérisey. Avant d’en arriver là, relevons quelques

perles de nos deux savants. En premier lieu, A. Arnaud nous signale le Codex

Claromontanus, seconde partie du manuscrit de Bèze[4],

dans la bibliothèque du roi en 1691 et un autre manuscrit identique dans celle

de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Dans le Codex Bezae Cantabrigiensis il

manque principalement le premier feuillet du chapitre I de l’évangile de st Matthieu

correspondant à la lignée de Jésus, versets 1 à 11. Neuf feuillets sont absents

entre le 16e et le 25e verset (Matt VI-21 à

VIII-26) dont les thèmes seraient : Les richesses dans le ciel, la

lumière du corps, Dieu et l’argent, avoir confiance en Dieu, ne pas juger les

autres, chercher et frapper à la porte, la porte étroite, l’arbre et son fruit,

je ne vous ai jamais connus, les deux maisons, l’autorité de Jésus, Jésus

guérit, Jésus guérit deux hommes ayant l’esprit mauvais, Jésus guérit un

paralytique le serviteur d’un officier romain, Jésus guérit beaucoup de

malades, ceux qui désirent suivre Jésus, et Jésus apaise une tempête. Le

feuillet 96 est en partie détruit (Matt XXVI-65 à XXVII-1). On y parle de Jésus

devant le grand conseil avant de passer devant Pilate. Les feuillets 105 à

112 sont absents dans le texte de Jean (I-17 et III-15). C'est-à-dire : le

message de Jean-Baptiste, Jésus l’agneau de Dieu, les premiers disciples de

Jésus, Jésus appelle Philippe et Nathanael, Le mariage à Cana, Jésus dans le

Temple, Jésus connaît tout ce qui est en l’homme, Jésus et Nicomède. Nous en donnons l’interprétation d’après les

Evangiles arrivés jusqu’à nous. Rien ne laisse supposer que le contenu des

pages manquantes du Codex Bezae soit identique à notre évangile actuel. R.

Simon rappelle à ce sujet « On trouve tant de passages altérés dans l’exemplaire de Cambridge

(...), c’est qu’on avait, pris très grande liberté de réformer cette histoire

dans les premiers siècles de l’Eglise. »[5] Et si les pages

du mariage de Cana sont absentes, c’est peut-être pour la bonne raison que le

récit « gnostique » modifiait sensiblement le dogme du clergé romain.

D’où des modifications substantielles pour enlever les passages trop gênants :

le mariage de Jésus et de Marie-Madeleine exprimé dans toute sa mesure, par

exemple. Nos deux théologiens étaient au moins

d’accord sur un fait, "les

horribles dépravations" (sic) du Codex Bezae n’avaient pas été faites par

erreur, mais bien volontairement et à dessein[6].

C’est que nous avons toujours soutenu sans connaître cette ancienne dissertation. Sur ce point, A. Arnaud va encore plus loin

en criant à la falsification des Ecritures Saintes dans le manuscrit de Bèze

par les sectes gnostiques. Or, il n’y a de falsification qu’aux yeux de ceux

pensant que la vérité réside uniquement dans l’Evangile officiel régenté depuis

le concile de Nicée en 328. De ce que nous en savons aujourd’hui, c’est

pourtant loin d’être le cas. Th. de Bèze témoigne ne pas avoir osé

publier toutes les variétés contenues de son manuscrit de « peur de scandaliser certaines

gens »[7]. D’ailleurs, on se demande

pourquoi Th. de Bèze a seulement demandé à l’université de Cambridge de

dissimuler ce texte hérétique. Il aurait mieux valu pour lui de tout détruire.

Les pages arrachées sont certainement de celles posant les plus gros problèmes.

L’adepte de Calvin s’accordait-il sur le reste, espérant secrètement une

publication posthume la plus tardive possible ? Les véritables documents retrouvés par

l’abbé Saunière dans son église ont un lien direct avec les pages manquantes du

Codex Bezae. Dans celles-ci retrouverons-nous une généalogie perdue du Christ

en totale opposition avec la doctrine de Rome ? L’hypothèse est séduisante

car le texte du manuscrit de Bèze révèle à lui seul l’ambivalence liturgique

liée à un culte très particulier. Un corpus litigieux Nous pourrions développer une théorie autour

du mariage de Cana, mais la généalogie de Jésus est un des passages mis en

exergue telle une pierre d’achoppement par nos deux théoriciens de Dieu. Sans

s’engouffrer dans leurs faramineuses explications, il suffit de s’apercevoir

des différences entre les versets de st Luc et de st Matthieu. Dans ce premier

problème, les deux évangélistes sont en opposition. A dire vrai, la difficulté pour nous est

ailleurs. Le texte grec de Matthieu I 1-17, se rapportant à la lignée de Jésus,

a totalement disparu. Tandis que le texte latin a subsisté, des versets 12 à

17. On peut se demander objectivement quelle valeur peut-on accorder à une

critique dont le sujet principal est inexistant, à savoir : la copie de la

généalogie du Christ de st Luc sur celle de st Matthieu. La généalogie de Jésus selon Matthieu avait

déjà disparu quand Th. de Bèze obtint le manuscrit sorti de Saint-Irenée à

Lyon. A. Arnaud en convient à juste titre. Alors, pourquoi s’acharne t’il à

contredire le père Simon sans détenir la matière pour argumenter ? Les

pages grecques du Codex en l’occurrence. Le second problème généalogique vient des

versets de st Luc III 23-38. De nos jours, le Nouveau Testament donne une

version de st Luc très différente de celle du Codex Bezae. Nous les résumons

comme suit :

En examinant ces deux lignées très

différentes, il faut se rendre à l’évidence qu’elles ne peuvent être le

résultat d’une simple erreur de copiste. Et en aucun cas elles ne peuvent

assurer la présence du tombeau du Christ dans la région de Rennes-le-Château,

si tant est qu’on veuille se servir de ces généalogies pour nous le faire

croire. On connaît le sentiment des principaux hérésiarques vis-à-vis de la

crucifixion du Christ. Beaucoup la renient,

mais cela reste insuffisant dans le texte, même codifié, pour en déduire

quoique ce soit. Œuvres gnostiques Toutes ces infractions à la doctrine des

Pères de l’Eglise, décrites comme erreurs syntaxiques par Th. Bèze, sont

volontaires. Elles fourmillent au milieu

du Codex Bezae et elles sont d’inspiration hérétique (Montanus, Marcion,

Valentin etc.) comme nous allons maintenant le voir avec un exemple nous tenant

particulièrement à cœur. Cette démonstration fera suite à notre étude sur les

manuscrits hérétiques publiée récemment.

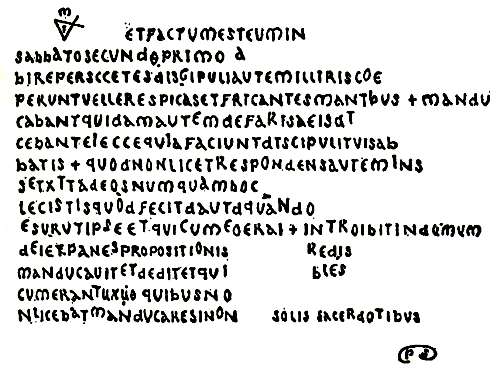

Les versets 5 et suivants de Luc VI du

manuscrit D, suite de ceux qui nous intéressent (Luc VI 1-5), sont honnis par

tous les spécialistes de la Bible. Il se les jettent à la figure comme étant

une interpolation des écrits gnostiques introduite sciemment dans l’œuvre

officielle[8].

Voici ce que l’on peut lire dans la Revue Britannique de 1863 : « Il ressort de toutes parts

qu'avant le milieu du second siècle les quatre Evangiles avaient acquis une

autorité prépondérante. A moins de concorder avec eux sur tous les points

principaux, il ne fallait plus prétendre qu'à un rôle accessoire et subordonné.

C'est ce qu'entrevirent fort bien les gnostiques du second siècle, qui étaient

de fort habiles gens. Pour eux, le problème à résoudre consistait à paraître

reproduire catégoriquement les grands faits des récits évangéliques et à

introduire néanmoins sous le couvert de l'histoire des opinions auxquelles ces

récits donnaient souvent le plus formel démenti. Ils imaginèrent trois procédés

pour se tirer de là avec quelque espoir de succès. Le premier était de fausser

le texte consacré par des interpolations; le second de le transformer par voie

d'additions, de mutilations et de ratures ; le troisième de forger des

concordances et des compilations éclectiques, en sorte qu'en choisissant avec

art des passages des quatre Evangélistes, ils parussent fondés à leur imputer à

tous des opinions que chacun des quatre aurait inévitablement répudiées. Quand

aucun de ces trois moyens ne réussissait, il ne restait plus qu'à se rejeter

sur des récits complémentaires; on rééditait quelque vieux recueil où on introduisait

des passages favorables à l'hérésie, ou bien on fabriquait de toutes pièces des

documents analogues qu'on faisait passer sous le couvert de quelque nom

célèbre. Cette dernière méthode était la plus commune, mais

l'emploi des autres a laissé des traces. Il est assez difficile de prouver

jusqu'où on alla dans la voie de l'interpolation. Les manuscrits qui nous

restent ne sont pas assez anciens pour que nous en appelions à leur autorité.

Encore avons-nous un indice ou deux pour nous apprendre qu'on osait se mêler

d'interpoler jusqu'aux discours mêmes du Rédempteur, et l'exemple que nous

fournit le vénérable manuscrit de Bèze (Codex Bezae) nous paraît assez curieux.

Après le cinquième verset, chap. VI, de saint Luc (ci-contre),

vient le passage interpolé que voici : "Le même jour, voyant un certain

homme qui travaillait pendant le sabbat, il lui dit : Homme, si tu sais

vraiment ce que tu fais, tu es béni ; mais si tu ne le sais pas, tu es maudit

et tu transgresses la loi." Il y en a un autre après le verset 28, chap. XX, de

saint Matthieu, mais qui n'a point la même portée doctrinale et qui n'est guère

qu'une amplification du 8e verset, chap. XIV, de saint Luc. C'est

tout juste de quoi mettre sur la voie des altérations qu'on se permettait dans

ces premiers temps, lorsque la pureté des textes n'était point soumise à une

critique bien sévère. » Robert Ambelain, pétri de maçonnerie et d'ésotérisme chrétien, avait pointé du doigt les leçons curieuses du chapitre VI, versets 1-5, de l’évangile de st Luc[9]

en 1959, sans faire de lien avec l’affaire Saunière. Les versets de ce chapitre

sont précisément ceux qui furent utilisés par l’abbé Saunière dans

l’élaboration du vrai petit parchemin, modifié par la suite par Ph. de Chérisey. Des faux parchemins qui ne seront rendus

publics beaucoup plus tard, après 1959. Le marquis de Chérisey

étant devenu omniscient au-delà de la mort pour quelque auteur morbide en mal

de reconnaissance, on tentera probablement de nous faire gober qu’il

connaissait toute l’œuvre de R. Ambelain. Avec toute la « rigueur

scientifique » les caractérisant, les nécromanciens de Rennes-le-Château

font tourner leur table voilée et les morts chantent toujours aussi

« faux » malheureusement. C’est devenu une habitude. Qu’on ne s’y

avise pas cette fois, car le bon esprit frappe fort et donne le

« la », venu de l’Aude. Th. de Bèze,

nous dit Ambelain, avait découvert plusieurs aphorismes en relation avec le

Démiurge, des Logia

Agrapha

(Oracles apocryphes)[10], des premiers siècles et c’est pour cette raison qu’il

décida de cacher son manuscrit à Cambridge avec sa recommandation sibylline « à dissimuler plutôt qu’à

publier ». Ambelain évoquera encore les références curieuses du Codex Bezae dans « Jésus ou le Mortel secret des Templiers » en 1970. Or, Ph. de Chérisey n’a jamais évoqué ces

déclarations tonitruantes de Th. de Bèze, pas plus que son codex lui-même. Le

bon esprit frappe toujours deux fois... A suivre... partie II, à lire dans Le Mercure de Gaillon n°8

Thierry Garnier © 20.03.09 - M2G éditions. Toute reproduction interdite sans autorisation de l'auteur. Remerciements particuliers à : A-M Lecordier [1] Dissertation

critique touchant les exemplaires grecs sur lesquels M. Simon prétend que

l’ancienne Vulgate a été faite et sur le jugement que l’on doit faire du fameux

manuscrit de Bèze, chez P. Le Grand, Cologne, 1691. Le document est accéssible en ligne [2] Histoire

critique du texte du Nouveau Testament, par R. Simon, Rotterdam, 1689. [3] Œuvres

de Messire Antoine Arnaud, Dr de la Maison et Société de Sorbonne, T.9, Paris /

Lausanne, 1777, p.432 [4] Ce Ms contient

les épîtres de St Paul. Arnaud ne l’appelle pas Claromontanus. Il s’agit peut-être de la copie venant de la

bibliothèque des archevêques de Rouen à Gaillon. [5] Op.cit, A. Arnaud, p.439. [6] Op.cit, A. Arnaud, p.438. [7] Op.cit, A. Arnaud, p.442. [8] Revue

britannique, T.5, Paris, 1863. p.38. [9] La notion

gnostique du Démiurge dans les Ecritures et les Traditions judéo-chrétienne, R.

Ambelain, éd. R. Laffont, 1959, p.110. Information transmise par F. Marie. Voir

aussi Le Mercure de Gaillon N°4. [10] Oracles

apocryphes ou paroles du Christ non reprises dans les évangiles officiels. |