Une grande partie du matériel utilisé pour sa

rédaction au Ve siècle proviendrait des textes écrits par la secte montaniste,

mouvement chrétien fondé par Montanus, déclaré hérétique vers 177 ap. J.-C. Montanus est né à Ardabau, un village de Phrygie,

Turquie d’aujourd’hui. Ancien prêtre du culte de Cybèle converti au

christianisme, il fut un chrétien de type charismatique. La doctrine des montanistes était à la fois des plus

progressistes et outrancièrement rigoriste. Elle laissait de la place aux

femmes dans l’Ordre[1] à l’égal des hommes. Sur

ce plan, Montanus se rapprochait de l’esprit des Evangiles Gnostiques

découverts en 1945 dans le désert Egyptien[2] à Nag

Hammadi. Condamnant quiconque contractait un second mariage,

les dogmes montanismes n’interdisaient pas le mariage des prêtres[4]. Par

opposition, la secte prônait un ascétisme le plus strict. Montanus propagea un

christianisme nommé par ses contemporains hérésie phrygienne, hérésie

cataphrygienne ou encore hérésie pépusienne. La plupart des érudits avaient considéré le montanisme

en bloc. Ils ne paraissaient pas se douter que la secte avait pu évoluer. Elle

avait pourtant conservé des adeptes enthousiastes pendant plusieurs siècles,

depuis le temps des derniers Antonins[5] jusqu’au début du Moyen Age[6] et

l’apogée de l’ordre des Fidèles d’Amour d’Occident. Fidèles d’Amour

qui inspirèrent les sociétés philosophiques émergeant aux XVIe et XVIIe

siècles telles que la Rose-Croix,

la Société Angélique et la dérive

des Illuminés de Bavière en Europe ou en Amérique du Nord jusqu’à la

pâle copie du Prieuré de Sion moderne. Nous ne nous étendrons pas

davantage sur cette filiation. Nous l’avons déjà publiée et commentée

abondamment dans Mémoires des deux Cités, tome II, en novembre 2005. La tradition concède le mérite à saint Irénée pour avoir

apporté les textes apocryphes du Codex à Lyon. Déclaré hérétique par les pères

de l’Eglise chrétienne du IIIe siècle, la secte montaniste, soutenue

par le saint lyonnais, avait pu subsister secrètement, dans le Saint-Empire romain

d’Orient, en conservant presque tous ses écrits[7]. Mais

aucun élément probant n’a jamais été mis en exergue pour conforter l’hypothèse

d’un transfert à Lyon d’un quelconque manuscrit. Des auteurs se sont perdus en

conjectures faisant de Montanus un auteur de livres sibyllins, voire

même un magicien. Les documents historiques montanistes, en latin, grec

et syriaque, subsistants montrent combien les esprits du début du premier

millénaire se passionnèrent pour le nouvel évangile de Montanus, appelé Nouvelle

Prophétie, provenant non plus des montagnes de Judée mais de celles de

Phrygie, prêché non par Jésus et ses apôtres mais par les partisans de la

secte. Ils tombèrent vite sous le coup de l’hérésie. L’Eglise ne traita pas

leurs écrits comme elle aurait pu le faire pour d’autres hérétiques. Pris sous

cet angle, on peut supposer que les écrits montanistes ont servi à la

composition du CODEX BEZAE au Ve ou VIe siècle. Cela

signifie, de fait, que le premier manuscrit fut rédigé après le sac de Rome

commis en 410 par Alaric Ier, roi des Wisigoths... Quoi qu’il en soit, le manuscrit passa par l'atelier

de calligraphie Florus qui exerçait à Lyon au IXe siècle. Quelques

pages du manuscrit devaient y être réécrites. Le Codex temporairement

appelé Claromontanus fut conservé dans le monastère Saint-Irénée de Lyon

jusqu’au milieu du XVIe siècle. Le Martyrologue d’Adon, contenant

dans le texte les traces du futur Codex Bezae, fut écrit en ce lieu. Le saint

évêque de Vienne déclare lui-même avoir employé l’œuvre reproduite par Florus

en 859 (ou 860). Nos toutes dernières découvertes documentaires

confirment ces faits. Mais saint Irénée fut-il le seul intermédiaire,

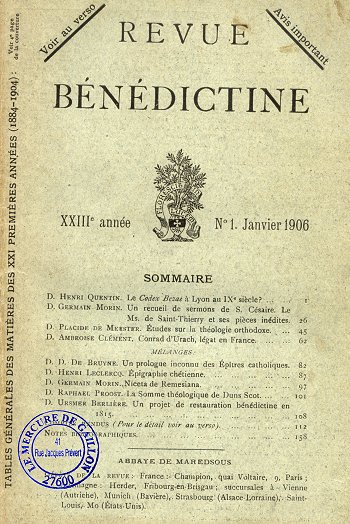

dépositaire d’un texte sacré... ou d’un sacré texte ? Un article, paru

dans la Revue Bénédictine du 1er janvier 1906, titré le Codex

Bezae à Lyon[8]

apporte enfin les réponses aux nombreuses questions qui restaient en suspens.

Il fallait simplement le trouver. Il comble ainsi la brèche historique

s’étalant du IIe au IXe

siècle. L’auteur, Henri Quentin, situe le manuscrit dans le sud de l’Italie[9] à

cette époque. Il suppose, sans toutefois en apporter une preuve formelle, qu’il

aurait pu y demeurer jusqu’au XIIe siècle. Les raisons mises en

avant, pour établir le fait du séjour dans cette contrée jusqu’au IXe

siècle, sont liées au calendrier de liturgie et à la phonétique des annotations

du codex. La délimitation chronologique proposée s’appuie principalement sur

les caractères paléographiques des notes. Mais tous les commentateurs du Codex

de Bèze ne sont pas d’accord sur leur datation : en 1864, Scrivener les

plaçait au IXe siècle ; en 1896, Kenyon (comme Kipling en 1793)

leur assignait le VIIe ; puis finalement en 1902, Burkitt[10]

proposait de les vieillir encore plus, allant vers le XIIe siècle.

Les jugements sur ces points ne sont donc absolument pas définitifs.

En 1895, F. Vigouroux répondait lui aussi à quelques

interrogations dans son dictionnaire. Il certifiait l’adjonction des césures

(crochets) aux sections ammoniennes vers le IXe et des annotations

grecques, en marge, beaucoup plus récentes sans en avoir une profonde

conviction. Les copistes (et correcteurs) de l’atelier Florus de Lyon pourraient être les

auteurs de certaines de ces indications fondamentales, à la fois corrections et

signes de cryptages, si ce n’est saint Adon.

Les différentes éditions de son martyrologue

sont, d’ailleurs, assez défectueuses. Ses dérivés du Codex ont parfois été

supplantés par des ajouts intempestifs. Les copistes du Moyen Age et de la Renaissance

étaient souvent enclins à rendre les citations du manuscrit de Bèze conformes

aux textes utilisés pour la Vulgate. Les tentatives sont restées isolées sans

altérer les leçons du Codex incluses dans le martyrologue, mais on comprend

mieux pourquoi le grand parchemin écrit et crypté par Henri Boudet et

Bérenger Saunière contient autant de similitudes rapprochant le Codex Bezae

et la Vulgate dans sa conception. A supposer maintenant que Florus fut l’auteur des

annotations, voire du martyrologue attribué à Adon, la chose n’est

absolument pas impossible. Comme le souligne H. Quentin, le témoignage de Wandelbert,

sur sa richesse en livres authentiques et la lettre que Florus écrivit à l’abbé

Hyldrade de Novalèse, à qui il renvoie son psautier revu et corrigé, nous

persuadera vite que cet homme était parfaitement préparé à ce genre de travail.

Quentin nous informe également que Florus était en relation avec l’Italie. Un

curieux passage de son traité Adversus Johannem Scotum prouve qu’il

connaissait le texte grec du livre des Actes des apôtres[11].

Après avoir été écrit et codé (lettres décalées) par delà le règne de

l’empereur Anastase Ier (518 ap. J.-C.), le Codex quitta

Constantinople au VIe siècle. Son voyage se poursuit à travers

l’Europe du sud en passant par la Grèce où il séjourna probablement jusqu’à la

fin du VIIe siècle et serait arrivé en Italie au VIIIe

siècle puis enfin à Lyon. Si l’on admet, tout à la fois, que le Codex Bezae

séjourna d’abord en Italie puis fut ramené à Lyon au IXe siècle,

Florus aurait eu tout loisir de le faire émigrer par un de ses correspondants

italiens. Dans ce cas, les annotations grecques auraient des chances d’avoir été

réalisées à la fin du VIIIe siècle en Italie (ou dans les ateliers de

Florus au IXe siècle). Cela pourrait expliquer pourquoi il n’y en a pas de trace dans les feuillets additionnels de l’Évangile de Jean ajoutés par la suite à partir du

folio 150 (Jean 18 2 à 18 13) jusqu’au folio 156 (Jean 20 1 à 20 13). Les scribes ne se sont même pas donné la peine de

respecter le décalage des paragraphes en marge de gauche. Nous pouvons en

déduire par là que certains folios, uniques,

détiennent les clefs du secret. Ils n’ont pas tous de l’intérêt. Nous l’avons

vérifié en appliquant le système de décryptage à des feuillets quelconques,

sans résultat. Il faudra comprendre également que non seulement Florus mais

aussi les autres copistes du manuscrit, et les grands convoyeurs inconnus

jusqu’à Lyon, étaient dans le secret du cryptage de l’énigme du Razès dont

Rennes-le-Château, Redhae (ou Redae), était une place forte Wisigothe dès le Ve

siècle. Henri Quentin, qu’on ne pourra soupçonner d’être de

notre côté en 1906, affirmera dans sa conclusion : « Les leçons du

Codex Bezae sont d’un particularisme extrême ». Nous ne saurions dire

mieux. L’enquête se poursuit donc, sachant dorénavant que les annotations et

lettres décalées des feuillets 132 (grec, ci-dessus à gauche) et 186 (latin, ci-dessus à droite), sources épistolaires

du grand et du petit parchemin de Bérenger Saunière, n’ont pu être

retranscrites au delà du IXe siècle quel que soit le lieu du dépôt

du manuscrit, en France ou en Italie.

Liens: - En savoir plus sur les Evangiles Gnostiques. livre en librairie: Arcana Codex, Livre II: Du DA VINCI CODE au CODEX BEZAE, par Thierry Garnier, collection VERITES SECRETES n°5, M2G éditions, 2006, 174 pages. [1] Trevett,

Montanism, Oxford 1996. [2] Les Évangiles

gnostiques ont été écrits en langage copte sur des papyrus aux alentours du IIe

siècle. [3] Mémoires des

deux cités, TII, Th. Garnier, Ed. M2G, 2005, p.264. [4] Revue des

questions historiques, 1902, p.81. [5] Cf. Empereurs romains. [6] Journal des

savants, Paul Monceaux, p.509, 1915; article critique sur « la crise

montaniste » de P. de Labriolle, Paris Ernest Leroux, 1913. [7] Revue

d’histoire et de littérature religieuse, 1915, p.494. [8] Revue

Bénédictine du 1er janvier 1906, H. Quentin, XXIIIe

année, abbaye de Maredsous, Belgique. Site internet :

http://www.maredsous.be/ [9] L’origine

Italienne du Codex Bezae, F.E Brightman et K. Lake, Journal de théologie, avril

1900, p.441. [10] The Date of

Codex Bezae, F.C. Burkitt, Journal de théologie, III, juillet 1902, p.501-513. [11] Op. cit. H.

Quentin, p.23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||