Part I - Nicolas Poussin, une énigme en son temps L'horizon des événements a basculé. Un point de non-retour a été franchi. Méthodiquement nous avons mis au jour la réalité d'un

Temple souterrain dans le périmètre de Rennes-le-Château et Rennes-les-Bains.

Ne fut-il que symbolique, nous en avons trouvé la porte et les clefs. L’anneau scellant l’entrée a été brisé. En deux tours,

nous avons déverrouillé la serrure. La porte s’est entrouverte, mais les

battants restent désespérément rivés entre eux. La porte semble bloquée de

l’intérieur. Les rouages philosophiques d'une telle mécanique sont aussi

surprenants à découvrir que la tâche est rude à les dégripper. Un couteau

Suisse, même sorti du Vatican, n’y suffirait pas. Les choix de l’abbé  Le vaste réseau de recoupements mis au jour entre

divers documents et personnages historiques nous a permis de comprendre

pourquoi un grand nombre d'artistes peintres et d’auteurs littéraires se sont

penchés sur ce secret millénaire avant et après Bérenger Saunière. Les mythes de l’Arcadie y ont pris une

place prépondérante. Mais pourquoi l'Arcadie justement ? Pour qui s’intéresse

de près aux mythes du Razès, cette question est obsessionnelle. Elle taraude

l’esprit du chercheur depuis la genèse de l'affaire des deux Rennes.

Pourquoi l’abbé Saunière a-t-il choisi le thème de la

mythique Arcadie pour faire passer son message à travers le temps et plus

particulièrement le tableau de N. Poussin « Les Bergers d'Arcadie »

(ou l'Arcadie) ? Car il s'agit bien de cela. Faire passer des

informations à la postérité, ou tout du moins à ceux qui sauront les décrypter,

voire tout au plus à ceux qui auront la curiosité de se pencher sur ce mystère.

Dans l’art, l’Arcadie est systématiquement associé

allégoriquement à l’Âge d’Or ou à l’au-delà. Or ceci n’est qu’un épais

brouillard cachant d’autres vérités. Chez Poussin on a décelé tour à tour la

révélation d'une géographie sacrée relevant du zodiaque, des tribus grecques

venues avec leur troupeau de moutons faire pâture dans les Pyrénées ou de la

tribu de Benjamin égarée. Sachant que le tombeau des Pontils n'existait pas au XVIIe siècle, on suppose, à juste titre, qu'un

élève de N Poussin, Antoine Rivalz natif de la région, a pu exécuté le fond de

tableau de l'oeuvre majeure du maître resté en Italie. On sait,

avec la plus grande certitude, que le tableau inspira B. Saunière pour élaborer

son jeu de piste. Le tombeau fut édifié vers 1900 par la famille Galibert, non sans avoir pris quelques directives auprès de

l'abbé Saunière. L'abbé Mazière nous apprend en effet

qu'un caveau avec une simple dalle gravée existait bien avant le mausolée des Galibert. La dalle fut ensuite transportée à

Rennes-le-Château et réemployée. Il s'agirait de la trop célèbre dalle où est

gravée la citation latine "Et in Arcadia

Ego". Rien ne permet de confirmer ou de renier le témoignage de l'abbé Mazière à l'heure actuelle. Au delà de ces éléments très subjectifs, nous

disposons d'informations complémentaires plus solides pour comprendre la ligne

directrice Arcadienne tracée par Saunière. Au demeurant, il ne fallait pas

chercher bien loin puisque c'est M. Julia de Fontenelle, l'auteur d'un mémoire

sur les eaux thermales de Rennes-les-Bains, qui apporte une première réponse

particulièrement intéressante. Dans une correspondance adressée à un certain Ernest

en juillet 1821, après un long descriptif historique basé sur le récit de

l'abbé Delmas, dont il détient le mémoire que nous

avons longuement étudié, il déclare : « Ce

lieu est propre à inspirer ceux qui, à l'exemple de Théocrite, de VIRGILE, de Roucher, St Lambert, Dellile etc.

voudraient en célébrer les agréments champêtres. Les bons pâturages qui environnent

les Bains de Rennes y rendent le mouton excellent ». Les affinités du Poussin pour l'œuvre de Virgile sont

de notoriétés publiques. La thématique pastorale des Bergers d'Arcadie en

découle directement. En transposant cet

environnement au confluent de la Salz et du Rialsesse, Julia de Fontennelle

donne plus que tout autre une légitimité aux travaux "arcadiens" de B

Saunière. Le tombeau du Grand Romain Ce n’est pas tout. L'œuvre de Nicolas Poussin est sans

doute celle par laquelle l'énigme a été le plus largement commentée. Des

tentatives d'explications, souvent erronées sans pour autant être totalement

fausses, ont vu le jour sous la houlette de Pierre Plantard et Philippe de Cherisey. Une de leur première tentative fut de prétendre, au

travers de l'opuscule du "Cercle d'Ulysse", que les travaux de

l'abbé Delmas, sur les antiquités des Bains de Montferran, autrement dit Rennes-les-Bains, donnaient la véritable

explication et prouvaient l'existence du tombeau des Pontils dès le XVIIe siècle.

La seconde fut commise dans une autre brochure dont

ils avaient le secret, intitulé "Le trésor de Rennes-le-Château est-il

dans la nécropole du Grand Romain"? Grand Romain issu des prophéties

de Nostradamus, car sa « prophétie » est indéniablement imprégnée des mystères du Razès. Nous avons

compté au moins une douzaine de présages et quatrains se référant à ce pays

languedocien. Dans cet article le marquis de Cherisey

s’ingénie à faire du tombeau d’Arques un des jalons principaux pour retrouver

la sépulture du Grand Romain à grand renfort de poudre de perlimpinpin. Il en

révèle même la position exacte, laissant la porte ouverte aux vandales avides

d’or et d’argent. Les pauvres hères étant tombés dans le panneau n’eurent que

leurs yeux pour pleurer car, bien entendu, tout n’était que contes de fées afin

d’écarter les chercheurs de la véritable piste. C'est au travers de ces documents que se rejoignent

les deux versions « prieuresques ».

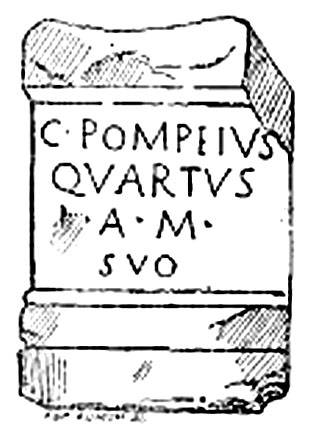

Véritable numéro d'illusionniste en vérité, car si l'abbé Delmas

nous parle bien d'un tombeau, il disserte seulement sur la sépulture probable

du Grand Pompée en référence à diverses pièces épigraphiques découvertes à

Rennes-les-Bains (ci-contre). Pompée

devenant ainsi le Grand Romain pour l'occasion et de faire le parallèle avec

l'oeuvre de Nicolas Poussin "Les Bergers d'Arcadie" avec son épitaphe

"Et in Arcadia Ego". Quant aux quatrains de Nostradamus se rapportant au

tombeau du Grand Romain, où l’on décrypte une allusion arcadienne, ils sont au

nombre de trois: III.65 Quand le sepulcre du grand

Romain trouvé, Le jour apres sera eslu pontife, Du senat gueres

il ne sera prouvé Empoisonné son sang au sacré scyphe.

(Coupe sacrée = Graal)) VI.66 Au fondement de la nouvelle secte, Seront les os du grand Romain trouvez, Sepulcre en marbre apparoistra

couverte Terre trembler en Auril, mal

enfouez. IX.84 Roy exposé parfaira l'hecatombe, Apres avoir trouve son origine, Torrent ouvrir de marbre & plomb la tombe D'un grand Romain d'enseigne Medusine. L’ordre dans lequel les quatrains ont été écris et

publié n’a pas de réelle importance. Il faut en effet commencer par le quatrain

IX.84, suivi par le III.65 et VI.66. Un sens de lecture qui semble être

logique. Nostradamus nous révélerait alors « l’apparition d’un Roi qui,

après avoir trouvé son origine, découvrirait dans un torrent (courant de

rivière) le tombeau de marbre plombé du Grand Romain, marqué de l’emblème de

Méduse (ou Mélusine), après l’élection d’un Pape ». Rien n’indique pour

autant que ce tombeau soit situé dans le Razès. Toutefois la référence à Méduse

indique l’origine arcadienne du tombeau nostradamique.

« Dans le temple de Minerve Poliade[1] (ou Athéna

Aléa chez les grecs) à Tégée en Arcadie, on conservait des cheveux de Méduse,

dont Minerve avait fait présent aux Tégéates, disait-on,

en les assurant que par-là leur ville deviendrait imprenable. Le temple était desservi

par un prêtre qui n’y entrait qu’une fois dans l’année »

[2]. Une variante du mythe indique que Céphée, un des Argonautes comme son père Aléons, devint le roi de Tégée. Il obtient d'Athéna Aléa

que sa ville demeure imprenable : à cette fin, la Déesse lui confia une pièce de la chevulure

« serpentiforme » de la Méduse (ci-contre) par

l’entremise d’Heraclés de retour de sa chasse contre

le sanglier d’Erymanthe. Nombreuses sont les études tendant à démontrer une

orientation Herculéenne dans les Bergers d’Arcadie de Poussin. Pour certain, le

pâtre agenouillé à gauche du tableau montrant l’épitaphe du sépulcre ne serait

pas autre chose qu’une symbolique de la constellation d’Hercule[3]. De plus, la seule bergère en présence à sa droite

est une représentation d’Athéna. Dans la même veine, si on y ajoute la

symbolique du Serpentaire, l’empreinte de la gorgone Méduse est évidente. Michel de Nostredame, dont

les ancêtres étaient originaires d’Alet-les-Bains, en Razès, n’a pas ménagé ses

efforts pour faire passer un message d’Initié à Initié. Message pour un roi

futur, ou « pontif » perdu, figé pour l’éternité par

Nicolas Poussin dans son oeuvre à la faveur d’un fond de tableau (sans tombeau)

réalisé par Antoine Rivalz, enfant du pays. Dans l’ombre de Daphnis, des Théâtres de la Reine ou Cromlech de Rennes-les-Bains,

les travaux d’Hercule, paraphrasent les vers d’un « Filleul » de

Virgile et les quatrains alambiqués de Nostradamus. En d’autre terme, le

tableau de Nicolas Poussin est la meilleure représentation picturale de ses

trois quatrains révélant la découverte d’un tombeau ou d’un temple souterrain. Un bas-relief révélateur Alors, quid de nos jours du tombeau du Grand Romain à

Rennes-le-Château ? Aucune révélation n’a été faite, aucune découverte de ce

genre n’a été annoncée, après l’élection d’un Pape. Seuls quelques cippes

funéraires romains ont été retrouvés au XVIIe

siècle et sont bien connus, notamment celui portant la mention « C. Pompeius Quartus A.M ». Néanmoins le voile obscure de la manipulation des

faits se déchire à la faveur de la réapparition d'une improbable pièce de sculpture.

Une curiosité, s'il en n'est, qui loin d'apporter des réponses directes, aura

eu l'avantage de nous faire replonger dans l'oeuvre du Poussin et des monuments

érigés à sa gloire.

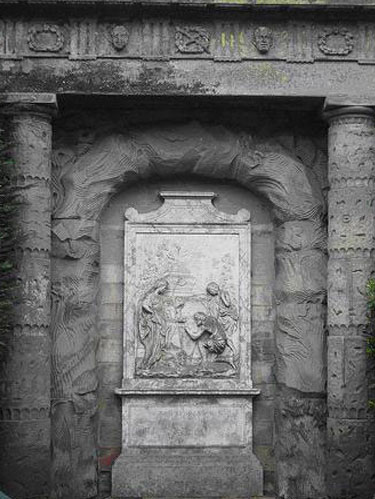

La sculpture en question est une reproduction en plâtre

du monument érigé par Chateaubriand à Rome dans l’église San

Lorenzo in Lucina en 1829, dans le sens initial

du tableau de Poussin. Elle mesure 125cm de hauteur sur 95cm de largeur. Sa

facture date de la fin du XIXe, début XXe siècle. Elle se présente sous la forme d’un bas-relief

dans un tableau cantonné par des pilastres corinthiens. Ce bas-relief est orné

à sa base d’un portrait du Poussin en médaillon, présenté par deux putti (ou

amours), sous lequel est suspendu un panneau gravé de la sentence « A

NICOLAS POUSSIN SA PATRIE » et paré d’une guirlande à tête d’angelots.

L’ensemble est posé sur un socle à ressauts, surmonté d'un G gravé sur une

pièce cubique dont je laisse la libre interprétation aux quelques « frères » à l'écoute.

La suite ne pourra que confirmer toute interprétation d’équerre. L'objet a été vendu aux enchères le 15 décembre 2013.

Cette vente s'est déroulée Aux Andelys, berceau de Nicolas Poussin. Les

informations sur le vendeur sont inconnues. Nous savons uniquement que ce plâtre

est issu d'une collection privée parisienne.

Le nom de l'acquéreur n'est pas plus connu. Le prix de vente a été adjugé à 7000€. Ce monument n'a aucune incidence sur l'affaire de Rennes-le-Château.

Il en a pourtant avec le monument maçonnique glorifiant le Poussin

dans le Shugborough Hall au Royaume-Uni et un lien marqué par le

commissaire-priseur avec le mausolée de Rome. D'où un retour aux sources d'une certaine connaissance "plantardienne", semée de confusion certaine. Suivant

le marbre britannique, ce moulage est le troisième monument prouvant l’Initiation

de Nicolas Poussin aux Grands Mystères. Le deuxième étant sans conteste

la règle édictée par Joséphine Péladan, fondateur de l’Ordre de la Rose+Croix en

1892. Une initiation que nous avions déjà mise en évidence par son appartenance

à l’Académie ou Guilde de Saint-Luc,

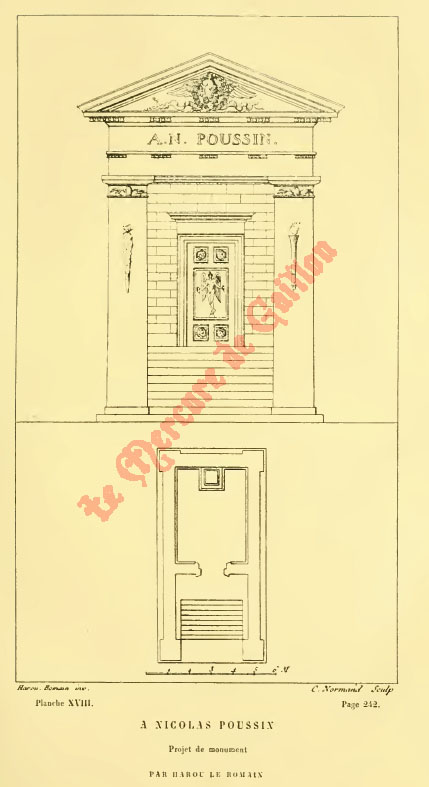

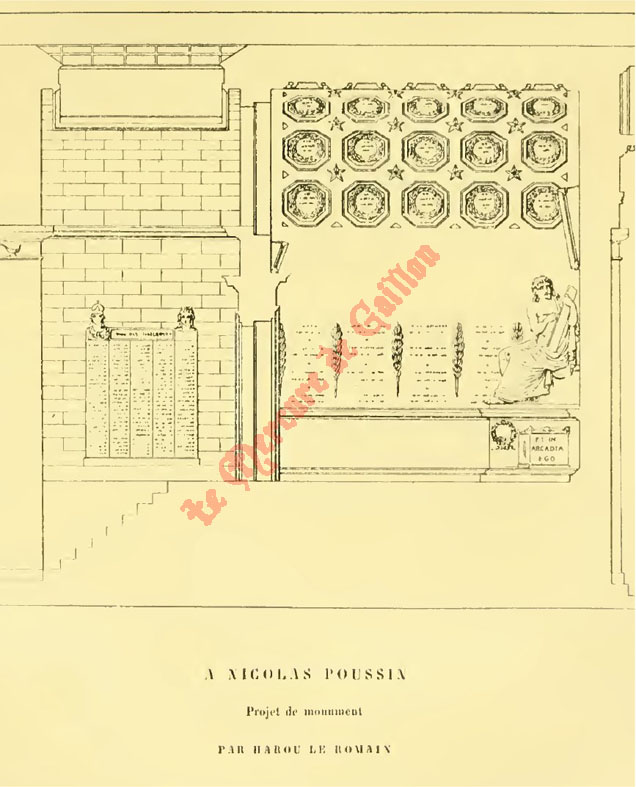

simple couverture pour un ordre occulte, de beaucoup plus secret. Le projet de l’an X d’un

« grand » Romain Les projets de monuments à la gloire de Poussin sont

peu nombreux. Ceux qui ont aboutis le sont encore moins, sans compter les

statues à son effigie. Nous pouvons en dénombrer trois: celui de Chateaubriand

à Rome, celui de Shugborough Hall en

Angleterre en 1760 et celui de Villers (son village natal) près des Andelys

érigé en 1926. Si d’autres monuments existent, qu’on nous les signale. Aux Andelys même, il n'y a qu'une statue. Un projet plus

important devait pourtant y voir le jour. Dès 1799 l’idée était lancée. Une

grand temple mausolée, dit sacellum, aurait dû

être érigé au Petit Andelys, non loin du Château Gaillard, placé sous

l'ombrage silencieux d'une espèce de bois sacré[4] (sic). Le

projet avait pour directeur Nicolas-Philippe Harou, dit Romain, architecte. Ca ne s’invente

pas ! Le Romain est son pseudonyme. Une souscription avait été proposée le 20 fructidor de

l’an X (10 mai 1802)[5]. Le 25

suivant des plans du sacellum furent définitivement

adoptés et le dessin publié dans la 4e livraison des Annales du Musée

du peintre Landon. Pendant plus de 70 ans ce projet sera

discuté, écarté, remis sur le tapis, porté à bout de bras par divers

intervenants pour finir totalement oublié.

Il aura donc fallu la vente aux enchères du 15

décembre 2013 pour ressortir des cartons un vieux projet, certes poussiéreux

mais ô combien instructif. Dans sa description tout d’abord. Non content

d’être une création d’Harou, dit Romain, celui-ci

nous dévoile ses objectifs : « Le pied d'une montagne

escarpée, sur laquelle sont les ruines d'un ancien fort, nommé le château

Gaillard, une voie publique et les murs du Petit-Andelys,

formeraient le plan antérieur. Un peu au-delà serait le Sacellum

placé sous l'ombrage silencieux d'une espèce de bois sacré »[6].

En bordure de Seine, tel le fleuve Alphée, il décrit en quelque

sorte le paysage du tableau des Bergers d’Arcadie[7]. Toutes

ressemblances avec les allusions au sommet de Blanchefort

près de Rennes-les-Bains propagées au XXe siècle, n’est

peut-être pas dues au hasard. Le piton rocheux de Chateauneuf

à Port-Mort (27) et le tombeau de St Ethbin , non loin du

village natal du Poussin sont dans la même situation : « Que ce

même tombeau, tracé par son pinceau (du Poussin), soit élevé en pierre dure,

en marbre, s'il est possible, et placé sur un tertre semé de gazon ; qu'il

soit ombragé par un groupe d'arbres dont la tige élevée, dont la variété des

masses ébranlées dans les airs, rappelle un jour au voyageur surtout ses nobles

paysages »[8].

Harou-Romain a-t-il voulu donner corps à la vision de

Nostradamus ? Béranger Saunière eut-il connaissance de ce projet ? On

peut le supposer mais nous n’en savons rien. Toujours est-il qu’il réussit vers

1900 là où Harou-Romain avait échoué cent ans plus

tôt. Par le biais de la famille Galibert, il fit

édifié le tombeau des Bergers d’Arcadie dans un site miroir, aux Pontils en

Razès, glorifié par Julia de Fontenelle sous l’invocation de l’oeuvre de

Virgile. Harou-Romain poursuit : « On a eu l'intention

d'exprimer sur la façade principal le génie créateur du Poussin, par un

flambeau en bas-relief, sur l'une des antes ; son âme forte, par une massue

couronnée d'un papillon, sur l'ante parallèle ; l'étude qu'il fit du coeur humain

et de la nature physique, par des oiseaux sculptés dans le gorgerin des

chapiteaux ; deux de ces oiseaux se regardent près d'un miroir, et deux autres

becquètent près d'une palette, l'un dans le calice d'une fleur, l'autre, dans

un fruit entamé jusqu'au centre.[...]. Sa raison sévère et son esprit

poétique, par les bustes de Minerve et d'Apollon ajustés en Hermès à l'une

des tables du porche, sur laquelle serait gravée une

notice historique sur ce grand peintre. [...].

On a voulu encore que l'intérieur du Sacellum contînt tous les titres du Poussin à

l'immortalité. Sa statue poserait sur un piédestal. La face principale de ce

piédestal offrirait une barque submergée avec un serpent[9],

qui cherche, mais en vain, à échapper des flots. Sur l'un des côtés seraient le

lit d'Eudamidas, son bouclier et sa lance, et sur

l'autre côté serait le Tombeau du Berger d'Arcadie, avec l'inscription (n.d.l.r : Et In Arcadia Ego)

touchante que le Poussin traça lui-même.[...]. La voûte du Sacellum serait enrichie de trente-cinq caissons octogones.

Dans chacun d'eux serait aussi une couronne, au centre de laquelle serait

l'indication d'un autre tableau du Poussin. En place des petits caissons losanges

seraient des étoiles »[10]. Rien ne manque. L’hommage rendu par Harou-Romain va bien au-delà des connaissances picturales

et historiques de Poussin. L’initiation du maître transpire en Silence. A

la Table d’Emeraude symbolique, entre Minerve et Apollon, Hermes « Trismégiste »

en est le témoin éclatant. La massue couronnée d’un papillon représente

le maillet en bois d’acacia, le symbole de la maîtrise Initiatique[11].

L’acacia est non seulement un bois maçonnique mais aussi un arbre de la famille

des papilionacés[12]

tel que le Lupin (la fleur), l’ajonc, le trèfle ou le haricot. Clin

d’oeil à Arsène en passant. C’est d’ailleurs l’arbre figurant dans le paysage

arcadien du tableau de notre Poussin, une espèce de bois sacré que

l’architecte voulu reproduire aux Andelys, telle la branche d’Acacia plantée

sur le tombeau d’Hiram. Architecte, ce dernier avait édifié le premier

Temple de Salomon, le Saint des Saints, dans lequel fut disposée l’Arche

d’Alliance fabriquée elle-même en bois d’acacia. Et d’une nature morte, entre le marteau et « l’enclume »

d’acacia si j’ose dire, un nombre certain de souscripteurs au projet de l’an X,

frères F :. M, frappent trois fois notre curiosité, si ce n’est à

la Porte du Temple, et s’invitent à la table d’Hermés

ou de Mercure. Des personnalités dont les noms de familles, par le plus

« heureux des hasards », ne sont pas du tout inconnus dans les

divers dossiers composant l’affaire de Rennes-le-Château. De la connaissance du secret Sont appelés à la barre des témoins : le premier

Consul Napoléon Bonaparte, Anselme-Marie Fouquet de

Gisors (écrivain), Jacques-Louis David (peintre), Alexandre

Lenoir (administrateur du Musée des Monuments français), Antoine-Denis

Chaudet (sculpteur). Anselme-Marie Fouquet de Gisors, n’est pas à mettre de côté. Descendant de l’illustre

Nicolas Fouquet et des Ducs de Belle-île, comte de Gisors, il était né à Paris

en 1767, mort en 1827. Cet Anselme-Marie entretint

avec Harou-Romain des relations amicales jusqu'en

1816. La nature du secret Audois de Poussin connu du ministre

« renégat » de Louis XIV donne

soudain au projet de l’an X une dimension inattendue. Napoléon,

encore consul, fut le premier à apporter son soutien et son obole à ce projet.

Pour ce qui concerne l'affaire de Rennes-le-Château, on le voit apparaître

comme par magie sous la plume de Plantard et de Chérisey dans quelque

publication pittoresque, « L’or de Rennes et un Napoléon » notamment. Le peintre David retient l'attention

pour un tout autre motif. A l'instar de Napoléon, il était franc-maçon. Initié

de longue date, il pris sous son aile un certain Olivier d'Hautpoul.

Fils d'Angélique Lenoir et Jean-Marie-Alexandre d'Hautpoul Felines, il fut en effet

élève de David. D'où notre intérêt porté à un autre souscripteur, Alexandre

Lenoir, sauveur de quelques débris du château de Gaillon, car nous le

suspectons d'un cousinage plus ou moins proche avec ladite Angélique Lenoir,

dernière détentrice des précieuses archives de la famille d'Hautpoul-Felines Les liens familiaux établis ont permis de révéler

certaines facettes inconnues de l'histoire. La famille d'Angélique Lenoir

propriétaire à Paris d'un immeuble ayant pour enseigne le Chariot d'or s'était

mise en relation avec quelque orfèvre de la place : un certain Chéret qui pour

diverses raisons était associé au sculpteur A.-D.

Chaudet, souscripteur lui aussi pour le projet de l'an X. A cet instant de l’histoire, il est bon de rappeler

certains faits étranges et merveilleux[13] s’étant

déroulés au début du XIXe siècle, indirectement

liés avec l’énigme de Rennes-le-Château. Ces faits sont à redécouvrir dans le

Mercure de Gaillon N°6 vont avoir des répercussions immédiates

sur le projet d’Harou-Romain. De Labouisse-Rochefort, à Chateaubriand tous les auteurs

initiés à ces mystères sous-entendent dans leurs écrits l’existence d’un

tombeau ou temple sacré dans le secteur deux Rennes. Nous y sommes. La détention d’un grand secret implique de grandes

responsabilités. Tous les

dépositaires de ce secret ont fait en sorte qu’il ne soit pas disponible, jusqu’au

jour où le maître des clefs le permettra. Alors, ce jour-là seulement les

portes du Temple s’ouvriront définitivement. Thierry Garnier © 08 août 2015 - M2G éditions. Toute reproduction interdite sans autorisation de l'auteur. [1] Poliade

signifie celle qui habite dans les villes,

ou la patrone d’une ville. [2] L’Enclopedie, 1751 T.XII p.904. [4]

Annales du musée et de l'école moderne des beaux-arts, 1834, p.34. [5]

Bulletin de l'Alliance des arts, par Paul Lacroix, n°1, juin 1842, p.43 et

Gazettes des Beaux-Arts, 1860, p.71. [6] Souscription pour un monument à élever à la gloire de

N. Poussin, Harou-Romain, Nicolas-Philippe,

1803, p.5. [7] Réunion des sociétés des beaux-arts des départements,

1903, 27e session, p.249. [8] Journal du département de l’Oise, 18 thermidor An VIII

(6 août 1800). [9] Cf. chevaux de Méduse. [10] Ibid. [11] Par la Nymphe Psyché représentée avec des ailes de

papillon. Celui-ci est une évocation de l’âme et par extension une voie vers

l’Initiation. [12]

Est emprunté (1730) au latin des botanistes papilionaceus « de papillon » (1689), dérivé du latin papilio (→ papillon) [13] Mercure de Gaillon n°6. | ||||||||||||||||||||||||||