|

|

Les Chroniques de Rhedae Synthèse d’un secret séculaire. I - Nicolas Poussin, une énigme en son temps |

Part II - Le mausolée inconnu ou les Mythes de l’Arcadie

La vie du plus célèbre peintre classique normand est

un mystère sous bien des aspects. Nous en connaissons une grande partie mais un voile obscur recouvre encore les vingt premières années de son existence en Normandie.

Aussi étrange que cela puisse paraître, on ignore le jour et l'année exacte où il vint au monde. Son acte de naissance a disparu. Selon "Les Archives de l'art Français" (T.VI, 1862), un acte de baptême, en date du 6 août 1610 Aux Andelys, le dit âgé de 12 ans. Ce qui le ferait naître en 1597.

Rassemblant les pièces éparses publiées par le Mercure de Gaillon, en ce 17 janvier 2013, essayons de faire la synthèse de cette vie mirifique dans ce premier chapitre de notre nouvel opus : "Les Chroniques de Rhedae". Car, finalement, que sait-on du véritable secret de Poussin ? Rien ! Pourtant, tout semble commencer en Normandie entre 1612 et 1616 alors que Nicolas est encore élève chez le peintre N. Jouvenet à Rouen.

Un départ précipité et des archives

« fantaisistes »

Au travers d’une simultanéité de faits, il nous

apparaît qu’un plan s’est lentement échafaudé autour du secret détenu par notre

peintre.

Dans les années 1615-1616, Vincent de Paul, dont on

connaît le présumé point d’ancrage à N-D de Marceille

près de Limoux, était trésorier de la collégiale d’Ecouis,

village de l’Eure et fief de la famille de Marigny sous Philippe Le Bel. Cette

bourgade est située à une dizaine de kilomètres des Andelys où vivait à la même

époque Nicolas Poussin, élève assidu dans l’école du peintre Noël Jouvenet à

Rouen.

A ce moment intervient également Mgr François de

Joyeuse, fieffé en la baronnie d’Arques dans l’Aude. Il était alors archevêque

de Rouen.

Vincent de Paul, N. Poussin et F. de Joyeuse se sont

donc croisés, s’ils ne se sont côtoyés, entre 1615 et 1616 en Normandie.

On ne sait si le talentueux Nicolas Poussin entra en

rapport avec François de Joyeuse. Cependant nous pouvons supposer qu’il eut

connaissance de certaines révélations vers 1615 et entreprit de les dissimuler

dans certaines de ses œuvres.

Une supposition corroborée par un document écrit de

Thomas Corneille, frère de Pierre, qui passa une grande partie de sa vie aux

Andelys. Il s’y maria en 1650. Thomas écrit dans son Dictionnaire Universel,

Géographique et Historique[1], que le

départ de Poussin des Andelys fut précipité pour “une affaire qui lui

survint et lui ayant fait craindre quelques poursuites qui l’auraient

embarrassé; il quitta son pays et vint à Paris”. Vers 1618, il arriva dans

la capitale, puis il en partit pour Rome vers 1620/1621, se sentant peut-être

plus libre de ses mouvements.

Quelle était donc la nature de ces charges que N.

Poussin redoutait ? « Qu’allait-il faire dans cette galère ? »

rétorquerait l’auteur des « Fourberies de Scapin ». Et, de Molière ou de

Pierre Corneille, puisque le doute s’est insinué dans l’œuvre de J.-B Poquelin, lequel des deux aurait lancé cette tirade

proverbiale en mémoire des années de galère de Vincent de Paul. Touchant la

famille Corneille du bout des doigts et l’étape normande du trésorier d’Ecouis, la réponse semble assurée.

Léon Coutil, érudit normand, était originaire du petit

village de Villers où vécut le jeune Nicolas. Ses ancêtres, voisins des

Poussin, eurent en leur possession des titres de propriété de cette famille ainsi

que de celle de Thomas Corneille. Aussi déclare t’il : “Malheureusement,

trop de fantaisies s’y trouvent mentionnées et nous préférons ne pas les

relever”[2].

L’étrange comportement de cet historien local intriguerait le plus retors

des rationalistes.

Des fantaisies inavouables, des poursuites qui mettent

en péril la vie de notre Poussin national. Qu’est-ce qui le poussa à fuir la

Normandie dès 1618 ?

Nicolas

Poussin chapelain de Gisors

Quelques données, aussi étranges soient-elles, sont

parfois impossibles à soustraire à notre curiosité. Elles révèlent à nos yeux

un certain Nicolas Poussin chapelain de la chapelle

Sainte-Catherine de l’église de Gisors[3] en 1618.

Pour mémoire, cette chapelle est un des jalons les plus importants de l’affaire

ou « Trésor de Gisors » déterrée par R. Lhomoy

et G. de Sède dans les années 60.

Ce chapelain avait été mandé par le seigneur de Flavacourt, dont la famille était fondatrice de la chapelle

en question. Il n’est pas assuré qu’il s’agisse d’une singulière homonymie. Le

nom de Poussin n’était pas courant dans le Vexin à cette époque[4].

N. Poussin, chapelain de Gisors, est présumé décédé vers le 22 juillet 1619. Nous serions en face de

personnages différents portant les mêmes noms et prénoms, présents dans la même

région à la même époque. Cela va à l’encontre de toute statistique rationnelle.

A moins, bien entendu, que nous soyons dans le « brouillard », un

flou artistique et fantaisiste cher à Léon Coutil ou

est-ce encore le jeu du « Azard » ?

N. Poussin, jeune peintre fraîchement sorti des

ateliers de Noël Jouvenet à Rouen, aurait-il pu devenir temporairement

chapelain à Gisors jusqu’en 1619 ? C’est peu probable vu son jeune âge.

Aucun de ses biographes n’en fait mention. Cela pourrait paraître complètement

farfelu.

Son départ précipité pour Paris à la même période,

relaté par Thomas Corneille, serait-il synonyme d’un décès camouflé et annoncé

dans un répertoire des promotions ecclésiastiques pour masquer une fuite

devenue nécessaire à sa survie ? Ce départ clandestin pour la capitale nous est

encore confirmé par Louis Bouchitté[5]. Il

présage de la valeur primordiale et absolue du secret du maître du classicisme

français.

Aurait-il pu profiter de cette situation pour trouver

un asile sûr, et être hors d’atteinte de toute poursuite, au sein même de

l’église St Gervais St Protais de Gisors sous la protection du curé Robert

Denyau ?

On pourra taxer cette histoire de fiction ou de roman.

Mais il ne faut rien négliger pour ce cher N. Poussin et la question d’un faux

décès en 1619 restera en suspens car nous sommes dans l’impossibilité de

consulter les registres des sépultures de la paroisse de Gisors de l’année

1619. Ceux-ci ont été détruits ! Le mystère Nicolas Poussin s’épaissit

d’autant plus.

Une autre hypothèse, moins scabreuse, tendrait à faire

du chapelain Nicolas Poussin un parent proche du peintre, un cousin ou un

oncle. On le retrouve plus tôt dans les années 1601-1606 à la cure de Trie-Château. Chapelain en l’église Saint-Gervais Saint-Protais vers 1618, il avait pour supérieur Robert Denyau. Le prêtre et le peintre ont pu entrer en relation

de cette façon. Il existe en effet des traces écrites confirmant ce contact.

Un

portrait de Robert Denyau par N. Poussin

|

Un portrait de R. Deniau, curé de Gisors, par Nicolas Poussin. Document de deux pages disponible dans le FANUM II |

Malgré les destructions de nombreux documents il reste

suffisamment de témoignages pour extirper du néant certaines vérités oblitérées

sciemment par un bon nombre d’historiens officiels. Ainsi, la plus

extraordinaire découverte décelée dans le dossier Poussin, de L. Coutil, est

une note particulière se référant à l’un des ouvrages de R. Denyau :

Calendarium martyrologii

regalis sanctoralis principum[6] .

Ce sont les notes calendaires, insérées dans son Histoire

Politique et Religieuse de Gisors en deux volumes dont il ne reste que

le tome I. On y retrouve la fête de saint Dagobert II au 23 décembre. Ce

Martyrologe occupe les feuillets 237 à 284 du vol 1er. Nicolas

Poussin y est mentionné en tant que picinius

au feuillet 269(b) : au 8 du mois de septembre (sans date) Denyau signale la position de ce « Picinius »

en Italie. Quelle utilité pour le curé de Gisors de mentionner le peintre dans

son martyrologe ?

Pour en avoir le cœur net, peut-être faudrait-t-il

retrouver un portrait de R. Denyau exécuté par notre

Nicolas Poussin. Cela démontrerait que ces deux hommes étaient en relation

étroite.

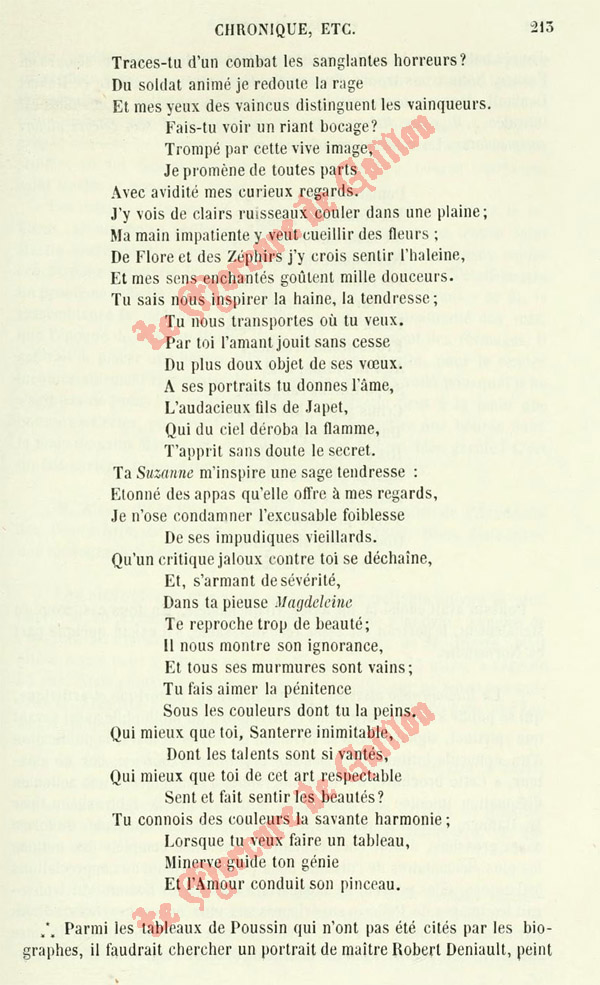

La Revue Universelle[7]

des arts publia en 1864 dix-huit vers latins originaux datant du milieu du xviie siècle à ce sujet. Ils

décrivent, d’une manière peu flatteuse, le caractère vindicatif du curé de

Gisors brossé par N. Poussin. Voici les deux premiers vers de cette ode

intitulée « Magister Robertus Denialdus pingendus Piscio celebri pictori commendatur» :

Denialdum docte Pisci

Vis Robertum pingere

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’auteur de l’article aurait commis une étrange erreur

en traduisant piscio par Poussin.

Mais est-ce vraiment une erreur ? Il écrit : « Parmi les

tableaux de Poussin qui n’ont pas encore été cités par les biographes, il

faudrait chercher un portrait de Robert Deniault

(sic) peint d’après nature par le célèbre artiste pendant un de ses courts

séjours en France ».

Louis Régnier[8],

corrigeant la traduction du nom de famille, attribue plus facilement cette

œuvre à Robert Poisson, un peintre qui aurait séjourné à Gisors vers 1650. Or,

les seuls artistes de ce nom ayant travaillé à Gisors furent Louis Poisson et

son fils portant le même prénom[9]. Louis

Poisson, premier du nom, architecte et peintre à la fin du xvie siècle, avait fait les

autels et les peintures ornant l’abside et la chapelle du Rosaire (ou Chapelet)

de l’église Saint-Gervais Saint-Protais.

Louis Régnier aura confondu avec Robert Poisson, tapissier angevin, ayant un

atelier à Paris vers 1380.

Piscio (ou Picio) pourrait être un

surnom de Nicolas Poussin qu’il utilisa pour tirer le portrait du prêtre de

Gisors. Le folio 269(b) du Calendarium martyrologii regalis semble

le prouver instamment. Dans ce curieux martyrologe rédigé exclusivement en

latin, R. Denyau a noté pour le 8 du mois de

septembre, parmi d’autres citations : « In aquum

Italia Picinius loco qui dissitur Lauritus ».

Nous traduirons ceci par : « Poussin[10], en (?) Italie, en

un lieu que l’on nomme Lauritius (ou Lauritium proche d’Ancone) »...

Le site semble méconnu, mais le nom de Picinius

(ou Poussin) est bien mentionné.

R. Denyau, à l’instar de

Vincent de Paul et du cardinal de Joyeuse, baron d’Arques, seigneurs des

Pontils et autres lieux, était en Normandie quand Poussin la quitta (1615 à

1619). Quoi qu’il en soit, si ce portrait établit un lien entre le curé de

Gisors, impliqué dans un mystère templier[11], et le

peintre, il n’apporte aucune réponse quant au secret qu’il détenait. Quelle en

était donc la teneur ? Etait-ce le secret qu’il devait confier 38 ans plus tard

à Louis Fouquet ?

Une correspondance

mystérieuse

Il y a quelques années une correspondance de l’abbé

Fouquet à son frère le surintendant des finances de Louis XIV fut mise au jour.

Dans cette missive particulière datée du 17 avril 1656, bien connue

aujourd’hui, il l’entretient d’un étrange échange avec le peintre :

“Rome, le 17 avril 1656

J'ay rendu à M. Poussin la lettre que vous luy faites l'honneur de lui escrire; il en a tesmoigné toute la joie imaginable. Vous ne sçauriez croire, Monsieur, ni les

peines qu'il prend pour vostre service, ni l'affection avec laquelle il les prend, ni le mérite et la probité qu'il apporte en toutes choses. Luy et moy nous avons projette de

certaines choses dont je pourrayvous entretenir à fond dans peu, qui vous donneront par M. Poussin des avantages (si vous ne les voulez pas mespriser) que les roys auraient grande peine à tirer de luy, et qu'après luy peut estre personne au monde ne recouvrera jamais dans les siècles advenir ; et, ce qui plus est, cela serait sans beaucoup de dépenses et pourrait même tourner à profit, et ce sont choses si fort à rechercher que quoy que ce soit sur la terre maintenant ne peut avoir une meilleure fortune ni peut-estre esgalle. Comme en luy rendant vostre lettre je ne le vis qu'un moment en passant, j'oubliay de luy dire que vous ferez retirer son brevet renouvelé en termes honorables.”

Mais c’est sans doute le commentaire publié dans le

« Thuillier » qui va pimenter l’affaire et

apporter de l’eau au moulin des chercheurs. Jacques Thuillier,

dans son ouvrage consacré à Poussin, indique dans ses notes : “Ce projet

mystérieux et grandiose pose une énigme. A quelle entreprise merveilleuse

pouvaient bien rêver le vieux peintre et le jeune abbé, esprit vif mais tête

pratique, et peu susceptible d’enthousiasme inconsidéré ? Quelque grande

publication ? On comprendrait mal un tel engouement. Montaiglon

a avancé l’hypothèse de grandes fouilles archéologiques, en un certain point de

Rome ou du Tibre. Elles sont en effet fort plausibles. Peut-être même Poussin,

attentif à la moindre découverte et par le rôle d’intermédiaire qu’il exerçait

parfois, en relation plus ou moins suivie avec des fouilleurs clandestins,

avait-il repéré un site exceptionnel, dont il détenait le secret: ce qui

expliquerait les termes si curieux dont se sert l’abbé.”

Fouilles et décryptages de N. Poussin

J. Thuillier n’a pas eu tort

de sous-estimer les moyens d’actions du peintre. Une histoire curieuse raconte

comment Jean Dughet, beau-père de N. Poussin, aurait fait fortune. On apprend

en effet que quatre hommes, dont Dughet, s’occupèrent pendant plusieurs nuits à

faire des fouilles dans le cirque de Caracalla. Ils se cachaient dans les

ruines pendant le jour, et à la nuit ils se rendaient dans une petite auberge,

près de Capo di Bove. Là ils soupaient et allumaient

leurs lanternes. Un seul d'entre eux prenait toujours la parole. Cette

circonstance excita la curiosité de leur hôte, qui les surveilla, et qui ayant

découvert leur occupation, en prévint le gouvernement. Ces gens se voyant

découverts abandonnèrent leurs recherches, et on n'en entendit plus parler.

Suivant l'opinion la plus généralement répandue à Rome, les trois autres hommes

silencieux étaient des Goths venus du Nord, sur la foi d'une ancienne

tradition, pour chercher un trésor caché[12].

Par ailleurs, l'amitié du commandeur del Pozzo procura au Poussin un libre accès aux

bibliothèques publiques et aux collections de médailles et de manuscrits. Cet

homme généreux chercha, par les moyens les plus délicats, à augmenter la

fortune et à étendre la réputation de son protégé. Il l'engagea à déchiffrer

les difficiles manuscrits de Léonard de Vinci qui se trouvaient à la

bibliothèque Barberini. C'est pour ce travail que N. Poussin fit plusieurs

dessins[13].

Savants

et peintres kabbalistes

Arrivé au terme de sa vie Poussin semble avoir connu

tout le gratin intellectuel de son époque, dans toute l’Europe. On compte parmi

ses amis proches l’abbé Nicaise dont nous avons déjà montré les attaches

rosicruciennes.

La société occulte apparaît comme un maillon important

de la vie secrète du peintre. Lors de la fondation de son Ordre Rose+Croix à la

fin du XIXe siècle, le Sar Peladan

s’octroiera le luxe d’inscrire dans sa Règle le rejet de tout type de peinture

à quelques exceptions près, mais non des moindres. Il avait spécifié, à

l'article IV des sujets honnis dans la peinture : « tout paysage sauf

celui à la Poussin ». Notre artiste Andelysiens ne laissait donc pas

les R+C indifférents.

Mais c’est sans doute derrière le voile de quelque

guilde de peintres que le secret et cette face occulte de Poussin se dissimule. Le fil conducteur de nos savants

kabbalistes suit les évangiles

de saint Luc, de saint Matthieu et de saint Jean.

A l’instar des peintres du Nord de l’Europe, maîtres de

la Guilde de St Luc, tels les Teniers, c’est dans l’Académie de St Luc de Rome, pendant italien de l’ordre

flamand, que Nicolas Poussin trouve sa place en 1631. leonard de vinci était un éminent affidé de la Guilde de Saint-Luc en 1472. poussin

pouvait-il en être puisqu’on lui demanda de décrypter les

manuscrits De Vinci ? Nous le croyons, sachant que la marque de reconnaissance

de la guilde anversoise, une main coupee,

apparaît en second plan sur son autoportrait[14] de

1650 : les mains posées sur les épaules de la femme du maître signent

l’œuvre.

Une corporation d’artistes « Initiés »

européens, la guilde saint-luc,

est donc étrangement mêlée à l’affaire. Ainsi, Poussin et Téniers gardent la

clef : l’un dans un parc et un tombeau d’arcadie,

l’autre dans un ermitage et une grotte. Or, chacun de ces éléments

picturaux trouvent son pendant réel tant en Normandie, patrie du Poussin, qu’en

Languedoc.

|

|

Une clef

et un tombeau d’Arcadie en Normandie

Nul besoin de rappeler les sites des Pontils et de Galamus autour de Rennes-le-Château dont la réputation

n’est plus à faire. Tandis qu’en Normandie les sites sont totalement méconnus.

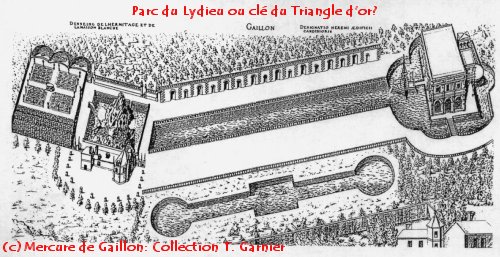

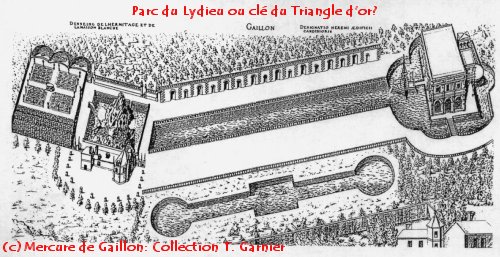

La clef secrète normande du triangle d’or, dont

parlait P. Ferté[15]

en référence à Gaillon que j’ai révélé en 2005, n’intéresse que peu de monde. Il

s’agit du parc arcadien du Lydieu, situé dans le

château de Gaillon, construit au début du XVIe siècle. Le plan

général du parc, dessiné par Androuet du Cerceau,

formait une clef. D’où sortait-elle ? Clef d’une Arche, d’un coffre ou d’une porte,

enveloppée dans un voile de mystère, jetée dans un puits situé au fond d’un

parc ? Quoiqu’il en soit, elle ne faisait aucune référence à la ville de

Narbonne d’où arrivait G. d’Amboise, devenu archevêque de Rouen et fondateur du

château Renaissance de Gaillon.

A coté de cette « clef », un bassin

d’agrément représentait une serrure où se baignent trois cygnes (entendre

« trois signes »). Qu’elles étaient donc ses signes de piste ? Un

ermitage y avait été creusé dans un rocher, lequel avait été disposé au centre

d'un bassin carré rempli d'eau. L'entrée de la grotte était gardée par deux

bergers, celui de droite tenant une clef à la main.

En 1566, à l'occasion de la venue du roi Charles IX et de sa mère Catherine de Médicis, on y présenta Les Théâtres de Gaillon à la Reine, composés par le poète Rouennais Nicolas Filleul. Ces Théâtres, églogues et pastorales, ne sont rien d'autre qu'une évocation de l'Arcadie suivant les influences antiques de Virgile. Or, l'exégèse de N. Poussin répand l'idée qu'il se serait inspiré de Virgile dans l'exécution de son œuvre majeur les Bergers d'Arcadie.

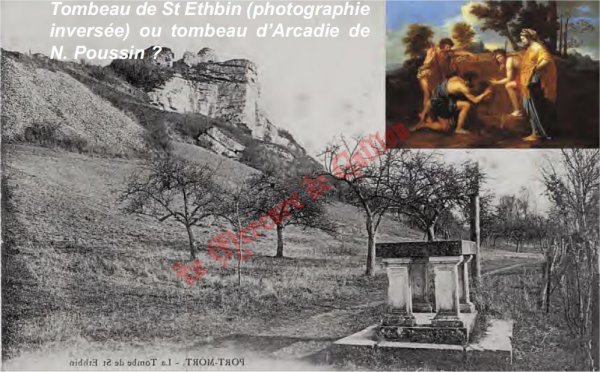

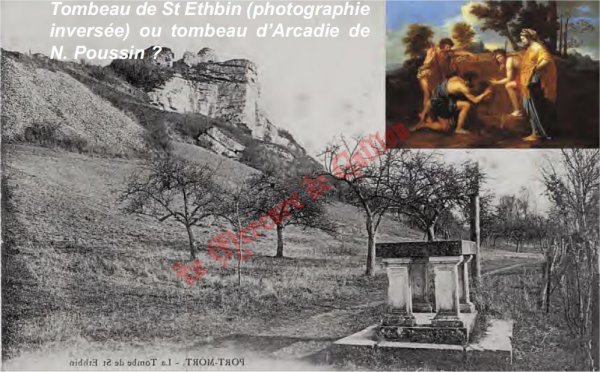

Ne l'aurait-il agrémenté de quelqu'autre souvenir de son enfance Normande ? Car le plus frappant dans notre région, c'est le paysage situé à environ 5km de la maison natale de notre peintre, près Des Andelys (27). Nous y avons décelé le paysage original peint pour les Bergers d’Arcadie

(ou l’Arcadie).

C'est une réalité et non de la fiction. Car non

seulement il s'agit du même paysage (inversé et toute distance confondue) mais

on y retrouve également un tombeau bien réel. En vérité, une table de pierre,

dite tombeau de St Ethbin. Celui-ci a remplacé

un dolmen dans un paysage bucolique et enchanteur situé sur les rives de la

Seine, tel le fleuve Alphée, en contrebas du site historique de Châteauneuf. Ici fut célébré le mariage du futur Louis VIII

et de Blanche de Castille encore enfants. Mais n’y cherchez pas le sarcophage

du saint homme car Saint Ethbin fut inhumé en

Irlande. On y plaça peut-être quelque ossement pour donner le change. Toutefois

aucune relique n’est jamais parvenue jusqu’à nous.

Selon les croyances, la table de pierre aurait un

pouvoir de guérison miraculeuse : tous maux de dos disparaîtraient en

passant trois fois dessous. Nous avons donc là un site païen christianisé comme

il en existe tant en France. Mais quelle ressemblance majestueuse avec le

tableau de Poussin !... Il faudrait être aveugle pour ne pas s'en rendre

compte.

Peintres

du terroir

Les fonds d’archives Coutil, employés par ailleurs,

nous révèlent encore le contenu d’une chemise titrée « De Vèze », dans le dossier Nicolas Poussin, vidée de

toutes ses pièces. Sur la couverture il était indiqué « cinq gravures ».

Tout a disparu. Après enquête[16], il

s’est avéré qu’il s’agissait des reproductions d’œuvres de la famille des

peintres graveurs Rivalz.

Le premier de la lignée, Jean-Pierre Rivalz fut un

élève et ami de Nicolas Poussin. Le maître employa alors ce Languedocien de

souche à peindre le fond de ses tableaux[17]. Ainsi,

tout porte croire que J.-P. Rivalz fut celui qui réalisa le paysage de la

seconde version du tableau de Bergers d’Arcadie pour Nicolas Poussin. Remarque

certes péremptoire mais non dénuée de jugement. Car le fils de Jean-Pierre

Rivalz, Antoine, suivit le même élan artistique.

Il n’eut certainement pas la chance de connaître

Nicolas Poussin puisqu’il naquit en 1667 à Toulouse. Cependant, sa passion pour

le Poussin est remarquable dans son œuvre. Parmi ses estampes gravées, il nous

a laissé une allégorie à la mémoire du maître. Mais surtout son œuvre est

marquée par « l'Arcadie remplie de bergers », formant des danses

avec des bergères, dont une s'écarte dans le bois, suivie de son amant sous prétexte

de visiter le mausolée & l'inscription ET IN ARCADIA EGO[18].

Marié en 1723, il eut plusieurs enfants. L’un d’entre

eux, Jean-Pierre, dit chevalier Rivalz suivit les traces de ses aïeux en

devenant à son tour peintre graveur.

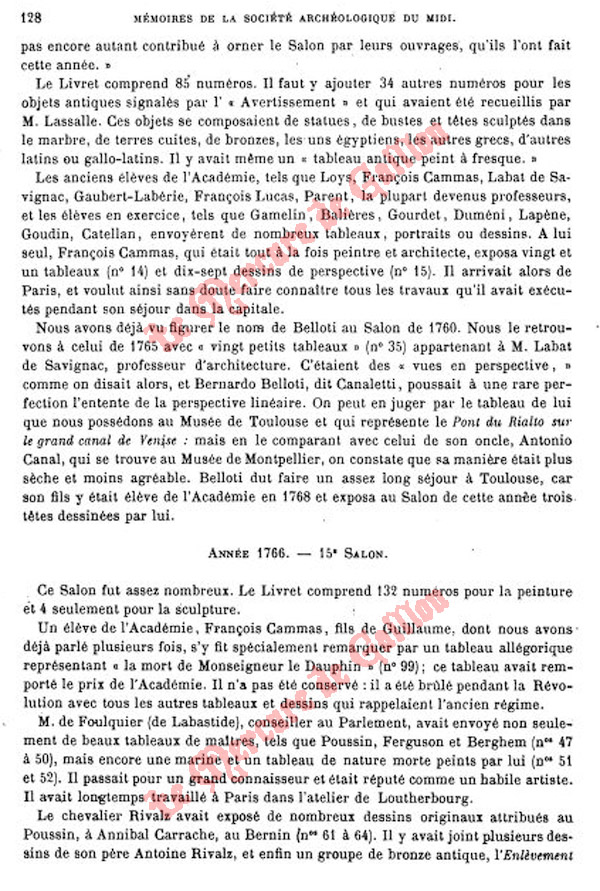

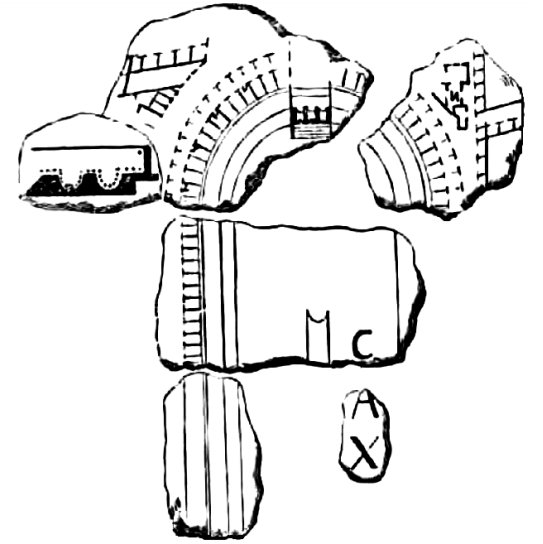

En 1766, le chevalier Rivalz avait exposé de nombreux

dessins originaux attribués au Poussin, à Annibal Carrache, au Bernin. Il y

avait joint plusieurs dessins de son père Antoine Rivalz, et enfin un groupe de

bronze antique, l'Enlèvement de Déjanire par le Centaure Nessus. Cette

sculpture avait été trouvée en 1731 sur le chemin de Malpas,

ruisseau à Saint-Juste-et-le-Bézu, près de

Rennes-les-Bains[19] (document ci-contre).

Mais par quel fait de ce troublant « Azard » le petit fils de Jean-Pierre Rivalz, élève que

Poussin employa à la réalisation de ses fonds de fabrique et d’architecture, se

trouva-t-il en possession d’un bronze antique dégagé d’une fouille pratiqué

dans le secteur de Rennes-les-Bains en 1731 ? Par héritage à

l’évidence !

En Languedoc, les Rivalz sont une famille emblématique

de l’art pictural des XVIIe et XVIIIe siècle. On

retrouvera des œuvres d’Antoine dans le cabinet du baron de Vèze

parmi d’autres des dessins attribués au Poussin. Voilà ce qui nous amène à

penser que les documents collationnés, puis disparus, du fonds d’archives

Coutil relatif à Poussin, classés dans une chemise « de Vèze », étaient probablement des gravures d’un des

Rivalz et de Poussin.

L. Coutil nous a guidé incidemment vers les Rivalz et

N. Poussin par le baron de Vèze. C’est encore L.

Coutil qui fera le lien en lieu et place de Rennes-les-Bains, nom de la cité

thermale reconnue parmi les documents émanant du chevalier Rivalz. L’érudit

normand évoquant un char votif[20] et un

groupe de bronze issus de fouilles effectuées aux alentours des Bains de Rennes

stigmatisent une relation certes ambiguë mais bien réelle.

Jean-Pierre Rivalz, le vieux, pouvait connaître les

secteurs des Bains de Rennes et son histoire antique et templière. Même si le

tombeau des Pontils fut élevé vers 1902, pour point de repère, à l’instigation

de Bérenger Saunière, le paysage a toujours existé

ainsi qu’un cite archéologique majeur et son dépôt.

Reflets du passé, effets de miroir entre la Normandie

et le Languedoc, notre vision du secret de Nicolas Poussin s’éclaircit au gré

de la découverte de traces écrites authentiques. Reconstituées, tel un puzzle,

elles révèlent la valeur du secret et ne laissent plus de place au doute

contrairement aux tentatives de décodage des tableaux de N. Poussin hautement

subjectives. Le flou et la confusion ne se dissiperont

pas en restant sur de telles positions. Ombres aux tableaux, trompes l’oeil

doublés de géométrie plus ou moins sacrée, amalgame de montagnes ou « Bugarachisation » de sommets en tout genre, ce type d'interprétations est insuffisant pour avancer de véritables hypothèses de travail. Elles engendrent une multitude de spéculations dont on ne ressort jamais, si ce n’est pour entrer dans un asile de fous.

Notre méthode philologique n’est peut-être pas la

meilleure mais elle a au moins le mérite de remettre en avant les témoignages

écrits ayant échappé au bûcher des vanités de l’Histoire de France.

|

Pièces justificatives, bibliographie et notes

Documents du dossier

Téléchargement | A suivre dans LE MERCURE DE GAILLON N°4 et N°16 - Poussin et Teniers, Maître des Clefs et Un tombeau en Arcadie, la clef dérobée. Voir aussi:

Arcana Codex Livre II |

Th. Garnier

© 17 janvier 2013 - M2G éditions. Toute reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Remerciements particuliers à : A-M Lecordier

[1] T.1 - 1708, p.17.

[2] Notice de deux pages : Les dernières oeuvres de N.

Poussin au Musée des Andelys, L. Coutil, sans date.

[3]

Répertoire des promotions ecclésiastiques dans le Vexin, J. Depoin,

1916, p.65.

[4]

Les Andelys et Nicolas Poussin, par Eugène Gandar,

libr. Jules Renouard, Paris, 1860, p.176.

[5]

Le Poussin, sa vie et son œuvre, par Louis Firmin Hervé Bouchitté

1858, p.6.

[6]

La bibliothèque Sainte-Geneviève dispose d’un rare exemplaire, In 8°, Paris Savreux, 1663 (Parisiis : apud Carolum Savreux),

½ relié chagrin noir, cote 8 H 1150 INV 4121. Ouvrage non répertorié à la BnF.

[7]

T. XIX, p.213-214. Revue éditée à Paris et Bruxelles.

[8]

Op. cit. L. Régnier, p.21.

[9]

Op. cit. V. Patte, p.209 et 216.

[10]

Le latin traduit généralement le nom de POUSSIN par PUSSINUS. Néanmoins on

retrouve un certain N. PICINUS dans « Johan David Kölhlers »,

1746. Une erreur orthographique de Denyau n’est pas à

écarter non plus.

[11] Gisors ou la Chroniques Vulcaine,

Th. Ganreir, M2G Editions, 2005

[12] Mémoire sur la vie de N. Poussin, par Maria Calcott, 1821, p.46

[13] Op. cit. p.48

[14]

Peint pour Paul Fréart de Chanteloup,

H.98xL.74cm, le Louvre.

[15]

Arsène Lupin Supérieur Inconnu, Ed. Trédaniel, 1994.

[16]

Publiée dans Gisors ou la Chronique Vulcaine, 2011.

[17]

Abrégé de la vie des plus fameux peintres, par Antoine Joseph Dezallier d'Argenville,

T.IV, chez Bure l’Aîné, 1762, p.352.

[18]

Op. cit. p.360.

[19] Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France, 1908, p.128-129.

[20]Bulletin de la Société préhistorique de France, T.29, 1932, p.181.