Les tentations « des »

Teniers La primauté des Bergers d’Arcadie a souvent

mis en marge l’étude de la Tentation de St Antoine de D. Téniers. Maintes

fois reprises par divers auteurs en littérature et artistes en peinture,

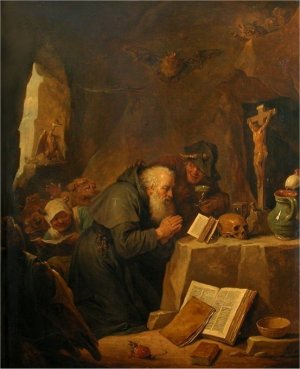

« La Tentation » fut une scène religieuse affectionnée par le peintre

flamand, puisqu’il en pegnit plusieurs. Mais de quel David Téniers s’agit-il exactement?

Du père ou du fils, de Téniers le vieux ou Téniers le jeune,

lequel exécuta une Tentation de St Antoine codifiée dans le

cryptogramme du grand manuscrit de Bérenger Saunière? Bergère pas de tentation Que Poussin et Téniers gardent la clef !  Les auteurs, s’étant penchés sur le sujet, ont

souvent mis à l’écart Téniers le vieux considérant qu’il n’y avait

aucune « Tentation » à mettre à son actif. Or Léon Bocquet[1],

un des biographes des Téniers, n’est pas de cet avis. Il rapporte que le père

fut copié par le fils très souvent et notamment sur des thèmes religieux tel

que la Tentation de St Antoine[2] :

« Il (le fils) se conforme quant à lui aux formules de ses devanciers

assemblant dans la grotte de l’anachorète en prière les démons grotesques et

les monstres baroques. L’attirail diabolique des sabbats PATERNELS et de ses

sorcelleries est là au complet. Et le fils s’est répété avec un

sans-gêne… ». Ceci est la démonstration que David Téniers le

vieux réalisa un tableau de la Tentation de Saint-Antoine. L’œuvre du

maître est tombée dans les oubliettes de l’histoire et tous les chercheurs se

sont précipités sur le tableau de Teniers le jeune, exposé au Louvre. Cela ne

nous satisfait pas. Il manque des pièces au puzzle. Les deux peintres flamands étaient contemporains

de Nicolas POUSSIN. TENIERS le vieux l’était plus encore que son fils, car il

avait une dizaine d’années d’écart avec le Poussin. La logique ou la Tentation

nous pousserait à choisir David Téniers le vieux. Mais un argument vient

contrebalancer ce choix. Si le message du grand manuscrit désigne deux œuvres

exposées au Louvre, la première étant Les Bergers d’Arcadie de Poussin peint 1640, la seconde ne peut qu’être « La Tentation »

de David Teniers le jeune. Le problème n’est pas résolu pour autant, car au

Louvre, il existe au moins deux tableaux de D. Téniers, deuxième du nom, sur le

thème de la Tentation de St Antoine. Le premier est une huile sur bois de 50cm

sur 63cm entrée au musée en 1816. Le second est également une huile sur bois de

16cm sur 22cm acquise par le musée en 1869, suite à une donation par legs du

docteur Louis La Caze. Les deux peintures peuvent

être admirées au second étage de l’aile Richelieu, section 23.

Même si B. Saunière se procura des copies des

œuvres de Téniers et Poussin au Louvre vers 1891, en tout état de cause, l’abbé

Antoine Bigou ne peut être l’auteur des deux parchemins manuscrits connus,

retrouvés dans le pilier Wisigoth de l’église de Rennes-le-Château, quels qu’ils soient, grand ou petit. Décédé

le 21 mars 1794 en Espagne où il s’était réfugié, fuyant les troubles de la

Révolution française, comment aurai-il put être au fait des acquisitions

picturales de D. Téniers II par le musée du Louvre de 1816 et 1869 ? Quand

bien même Bigou aurait pu connaître ces tableaux, l'œuvre d’Eugène Delacroix,

l’Archange St Michel terrassant le dragon, placée dans la chapelle des Saint-Anges de l’église SAINT-SULPICE de Paris, fut

exécutée entre 1855 et 1861. Si elle doit être prise en compte dans le message, par

la Croix et ce Cheval de Dieu j’achève ce Daemon de gardien, les

documents présentés par le Prieuré de Sion (ASBL loi 1901 fondée en 1956), via

le canal Plantard, ont été obligatoirement écrits après 1861 et bien avant

1956. Nous avons déjà démontré tout cela en clouant au

pilori le montage grossier de Chérisey dans notre

étude du CODEX BEZAE (éd. de 1899). Nous y ajouterons un document, tout à fait

significatif, retrouvé dans les archives de l’écrivain Andelysien Brossard de Ruville. Nous développerons ce sujet plus loin. La datation des parchemins peu être effectuée

maintenant avec précision. De plus, le TOMBEAU DES PONTILS, copie conforme du

tombeau des Bergers d’Arcadie du Poussin ayant été bâtit vers 1902 et

servant de POINT DE REPERE, les parchemins ont été conçus fatalement à cette

époque (entre 1899 et 1902). Nous n’avons pas à chercher bien loin pour

retrouver les véritables auteurs des deux manuscrits: Boudet et Saunière.  Le fil conducteur de nos savants

« kabbalistes » suit les EVANGILES DE SAINT-LUC, de Mathieu et de

Saint-Jean. Les TENIERS furent membres de la GUILDE DE SAINT-LUC, la célèbre et

très puissante corporation de peintres et de sculpteurs d’Anvers. Rubens, Van

Dick, Bruegel, Vermeer parmi d’autres artistes peintres flamands, étaient

affiliés à cette confrérie. En 1632, DAVID TENIERS II y est reçu franc-maître et en 1644 il devient doyen, tandis qu’en 1631

NICOLAS POUSSIN entre à l’ACADEMIE DE SAINT-LUC de Rome, pendant italien de l’ordre flamand.

LEONARD DE VINCI était un éminent affidé de la Guilde de Saint-Luc

en 1472. POUSSIN pouvait-il en être ? Nous le croyons, sachant que la

marque de reconnaissance de la guilde Anversoise, une MAIN COUPEE, apparaît en

second plan sur son autoportrait [3]

de 1650 (ci-contre): les mains posées sur les épaules de la femme du maître signent

l’œuvre… et l’œil[4]

regardait Caïn… Il convient ici de ne pas omettre Maurice Leblanc,

notre guide. Dans l’Aguille creuse,

la MAIN MUTILEE de la veuve ROUSSELIN révulsera Arsène LUPIN. La tortionnaire,

Joséphine Balsamo, le sosie de la JOCONDE, en prendra pour son GRADE. La MAIN

de GLOIRE[5],

attribuée généralement au cambrioleur, sera cette fois peu glorieuse pour les

ravisseurs de la veuve ROUSSELIN. La MAIN COUPEE de

MAGUENOC, qui avait touché la Pierre-Dieu de l’Île

aux trente cercueils, nous rappellera combien les chemins de la

Connaissance sont perilleux. Nous venons de voir qu’une corporation d’artistes

« Initiés » européens, la GUILDE SAINT-LUC, probable paravent d'une Société Brumeuse, était étrangement mêlée à

l’affaire. Poussin et Téniers gardent la CLEF de la PIERRE CUBIQUE: l’un

dans un PARC et un TOMBEAU d’ARCADIE, l’autre dans un ERMITAGE et une GROTTE.

Ne pouvant déterminer avec certitude lequel des deux David Téniers est cité

dans le grand manuscrit, nous procéderons par déduction. L’ensemble des Tentations

de Saint Antoine, réalisées par le fils, étant copiées sur celle du père,

nous en conclurons provisoirement qu’il faut recentrer notre recherche autour

d’un ERMITAGE ou d’une CAVERNE remplie de chauve-souris, leitmotiv

dans l’illustration de DAVID TENIERS II, dans laquelle serait renfermé un

TOMBEAU… ou une ARCHE DE DIEU !

Brossard de Ruville est de ces écrivains régionaux du XIXème siècle dont on ne parle guère. Il nous a légué une œuvre

essentielle pour l’histoire des Andelys où naquit N. Poussin. Il affirme, dans son histoire des Andelys[6],

que le corps du peintre a été enlevé à la fin du XVIIIème

siècle[7].

Il étaye ses assertions sur les commentaires de plusieurs auteurs du XVIIIème siècle. Charles de Brosses[8],

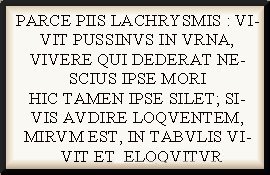

visitant la tombe du Poussin à Rome en 1740, put relever l’inscription[9]

que Bellori avait fait graver en l’honneur de N.

POUSSIN vers 1666. Le tombeau était encore visible en 1740. Mais en

1779, Seroux d’Agincourt[10]

cherchant la dalle et l’épitaphe ne les trouva pas. La tombe avait disparu. Il

s’informa sans succès de la place où le corps de N. Poussin avait été enterré.

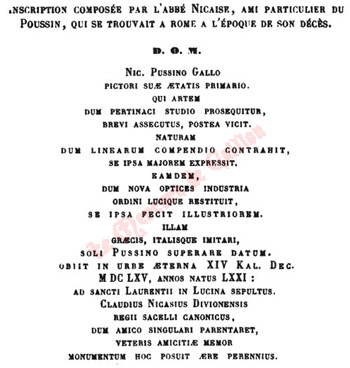

Une autre épitaphe (ci-contre), composée par un abbé qui ne nous est pas inconnu, se trouvait à Rome à l'époque du décès du Poussin. Ce religieux n'est autre que l'abbé Nicaise, très bon ami du maître, que l'on voit apparaître à Gaillon dans une assemblée R+C. Divers documents, dont plusieurs lettres entre l'abbé Nicaise et Poussin, prouvent ces liens étroits[10b]. Même si l'abbé n'était pas à l'enterrement du Poussin, ça ne contrarie en rien une dédicace posthume. On se fourvoierait s'il fallait suivre les affirmes produites dans "les Archives de l'Art Français"[10c] , selon lesquelles l'abbé n'était pas l'ami de notre peintre. C'est une erreur, les recherches plus récentes démontrent que les deux hommes se connaissaient très bien.

Maurice Leblanc cite souvent en référence CHATEAUBRIAND

dans l’Aiguille creuse, l’île aux trente cercueils ou le bouchon de

cristal. Rien n’est écrit innocemment chez M. Leblanc et Chateaubriand,

initié aux loges maçonniques «Vraie et Parfaite Harmonie» et «Candeur»

de Paris[11],

fit d’une PIERRE TOMBALE deux coups. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Si B.

de Ruville nous apprend que le corps de Poussin a

disparu de Rome, la lecture de ses archives[12]

est, de loin, encore plus éloquente. Elles nous révèlent indirectement et nous

amènent à comprendre la cabale montée de toute pièce par le pseudo

« antique » Prieuré de Sion dès la fin des années 1950. Dans une liasse, conservée aux Archives Départementales de

l’Eure, nous avons déniché un document exceptionnel prouvant au moins que

P. de Chérisey pouvait avoir un intérêt direct dans

l’affaire; un intérêt particulier ne datant pas d’hier. En faisant notre

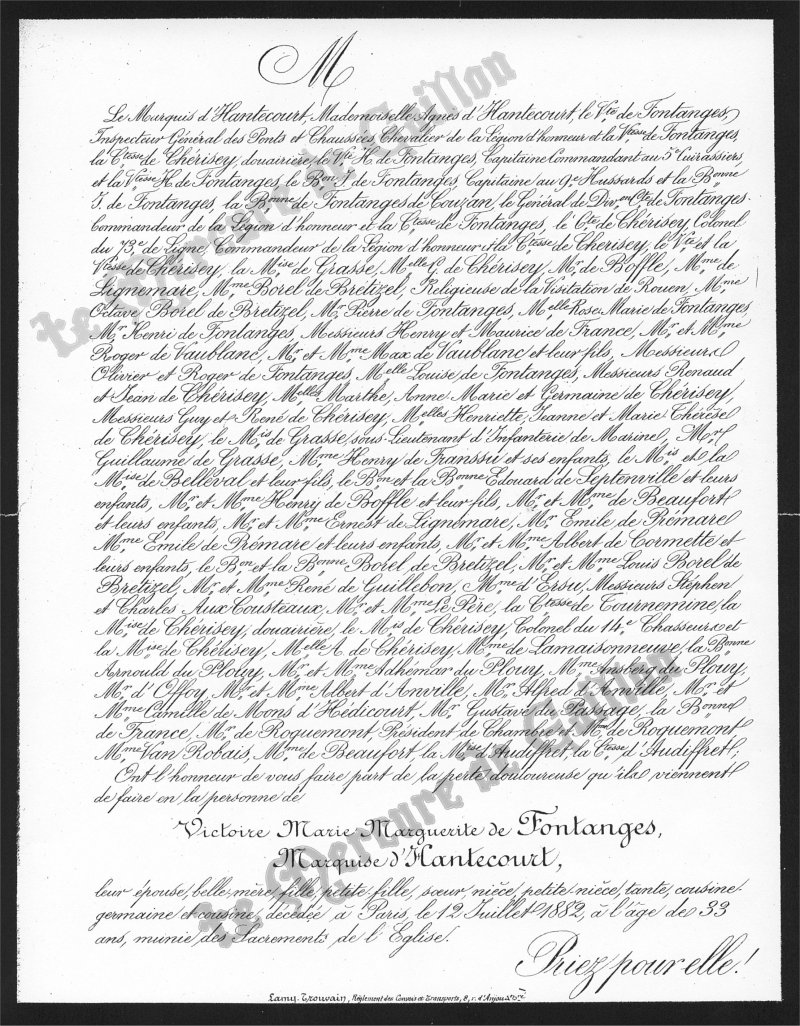

recherche sur Nicolas Poussin, nous avons retrouvé un faire-part de décès au

nom de Victoire Marie Marguerite de Fontanges, Marquise d’Hantecourt,datant de 1882. C’est dans cet acte qu’à notre plus grande stupéfaction nous avons vu mentionné le nom de la famille DE CHERISEY: Vicomtes, Comtes et

Marquis... Quels liens les Fontanges entretenaient-ils avec

de Ruville, écrivain andelysien et admirateur de N.

POUSSIN? Les Fontanges, famille alliée aux de Chérisey,

sont notifiés dans la liste des souscripteurs du livre de Brossard de Ruville. Nous y verrons aussi les noms de Msg de BONNECHOSE et la famille de SAINT-CLAIR, lignage

dont se réclamait P. Plantard. Cette pièce à conviction nous éclaire pleinement

sur la manière de procéder de P. de Chérisey pour

discréditer et nier l’importance des parchemins de B. Saunière afin d’écarter

tous les curieux. Nicolas

Poussin ou la clef de l’Arcadie

La relation du grand maître classique français

avec les Secrets du Razès est connue de tous. En effet les différentes

recherches axées sur les BERGERS D’ARCADIE, scène Angélique, s’accordent sur ce point. Le message

décrypté dans le grand parchemin issu du CODEX BEZAE CANTABRIGIENSIS de

1899 ne laisse planer aucun doute : BERGERE PAS DE TENTATION QUE POUSSIN TENIERS GARDENT

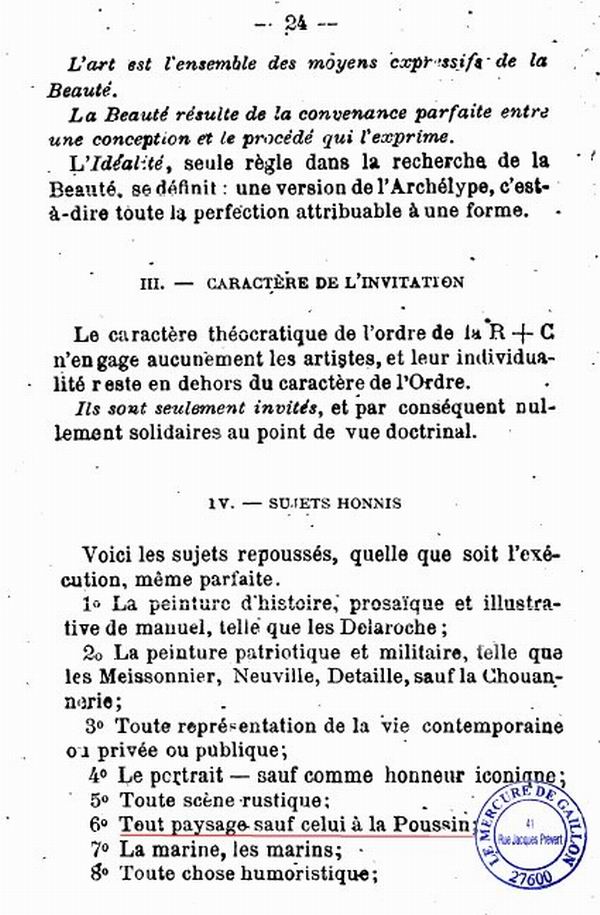

LA CLEF PAXDCLXXXI (681) PAR LA CROIX ET CE CHEVAL DE DIEU J'ACHEVE CE DAEMON DE GARDIEN A MIDI POMMES BLEUES J. Peladan, le Sar, avait en son temps, et dès la fondation de son Ordre Rose+Croix, prit toute la mesure de l'œuvre de Nicolas Poussin. Dans sa règle il avait spécifié, à l'article IV des sujets honnis dans la peinture : "tout paysage sauf celui à la Poussin"(ci-dessous). Notre peintre Andelysiens ne laissait donc pas les R+C indifférents. Mais au-delà de ce tableau énigmatique, NICOLAS

POUSSIN a laissé d’autres preuves de son savoir. La plus connue est une lettre

de l’abbé LOUIS FOUQUET adressée à son frère Nicolas, surintendant des finances

de Louis XIV. Dans cette missive, datée du 17 avril

1656, il l’entretient d’un étrange échange avec le peintre: «Rome, le 17

avril 1656 J’ai rendu à

monsieur Poussin la lettre que vous luy faites

l’honneur de lui escrire; il en a témoigné toute sa

joie imaginable. Vous ne sauriez croire, monsieur, ni les peines qu’il prend

pour votre service, ni l’affection avec laquelle il les prend, ni le mérite et

la probité qu’il apporte en toutes choses. Luy et moi

nous avons projeté certaines choses dont je pourrais vous entretenir à fond

dans peu, qui vous donneront par monsieur Poussin des avantages que les roys auraient grand peine à tirer de lui et qu’après lui

peut-être personne au monde ne recouvrera dans les siècles advenir; et, ce que

qui plus est cela serait sans beaucoup de dépenses et pourrait même tourner à

profit et ce sont choses si fort à rechercher que quoi que ce soit sur la terre

maintenant ne peut avoir une meilleure fortune ni peut être égale .» Nous pouvons donc déduire que Poussin

détenait bien un secret d’une telle

importance qu’il le place au-dessus de tout. Il aurait pu le partager avec

Fouquet. Ce secret pourrait être lié à un site archéologique. Poussin pense

qu’après sa mort le secret risque d’être perdu. Mais d’où tenait-il ce fabuleux

secret ? Jacques Thuillier, dans son ouvrage[13]

consacré à Poussin, indique dans ses notes: «Ce projet mystérieux et

grandiose pose une énigme. A quelle entreprise merveilleuse pouvaient bien

rêver le vieux peintre et le jeune abbé, esprit vif mais tête pratique, et peu

susceptible d’enthousiasme inconsidéré? Quelque grande publication? On

comprendrait mal un tel engouement. Montaiglon a

avancé l’hypothèse de grandes fouilles archéologiques, en quelque point de Rome

ou du Tibre. Elles sont en effet fort plausibles. Peut-être même Poussin,

attentif à la moindre découverte et par le rôle d’intermédiaire qu’il exerçait

parfois, en relations plus ou moins suive avec de fouilleurs clandestins,

avait-il repéré un site exceptionnel, dont il détenait le secret: ce qui

expliquerait les termes si curieux dont se sert l’abbé». S’il ne voulut le perdre, il le dissimula alors

très probablement dans ses toiles. Bellori, ami et

hagiographe de Poussin, nous le confirme en rapportant cette indication dans

son premier épigraphe[14]

de 1666 sur le tombeau du Poussin: Il est permis de l’entendre parler Il est étonnant,

par ses tableaux il

vit et s’exprime. Et c’est plus particulièrement dans Les bergers d’Arcadie qu’il se manifeste: Et In Arcadia

Ego, puisque l’anagramme qui en

ressort, I TEGO ARCANA DEI, se

traduit par: Je garde le secret de Dieu (des dieux) ou je connaît les

arcanes de Dieu. Il a pu également

l’exprimer dans d’autres tableaux et rien ne peut confirmer que Rome soit

vraiment le site par défaut, ni Rennes-le-Château d’ailleurs. Un autre frère du surintendant, FRANCOIS FOUQUET,

s’immisce subrepticement dans l’affaire. Il devint archevêque de NARBONNE en

1659, soit trois ans après la lettre de Louis. Après la chute de son frère

Nicolas, en septembre 1661, F. Fouquet fut

envoyé en résidence surveillée en Normandie. Il arriva à Alençon le 13

septembre 1666. Il préserva cependant la charge de l’archevêché de Narbonne.

Colbert assigna l’évêque de Sées, FRANCOIS ROUXEL DE MEDAVY, futur archevêque

de Rouen, à sa garde. L’évêque de Sées ne voyait pas l’arrivée de cet « hôte » d’un très bon œil. François

Fouquet, à l’époque où il était encore libre de ses mouvements, fut à l'origine

des projets finalement réalisés en 1873 par Msg F.A. Billard, évêque de Carcassonne, pour l’occupation par

les lazaristes de N. D. de Marceille[15]

près de Limoux. Cet ordre fut fondé en 1625 par Vincent de Paul. Il nous

apparaît, au travers de cette simultanéité de faits distincts, que tout cela n’est pas

anodin puisque dans les années 1615-1616 Vincent de Paul était trésorier de la

collégiale d’ECOUIS[16],

village de l’Eure situé à un dizaine de kilomètres des Andelys où vivait à la

même époque NICOLAS POUSSIN qui, beaucoup plus tard, aura NICOLAS FOUQUET,

frère de François, dans ses plus proches relations. N. Poussin

était un élève assidu dans l’école du peintre Noël Jouvenet à Rouen quand Msg FRANCOIS DE JOYEUSE[17],

possédant la baronnie d’ARQUES, était archevêque de Rouen. Vincent de Paul, N.

Poussin et F. de Joyeuse se sont donc croisés, s'ils ne se sont côtoyés, entre

1615 et 1616 en Normandie. Quelles coïncidences ! Toute la source des

secrets ancestraux détenus par NICOLAS POUSSIN, un des piliers du

« mythe » Rhedaesien, semble être là en

Normandie. On ne sait si le talentueux

Nicolas Poussin rentra en rapport avec François de Joyeuse. Cependant nous

pouvons supposer qu’il eut connaissance de certaines révélations vers 1615 et

entreprit de les dissimuler dans certaines de ses œuvres. Une supposition

corroborée par un document écrit de THOMAS CORNEILLE. Frère de Pierre, il vécut

une grande partie de sa vie aux Andelys. Il s’y maria en 1650. Thomas écrit

dans son Dictionnaire universel, géographique et historique[18],

que le départ de POUSSIN des Andelys fut précipité pour «une affaire qui lui survint et lui ayant fait craindre quelques

poursuites qui l’auraient embarrassé; il quitta son pays et vint à Paris»[19]. Vers 1618, il arriva dans la

capitale, puis il en partit pour Rome vers 1620/21, se sentant peut-être plus

libre de ses mouvements.

Quelle était donc la nature

de ces charges que N. POUSSIN redoutait ? Léon Coutil[20] était

également originaire du petit village de Villers. Ses ancêtres, voisins des

POUSSIN, eurent en leur possession des titres de propriétés de cette famille et

de celle de Thomas CORNEILLE. Aussi déclare t’il: «Malheureusement, trop de fantaisies s’y trouvent mentionnées et nous

préférons ne pas les relever» [21].

L’étrange comportement de

cet historien intriguerait le plus retord des rationalistes. Des fantaisies

inavouables, des poursuites qui mettent en péril la vie de notre Poussin

national. Qu’est-ce qui le poussa à fuir la Normandie dès 1618? Quelle était la

teneur des informations détenues par N. POUSSIN ? Etait-ce le secret qu’il

devait confier 38 ans plus tard à Louis Fouquet ? Nous sommes dès à

présent sur la piste des archives de L. Coutil. Nous espérons prochainement

aboutir et dévoiler enfin cette vérité qui dérange. Le SECRET de POUSSIN serait

donc né dans l’archevêché de Rouen entre 1614 et 1618. Une époque et une région

où notre peintre à la curieuse occasion de croiser le chemin du Cardinal François DE JOYEUSE, baron

d’ARQUES, seigneur du CHATEAU DE GAILLON dont le parc révèle UNE CLEF ARCADIENNE, et SAINT VINCENT DE PAUL, ancien pensionnaire de Notre Dame de Marceille dit-on, chanoine trésorier de la collégiale d’ECOUIS[22] de 1615 à

1645, vicaire

général de l’abbaye Saint-Ouen de Rouen de 1643 à 1653 et sympathisant de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice de

Jean-Jacques Olier.

Th. Garnier Remerciements particuliers à : A-M Lecordier Mis à jour le 15.11.09 [1] David Téniers,

par Léon Bocquet, Ed. Nilsson, Paris, 1924. [2] Op. Cit, p.99. [3] Peint pour Paul

Fréart de Chanteloup,

H.98xL.74cm, le Louvre. [4] Du diadème. [5] La Main de la

Gloire était une main coupée et desséchée provenant d'un pendu. Son nom dérive

de mandaglore, qui dérive lui-même de mandragore. Cet

article faisait partie des artefacts de la magie noire. Elle avait la propriété

d'éclairer dans l'obscurité uniquement celui qui la portait. La Main de la

Gloire était très prisée chez les cambrioleurs, car on lui prêtait des pouvoirs

hypnotiques. La tradition affirme que si le pouce de la Main ne s'allumait pas,

c'est que l'une des personnes visées par le sort dénoncerait le voleur! [6] Histoire de la

ville des Andelis et de ses dépendances, Brossard de Ruville, Les Andelys, Delcroix,

1863-1864, vol.2 [7]Op. Cit, p.430 et

Nicolas Poussin, 1594-1665, Léon Coutil,

1924, p.54. [8] Lettres

historiques et critiques sur l’Italie, Charles de Brosse, Paris, An VII, T.2,

p.310. [9] Op. Cit, de Ruville, p.426 et 427. [10] Lettre à M.

Castellan, décembre 1813, Seroux d’Agincourt, Archives de l’art français T.1, 1852, p.145. [10b] Bulletin de la Société Poussin n°1, Poussin et son temps, collectif, juin 1947. Lettre à consuler dans le FANUM II. [10c] Archives de l'art français, T.1, A. de Montaiglon, 1852, p.20. [11] Histoire abrégée de la Franc-Maçonnerie,

Robert Freke Gould, J. Lebègue,

Bruxelles, 1910. [12] Archives

départementales de l’Eure. [13] Nicolas Poussin, par Jacques Thuillier, Ed Flammarion, 1994. [14] Op.Cit, Brossard de Ruville, vol.2, p.426 et 427. [15] Dossier Rennes Le Château N°5 p.20, André

Douzet, Société Perillos, 2003. [16] Saint Vincent de Paul en Normandie, Extrait

d’un mémoire lu au congrès des Sociétés Savantes, à la Sorbonne en 1889, Imp.

E. Vauclin, 1890. [17] Famille possédant la baronnie d’Arques et

le moulin de Pontils où le célèbre tombeau fut édifié vers 1902. [18] T.1 - 1708, p.17. [19] Nicolas Poussin, 1594-1665,. L. Coutil, 1924, p.6. [20] Correspondant honoraire du ministère de

l’instruction publique et de la Commission des monuments historiques, président

d’honneur de la Société préhistorique française, lauréat de l’Académie des

Inscriptions et Belles Lettres en

1924. [21] Notice de 2 pages : Les dernières

oeuvres de N. Poussin au Musée des Andelys, L. Coutil, sans date. Consuler le document dans le FANUM II. |

Le chercheur

un peu curieux découvrira, dans ce sanctuaire, une statue de SAINT VINCENT DE

PAUL. Le saint homme aurait séjourné en ce lieu vers 1605. Y aurait-il encore

corrélation ?

Le chercheur

un peu curieux découvrira, dans ce sanctuaire, une statue de SAINT VINCENT DE

PAUL. Le saint homme aurait séjourné en ce lieu vers 1605. Y aurait-il encore

corrélation ?