L’emprisonnement du fantomatique Nicolas Poulain, dans la forteresse de

Gisors en Normandie, a toujours suscité des interrogations. Les légendes sur

ses véritables origines ont souvent pris le pas sur la réalité. La vérité,

cachée dans les rayonnages poussiéreux des bibliothèques où l'on retrouve la trace des Templiers, ressurgit

aujourd’hui, encore plus stupéfiante que la légende. Nicolas Poulain, l’agent trouble Où

son aventure commence, ne peut se terminer qu’au fond d’un cachot humide et

malodorant du château de Gisors. Le prisonnier de la tour, Nicolas Poulain (ou

Poullain) est toujours resté une énigme. Son image mythique a engendré toutes

les hypothèses. Qui était-il ? D’où venait-il ? Les thèses, des plus

folles aux plus scabreuses, courent encore de nos jours. Du Gardien

mystérieux des trésors enfouis dans les souterrains de Gisors, attendant le

retour de sa promise, à l’amant de Blanche d’Evreux en passant par le délire du

conquérant américain, rien ne nous a été épargné. Il

faut reconnaître que les élucubrations ravageuses tournant autour de ce

mystérieux prisonnier ont vu le jour après la publication en 1962 du livre de

Gérard de Sède, Les Templiers sont parmi

nous. Pour cela, le passé obscur du château de Gisors et de la ville est

complètement trafiqué depuis des dizaines d’années, tant par les guides du

château que par les historiens contemporains, ou prétendus tels. L’objectif est

clair: supprimer toutes traces de l’Ordre Templier à Gisors afin de refréner l’ardeur

des chercheurs de trésor, quelle que fût la nature de son contenu. Certains

vont même jusqu’à émettre des réserves quant à la présence templière dans ces

murs[1],

aussi courte fût-elle. D’autres, pourfendeurs des fantasmes populaires, ayant

une rhétorique bien huilée, mettent en avant la théorie d’un chanoine Tonnelier[2],

renommant le prisonnier de la tour Nicolas Poulain en Elie de Beaumont fuyant

la terre de France pour courir l’Amérique[3].

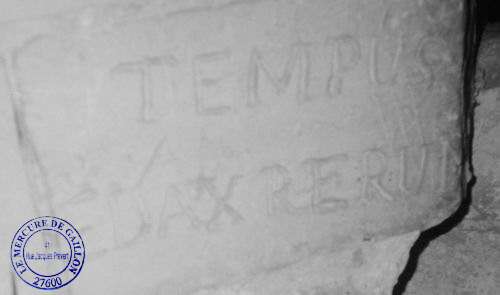

L’abstraction de l’inscription - Ô mater dei, memento mei, POVLAIN -,

gravée sur les murs de la geôle, réduit à néant cette imposture. Plus

sérieusement, N. R. Potin de la Mairie[4] et P.

F. D. Hersan[5] prétendaient que le nom

gravé de Nicolas Poulain désignait le lieutenant prévôt d'Ile de France, qui

dénonça un complot, de la faction dite des

Seize, ourdi en 1587 contre

Henri III. Les Guise, pour se venger, le firent enfermer à Gisors.

Chateaubriand, quant à lui, reprend cette thèse dans son Analyse raisonnée de l’Histoire de France[6]. Il ajoute que ce

N. Poulain était le fils naturel du cardinal Charles de Bourbon (*), fondateur de

la Chartreuse de Bourbon-lèz-Gaillon, couloir de la Demeure Mystérieuse

gaillonnaise exhumé des entrailles de l’Histoire de France secrète par Patrick

Ferté[7]. Les

deux initiales N et P retrouvées parmi les graffitis ornant les murs du cachot

de Gisors sont autant de preuves supplémentaires accréditant cette version. Autour des graffitis Nicolas

Poulain, le fils, fut jeté en prison à Gisors pour traîtrise. Il en ressortit

quelques années plus tard, nous dit-on. Ensuite, nous perdons sa trace. Pour

comprendre les mécanismes plantardesques, sources de G. de Sède, qui fit de N.

Poulain une chimère noyée dans un flot d’âneries, il suffit de reprendre leur

source bibliographique principale : Voyages

pittoresques et romantiques dans l’ancienne France, La Normandie Vol. II

(et non Vol. III comme le mentionnent de multiples reprises littéraires) de

Taylor, Nodier et de Cailleux. C’est dans ce fort volume (in-folio), qu’une

grande partie de la légende du Prieuré de Sion (asbl fondée en 1956) fut puisée

et construite : de la coupure de l’Orme, qui n’en est pas moins une

histoire vraie, de l’un des trois auteurs Charles Nodier devenu Grand Maître du

PdS, enfin de toute la dialectique entourant le sieur Poulain et ses graffitis.

Nous retrouverons également, dans le volume II, l’histoire de Gaillon ainsi

qu’une multitude de gravures sur lesquelles pose sans complexe C. Nodier. Nicolas

Poulain, fils naturel de Charles de Bourbon-Vendôme reste néanmoins l’auteur

d’une partie des inscriptions principales du cachot de Gisors, écrites entre

1526 et 1590, selon les auteurs les plus sérieux. Il serait d’une grande

stupidité de penser qu’il fut le seul détenu de la geôle normande.

Afin

de rectifier quelques conjectures controuvées nous devons citer certains

d’entre eux, graveurs à leurs heures perdues. Les bas-reliefs, en effet, ne

paraissent pas avoir été exécutés tous de la même main. Ainsi, la présence à

Gisors de Wolfgang de Polheim (ou Polham), homme de confiance ou amant de Marguerite de

Bourgogne enfermé sur ordre de Louis XI, suivant l’hypothèse de M. Blangis, est

possible. P. Hersan[8] nommait Simon de Macy

comme possible Templier incarcéré à Gisors en 1314. En réalité, il n’en est

rien. Même si de vrais Templiers, et nous y viendrons, furent enfermés dans les

cachots de Gisors, Simon de Macy, dit Cordelier, n’était pas Templier. Il fut condamné

comme simple prisonnier politique[9]. Il

sortit rapidement de prison puisque nous le voyons mentionné en 1318 dans le

cartulaire de Notre-Dame de Paris[10]. Une

charte lui concède l’autorité d’acquérir fiefs et autres biens. Il y est nommé

en tant que simple chevalier vivant encore en 1336. Quant

à la captivité de Templiers à Gisors, dès 1309, les documents ne manquent pas. Pendant

le procès des Templiers, le 7 août 1309, une commission se réunit à Paris. Elle

envoya des messages à travers tout le royaume mandant tous ceux qui voulaient

défendre l’Ordre. Le 27 du même mois, Ponsard de Gisi, précepteur de Payens,

comparut devant les commissaires et leur déclara avoir été torturé notamment

par les ennemis des Templiers, Flexian de Béziers, prieur de Montfaucon, et le

moine Guillaume Robert, alors qu’il était emprisonné à Gisors[11].

Nous présentons ci-dessous un extrait tiré de l’ouvrage de M. Raynouard[12] :

La

venue à Gisors de deux enquêteurs ecclésiastiques prouve la réclusion de

quelques Templiers à Gisors avant 1314, comme dans d’autres citadelles du

royaume. Des chevaliers du Temple, dont Ponsard de Gisi, étaient incarcérés

dans celle de Gisors en 1309. Les Templiers de la commanderie de Bourgoult à

Harquency, près des Andelys, furent de ceux là également. Guillaume

de Gisors, assigné au maintien des biens de l’Ordre par Philippe le Bel et

Clément V fut interpellé le 23 juin 1310 par Jean de Parville, huissier

d’armes, député à la garde des Templiers. Il informa le seigneur de Gisors

qu’il avait commis, depuis le 1er jour du mois, Pierre Provencel à

la garde de neuf Templiers étant précédemment sous celle de Robert Verson à

Gisors. Ses gages étaient de trois sols parisis par jour pour lui et douze

deniers parisis octroyés à un valet pour le service des neufs Templiers[13]. Nous

avons encore un témoignage complet et irrécusable, celui de Geoffroy paris, écrivain contemporain de l’Ordre

martyr. Sa « Chronique métrique », écrite en vers et vieux français,

s’étend depuis l’an 1300 jusqu’au mois d’août 1316. Elle est sans aucun doute

le monument littéraire le plus curieux et le plus digne de foi mis à notre

disposition sur les premières années du XIVe siècle. Geoffroy paris ne parle pas par ouï dire. Témoin

oculaire du supplice du Grand Maître, il décrit dans les détails la détention

de Jacques de Molay au château de Gisors peu de temps avant son départ pour

Paris[14] en

mars 1314. -

Vers 6033 à 6044 - Au sujet des Templiers Tantos com ce fu accordé Le grand mestre a esté mandé Qui tenoit prison à Gisors En ce temps ; lors en fu mis hors : Si fu à Paris amenez Cil estoit sages et senez, Je di au mains du sens du monde Et moult tenoit son ordre à monde. Mes quant ot assez sermonné, En la fin fut-il condamné, Et fu jugié qu’il feust ars. Un

tel événement fait désordre quand on veut abolir le mythe Templier dans ce site

éminemment symbolique. Malheureusement, ils en seront pour leurs frais, car les

informations les plus récentes recueillies mettent à mal les théories

négationnistes les plus rébarbatives. Jacques

de Molay ou ses frères auront-il pu graver quelques messages codés sur les murs

de sa cellule comme ils le firent à Chinon ? En vérité nous n’en savons

rien. Quoi qu’il en soit, certains graffitis sont à mettre à l’actif d’un des prisonniers de la tour, Nicolas Poulain, lieutenant général d’Isle de France.

Il

ressort du distique latin, une connotation maternelle sans équivoque. Bien

qu’inattaquable, nul besoin d’utiliser l’anagramme formée par G. de Sède

« Amo Demeter enim timeo » – J’aime Déméter et je la crains

– pour juger que nous avons en face de nous une analogie à une déesse-mère,

la Matrice : Déméter grecque, Isis égyptienne ou Cybèle romaine,

puis gauloise. Leur représentation primitive et leur culte font tous référence

à une pierre noire ; une pierre météorique. Par syncrétisme entre les

religions païennes et chrétiennes, le culte des vierges noires, soutenu par saint

Bernard, prit forme. Et de l’image de Cybèle jouant du tambourin, coiffée d’une

tour ou d’une étoile à sept branches, assise sur son chariot de pierre rouge

à quatre roues (une rhéda) tiré par deux lions, surgit l’indicible et

angoissant portrait de Rennes-le-Château : Terribilis est locus iste !

Un pont entre deux rives Mais

ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain et remettons-le dans son berceau. En

modifiant le nom de Poulain en Pontani, Taylor, Nodier et de Cailleux n’ont pas

commis d’erreur. Parmi ces trois personnages, nous savons que Nodier a été membre

de sociétés secrètes du XIXe siècle. C’est un secret de

polichinelle, suffisamment grossier pour en faire un grand-maître du plantureux

Prieuré de Sion (asbl fondée en

1956). Cadet de Gassicourt assurait qu’il était l’un des principaux membres des

Philadelphes. Appartenance mise en évidence dans "l'Histoire des Sociétés Secrètes de l'Armée"[16].

Forts

de leurs appuis obscurs, Nodier et ses co-auteurs pouvaient connaître la vie

dissolue du cardinal de Bourbon. Ainsi ils marquèrent une piste à suivre, tout

en la voilant : celle de Nicolas Poulain, son fils. Cela

mérite quelques explications pour suivre ce raisonnement. Pontani, en latin[17],

désigne les mendiants vivant sur le Pont Sublicius à Rome, un pont en

bois disparu de nos jours. Le Pont Sublicius, situé non loin du Pont Aemilius,

était le plus ancien pont de la ville reliant le Forum Boarium à la rive droite

du Tibre. Il tire son étymologie du mot sublicae qui signifie : poutres,

pilotis. Il marquait la limite entre la navigation maritime et la

navigation fluviale. On attribue sa construction au roi Ancus Marcius. Emporté

à plusieurs reprises par les eaux, il fut toujours reconstruit en bois. Les

arches étaient en bois pour des raisons religieuses. À Rome, les pontifes, dont

le nombre ne dépassait pas cinq, étaient chargés de l'entretien de ce pont

sacré. Pontife provient du latin pontifex – qui fait le pont entre les dieux

et les hommes – ; c’est le rôle d’un prêtre-roi tel que Charles

de Bourbon-Vendôme aurait pu l’être en quelque sorte. Le Grand Pontife

(Pontifex Maximus) portait le titre le plus élevé de la religion romaine. Il

établissait le calendrier des jours fastes (jours ouvrables) et néfastes (jours

fériés) ; il présidait aussi au culte national des dieux capitolins. Il

est donc parfaitement concevable que les trois auteurs aient vu symboliquement,

entre ciel et terre, un mendiant (Pontani) en la personne de N. Poulain, fils

naturel de Charles de Bourbon, le Grand Pontife. Le graffiti IV

pourrait-il être une évocation du prêtre-roi tenant dans ses bras son enfant,

s’il ne faisait aussi allusion à une descendance de Jésus et

Marie-Madeleine ? Entre les deux cas, il y a une étroite coïncidence et

une référence certaine au roi perdu. Mais la parabole est ici insuffisante pour

faire de N. Poulain un fils de roi, fût-il sans couronne. Observez bien la gravure

du prisonnier dans son cachot, publiée par le joyeux trio. On y voit non

seulement la sentence latine erronée « Ô mater dei, miserere mei,

Pontani », mais aussi, juste au-dessus, une fleur de lys… royale et de

Bourbon ! Charles X = x²

On

a tant glosé, vociféré sur l’origine de ce Nicolas Poulain, qu’il convient une

fois pour toutes de mettre les choses au clair. A

la fin du XVIème siècle, la France eut un roi dont le règne fut

éphémère, c’était Charles Ier de Bourbon, appelé Charles X pour les

besoins de la couronne. Oncle et parrain d’Henri IV et cousin germain de

François de Lorraine, il était né en 1523. Abbé de Jumièges, St Wandrille, de

Châalis[18],

évêque de Carcassonne, cardinal, archevêque de Rouen de 1552 à 1590, légat du

pape en Avignon de 1565 à 1590, c’est lui qui avait béni le mariage de

Marguerite de Valois et d’Henri IV à la veille de la Saint-Barthélemy. À la

mort du duc d’Alençon, dernier frère d’Henri III, il fut reconnu par la Ligue

et Philippe II d’Espagne comme héritier présomptif de la couronne de France. En

1588, Henri III le désigne comme son plus proche parent. Après le meurtre de ce

dernier, Charles de Bourbon-Vendôme fut proclamé roi par les Ligueurs au

château de Gaillon, dans la Maison Blanche du Lydieu[19], le

2 août 1589. Une

anecdote peu connue révèle que Charles de Bourbon, futur prêtre-roi, eut une

liaison avec une femme dont on ignore tout. De cette union interdite naquit un

fils, à Saint-Denis, vers 1560. Un fils d’archevêque, cela fait mauvais genre, bien

qu’il ne fût pas le premier dans ce cas. Outre Chateaubriand, Gérard de Nerval

affirme lui aussi qu’il eut un fils naturel appelé Poullain[20]. Nous

présentons donc ici un élément de preuve irréfutable, car authentique et

historique, à propos de ces allégations. Cette preuve date de 1725, année de sa

publication. Elle apparaît dans les sources généalogiques les plus connues, et

pourtant personne à ce jour n’a songé à la mentionner. Elle fut publiée par le

père Anselme de Sainte Marie dans son Histoire

Généalogique de la Maison de France, où il dit très objectivement :

A

l’instar de son fils, agent double emprisonné à Gisors, ami ou ennemi on ne

sait trop, Charles X n’eut guère plus de chance. Il fut arrêté à Blois le 23

décembre 1589 et placé en résidence surveillée, tandis qu’on assassinait les

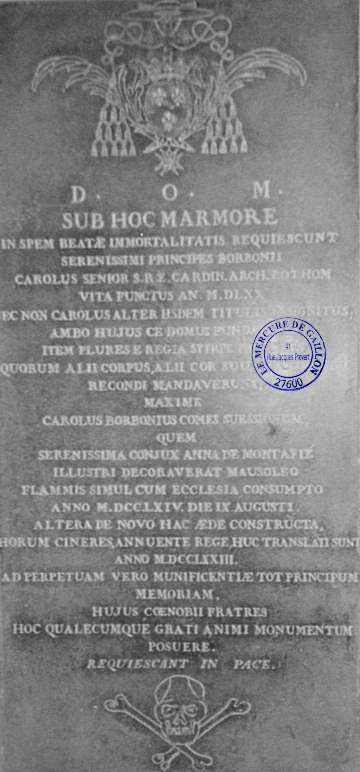

Guise[22]. Il

mourut prisonnier à Fontenay-le-Comte le 9 mai 1590 et fut enterré en la

Chartreuse de Bourbon-lèz-Gaillon qu’il avait fait ériger de son vivant. Son

tombeau fut ravagé par l’incendie de 1764. Ses cendres, avec celles d’autres

princes et princesses de Bourbon, furent transférées dans un tombeau de la

nouvelle Chartreuse reconstruite au même endroit. L’abbaye ayant été détruite

pendant la Révolution, le marbre tumulaire, reflet d’une haute initiation (tête

de mort et tibias entrecroisés), fut placé dans l’église Saint Georges

d’Aubevoye. Thierry Garnier Dernière

mise à Jour : 20.05.2009 Remerciements particuliers à : A-M Lecordier [1] Le château médiéval de Gisors, Jean Louis

Magnier, Ed. Bertout, 1999. [2] P.M.Tonnelier a tenté de démontrer en 1971,

dans la revue Archéologia n°43, que le prisonnier de Gisors s'appelait Elie de

Beaumont – malheureux époux de Catherine de Basian. Hélas, cela n’explique en

rien le nom gravé « Poulain » et les initiales N.P. [3] Gisors dans l'histoire, Jean Paul Besse,

Ed. L'âge d'homme, 1998. [4] Lettres sur Gisors adressées à M. De Laitre

Préfet de l'Eure, par Nicolas René Potin de La Mairie, 1848. [5] Histoire de la

ville de Gisors, P. F. D. Hersan, 1858. [6] Analyse raisonnée de l'Histoire de France,

François-René de Chateaubriand, reproduction de l'éd. de Paris : Garnier,

1861. Voir aussi : Les Archives curieuses de l'Histoire de France, depuis

Louis XI jusqu'à Louis XVIII, ou Collection de pièces rares et

intéressantes..., de Louis Lafaist, Beauvais, 1836. [7] Arsène Lupin

Supérieur Inconnu, P. Ferté, Ed. Trédaniel, 1999. [8] Op.cit. [9] Mémoires de la

société historique et archéologique de l’arrondissement de Pontoise, 1935. [10] Cartulaire de

l’église de Notre-Dame de Paris, doc. XVII, 31 juil.1336. [11] Procès des

Templiers, par Jules Michelet, Imp. Royale, 1841. [12] Monuments

historiques relatifs à la condamnation des chevaliers du Temple, par François

Juste Marie Raynouard, Imp A. Egron, Paris, 1813. [13] Bibliothèque Gaignières - 714, n°58. Extrait

pris à la Chambre des comptes parmi les recueils de pièces justificatives

relatifs aux Templiers. Cf. Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque

Impériale, T.I, par L. Delisle, 1868. [14] Chronique

métrique de Geoffroy (ou Godefroy) de Paris, par Jean Alexandre Buchon, Lib.

Verdière, Paris, 1827, p.217. A partir du vers 6063, p.219, Geoffroy de Paris

relate la prophétie contre les rois de France déclamée par Jacques de Molay sur

le bûcher. [15] Les

Métamorphoses d’Ovide, XV, 234. [16] Galerie

historique des contemporains ou nouvelles galerie, par Pierre Louis Pascal de

Jullian, T.7, 1822, p.297 et Histoire des Sociétés Secrètes de l'Armée, imp. A. Egron, Paris, 1815, p. [17] Dictionnaire

latin/français, Fr. Noël, Paris, 1820. [18] Oeuvres / Gérard de Nerval, textes établis,

par Henri Lemaitre, Reproduction de l'éd. de Paris : Garnier, 1986, Angélique ;

Châalis était une plaque tournante de l’Illuminisme Français aux XVe

et XVIe siècles. [19] Comptes de

dépenses pour le château de Gaillon, A. Deville, imp. Nationale, 1850. [20] Op. Cit. [21] Histoire généalogique et chronologique de

la maison royale de France, des pairs, grands officiers de la couronne et de la

maison du roy et des anciens barons du royaume, Tome I, 1725, par le P.

Anselme. [22] Réduit aux expédients, Henri III organise

l'élimination des Guise (1588). Décapitée, la Ligue tourne au fanatisme

révolutionnaire : la Faculté de Théologie délie tout serment de fidélité

au roi et un conseil, dit "des Seize", étend son gouvernement sur le

royaume. En 1589, le dernier roi Valois, Henri III, est assassiné. Rassemblés

par un Guise, le duc de Mayenne, qui est devenu lieutenant du royaume, les

états généraux de Paris sont le théâtre des intrigues de l'Espagne qui espère

placer son candidat sur le trône. |

« Fils naturel du Cardinal de

Bourbon : N. POULLAIN à qui le Roi Henri IV, le qualifiant de Sieur

Poullain, fils naturel de feu M. le Cardinal de Bourbon son oncle, ordonna une

somme de mille écus dont sa Majesté lui avait fait don, pour lui être payée par

Balthazar Gobelin, Trésorier de l'Epargne (extrait de l'original du Conseil du

Roi, tenu pour les finances à Paris le 16 mars 1595) »

« Fils naturel du Cardinal de

Bourbon : N. POULLAIN à qui le Roi Henri IV, le qualifiant de Sieur

Poullain, fils naturel de feu M. le Cardinal de Bourbon son oncle, ordonna une

somme de mille écus dont sa Majesté lui avait fait don, pour lui être payée par

Balthazar Gobelin, Trésorier de l'Epargne (extrait de l'original du Conseil du

Roi, tenu pour les finances à Paris le 16 mars 1595) »