|

|

Des cultes et des églises de Gaillon |

De l’antiquité des cultes

Les premières sociétés gauloises civilisées de la contrée

gaillonnaise sont issues des

peuplades implantées dès la préhistoire

entre la Seine et la rivière d’Eure, dans le pays de Madrie, bordée

au nord par le Vexin et au sud par le pays de Chartres. Selon les anciens géographes, la Madrie servait de frontière septentrionale au

pays des Carnutes (Chartres) et n’était pas moins consacrée que la forêt du

même nom[1].

Les

habitants de la région se lancèrent dans l'érection d'énormes blocs de pierre,

les mégalithes[2] : menhirs et dolmens

auxquels ils vouèrent l’adoration que l’on connaît. Les druides étaient les

ministres du culte chez les Gaulois. Ils se composaient de deux classes :

les Saronides se consacrant à l’éducation de la jeunesse et les Bardes,

leurs poètes. L’appellation de druide vient du mot grec signifiant chêne, arbre

le plus sacré entre tous. Ils avaient d’ailleurs coutume de se réunir au milieu

des forêts et sur les bords des fleuves qui étaient leurs temples et où ils

invoquaient dieux et déesses jusqu’à l’avènement du christianisme et même au-delà. La résistance des

idolâtres était en effet forte dans le pagus Madriacensis où les

croyances dans les mystères de la Nature étaient restées ancrées bien plus

profondément que les mystères du Dieu unique.

|

Temple gallo-romain de Saint-Aubin-sur-Gaillon en 1911 |

Il

ne faut pas s’imaginer que les croyances d’un peuple ont disparu des cœurs du

jour au lendemain, surtout chez les peuples gaulois. Elles se sont transmises

religieusement de génération en génération pendant des siècles. Malgré leurs

efforts, le polythéisme romain puis le christianisme ne purent détruire

totalement l’ancien culte druidique. Les dieux de l’occupant romain avaient été

forcés de cohabiter avec les dieux gaulois. En 1911 des archéologues ont

découvert les vestiges d’un fanum ou temple gallo-romain sur les coteaux

proches de Saint-Aubin surplombant Gaillon. Pour le christianisme, cet état de fait perdurera au moins jusqu’au début du

XIVe siècle dans quelques zones du pays. Comme nous l’avons vu, cela

parait avoir posé de sérieux problèmes dans d’autres régions de France, à

l’exemple du château de Barbarie dans le Nivernais où l’on assista à un pogrom

causant la destruction de la citadelle.

Des

scories de l’ancien culte païen subsistent encore aujourd’hui n’occupant le

rang que de simples superstitions. Il n’est pas rare de voir sur nos tables de

nouvel an ou sur nos portes d’entrée, quelques branches de gui, une sorte de

porte-bonheur pour l’année nouvelle. Dans l’antiquité, cueilli au moyen d’une

serpe d’or et béni par les druides sous le cri de "a gui l’an

neuf ", clamé en Vraie Langue Celtique, il était un talisman

apportant protection contre les maladies et les enchantements.

Pour

faire "passer la pilule" aux derniers païens les plus endurcis, les

croyances gauloises furent assimilées à la nouvelle religion. Parmi d’autres, le

culte de Cybèle, représentée sous la forme d’une pierre noire, fut ainsi

syncrétiquement lié à celui des Vierges Noires de la même manière que le culte

d’Isis l’avait été auparavant. Le culte des Vierges Noires fut introduit dans

tout le pays par Bernard de Clervaux, rédacteur de la règle de l’Ordre du

Temple, ayant été lui-même élevé dans le druidisme. Ajouté à cela dès la fin du

IVe siècle, les paganis, paysans de l'époque romaine, en révolte

contre l'empire romain, viendront grossir les rangs de la nouvelle religion

catholique.

Les

premiers chrétiens de la future Normandie, comme partout ailleurs, furent persécutés.

Saint Mauxe et saint Vénérand subirent leur martyre à Acquigny

(Eure). Le site de leur exécution est encore chargé de tout un tas de superstitions

s’amalgamant au culte païen. Le siècle suivant verra le baptême et le sacre de

Clovis, mettant fin officiellement aux cultes romain et celtique (druidique)

sur tout le territoire. Les monastères, les abbayes puis les églises fleurirent

un peu partout.

La maison des Mères

Le

culte de Cybèle parait s’être développé dans ce secteur, à Gaillon. Ses prêtres

étaient appelés Gallis (ou Galls). Vous aurez immédiatement fait

le rapprochement entre la curieuse étymologie celtique du nom de Gaillon, Gay

Home - Gail Home[3]

- la Demeure Joyeuse et le mot Gallis, nom désignant les prêtres de

Cybèle Gaillon serait alors la Maison des Galles, la Demeure

Mystérieuse des prêtres de Cybèle.

Pour

étayer nos affirmations nous présentons trois monuments marquant chacun leur

époque. Le premier est le dolmen d’Aubevoye, monument situé dans le cimetière

accolé à l’église Saint-Georges, deuxième monument bâti au XVIe

siècle, où il passe complètement inaperçu. Saint Georges est le symbolique

tueur de dragon exprimant la suprématie du christianisme sur le paganisme. En

matière d’alchimie, on y voit bien d’autres choses. Ces symboles sont encore

très nets. Le saint sauroctone était aussi le protecteur de la chapelle du

château de Gaillon. Le troisième et dernier est la statue d’une Vierge Noire,

élevée vers 1880, à quelques mètres de là dans les bois. Ces trois témoins ne

peuvent renier le caractère d’un champ sacré situé en contrebas du château de

Gaillon.

|

Dolmen de l'église St-Georges d'Aubevoye |

Il

est fort dommage que personne n’ait eu l’idée de faire un historique précis de

ce dolmen qui n’est nullement une sépulture. Par ces temps de renouveau

celtique on a trop souvent tendance à confondre dolmen, table de pierre

sacrificatoire[4], et allée couverte,

tombeau le plus souvent collectif, afin de gommer les aspects barbares du culte

druidique : les sacrifices humains. Léon Coutil[5] esquissa

brièvement l’aspect rustique du monument et il n’a jamais trouvé la moindre

trace de squelettes comme on en trouve dans les tumulus ou allées couvertes. Il

l’a décrit comme une table de pierre supportée

par deux monolithes d’aspect frustre. C’est à sa demande que le curé du village

a fait déplacer ce trilithe[6] en

1895 plus prés de l’église car il créait une gêne dans l’entrée du cimetière. Il semble avoir subi quelques

dégradations lors de son déménagement; un de ses socles n’est pas d’origine. Il

est d’une taille modeste mais atteste bien de la localisation d’un sanctuaire

païen, conformément à ce qui vient d’être dit plus haut.

Les

traditions cultuelles de ces prêtres de Cybèle sont identiques à celles des

égyptiens dans la tradition d’Isis. L’adepte devait, auparavant, en passer par la

lecture du livre de Thot, écrit tout en hiéroglyphes et en nombres, il était

conduit à l’Initiation d’Isis et pouvait ainsi voir la déesse face à face. Thot, dieu de la sagesse,

de l’écriture, des arts occultes et des sciences, se servait de son livre pour

communiquer aux hommes ses messages de sagesse.

Le Livre de Thot permettait de voir le soleil face à face[7]. Les galles, à la différence des prêtre

d’Isis, devaient s’émasculer, faisant d’eux des

êtres androgynes, afin d’atteindre une sorte de

prescience suprême. Voir le soleil face à face signifiait dans le

langage des initiés que cet enseignement était l’intégralité de la Tradition

solaire donnée aux hommes. Considéré comme maudit par certains, cet enseignement

permettait à l’homme de se hisser au rang des dieux. Le livre contenait des

connaissances immenses, aussi était-il secrètement et jalousement conservé par

les prêtres du haut clergé égyptien. Les 22 arcanes majeurs du jeu de Tarot en

sont des nos jours la meilleure expression.

Les traces hiéroglyphiques

relevées par Alexandre Lenoir dans les boiseries de la Chapelle Haute du

château de Gaillon et l’iconographie relative au livre de Thot que nous avons

établie en décortiquant les gravures de ses stalles dans notre ouvrage[8]

démontrent la ténacité du culte païen à travers les âges dans le pays de Madrie,

la Maison des Mères. Ténacité et vitalité du culte auxquelles certains

archevêques de Rouen ne furent sans doute pas étrangers.

Les Eglises et Chapelles

L'église Saint-Antoine

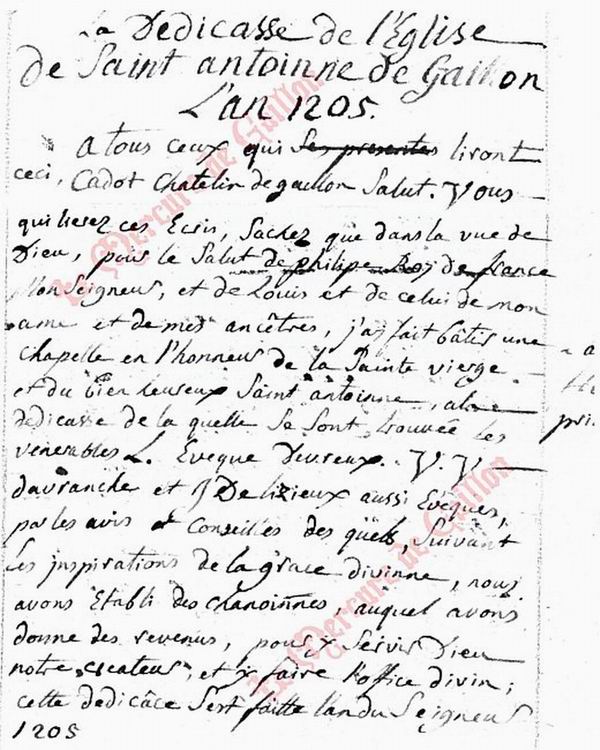

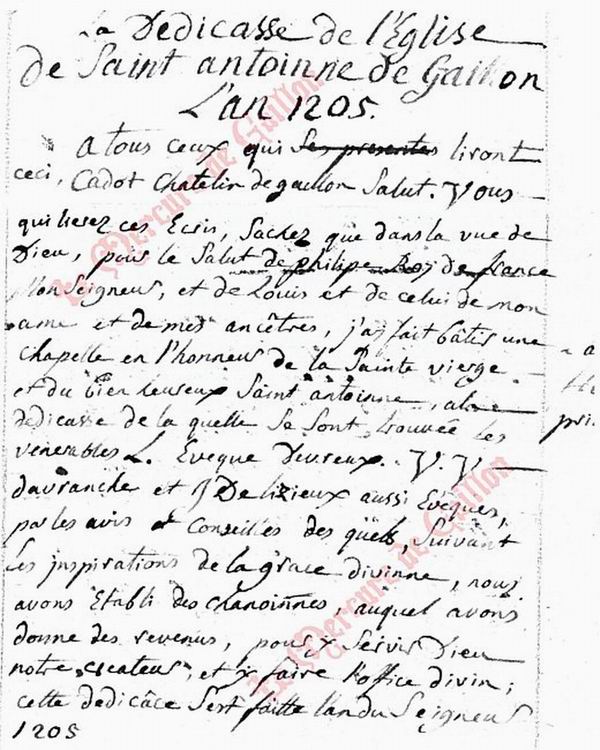

L'église

de Gaillon est bâtie sur l'emplacement de l'ancienne église Saint-Antoine

construite par Cadoc en 1205, au pied du château, sur une petite place en

bordure de la route de Paris à Rouen. Cette première église fut dédicacée en

présence des évêques d'Evreux Luc, d'Avranches Guillaume Toloom et de Lisieux Jourdain

du Houmet, fils de Guillaume connétable de Normandie. Ce dernier rallia Simon

de Montfort dans la croisade albigeoise[9].

|

|---|

En

1208, l'église Saint-Antoine était desservie par un collège de chanoines

auxquels Gilbert d'Auteuil donnait une maison en pierre, des terres, des bois

et cent sols parisis de rente perpétuelle. Cadoc paya cent livres parisis cette

libéralité. La collégiale est encore citée dans une lettre[10] de

l’évêque d’Evreux en avril 1232, établie à Gisors (Acte ci-contre en latin)

En

1605, sous les auspices de Mgr François de Joyeuse la première cure appelée

Notre-Dame fut créée à Gaillon. Jusqu'à cette date, messes et sacrements

étaient assurés par les curés de Saint-Aubin, paroisse mère de Gaillon. En

1739, un arrêt de la cour du parlement de Rouen supprima le chapitre de

Gaillon.

Au

début du XVIIIe siècle, les bâtiments étaient en très mauvais état;

les murs s'effritaient et le pavage se disloquait. Après un début

d'effondrement, les lieux furent abandonnés en 1768. Cette première église

collégiale du XIIIe siècle fut complètement rasée[11] en

1772. La destruction intervint lors de la dissolution de l'ordre hospitalier

des Antonins.

L'église

se composait d'une nef flanquée de deux bas-côtés. Dans l’un d’eux, une

chapelle avait été fondée à la dévotion de saint Gilles. La nef était prolongée

à l'est par une sacristie et à l'ouest par la tour du clocher. Le choeur, voûté

d'arêtes, comportait cinq hautes fenêtres. Entre la nef et le collatéral, une

porte voûtée en arc brisé, encadrée par deux colonnes, s'ouvrait dans une haute

arcature pleine.

La

communication avec la tour du clocher se faisait par une porte sans décor. A

l'extérieur de puissants contreforts renforçaient la façade. Le portail

d'entrée en arc brisé était surmonté par deux arcatures aveugles et une baie de

même style. Le clocher était percé d'une petite porte, de quatre baies ogivales

au premier niveau et de deux autres ouvertures au second étage. L'appartenance

de ce monument au XIIIe siècle n'est contredite par aucun élément

des structures, mais une dénomination de son style en gothique ou roman serait imprudente.

Les détails styliques importants manquent trop pour en faire une évaluation

correcte.

|

Aucune

crypte n’a jamais été découverte sous l’église, ce qui est assez rare pour un

édifice de cette importance construit au début du XIIIe siècle par

le seigneur en place. Autrefois le cimetière jouxtait l'église. Il fut déplacé

quelque temps avant la destruction de 1772.

Les

chanoines composant la collégiale de Cadoc étaient, selon les premières

investigations, des Antonins. Plusieurs indices le laissent supposer, notamment

la toile de maître intitulée "les adieux de saint Antoine à saint

Paul". Il s'agit ici de saint Antoine dit l'Ermite ou encore

l'Egyptien et de saint Paul l'Ermite. Autres indices d'importance… ou hasardeux

? L'œil du lecteur averti, observera sur une carte de la série bleue qu'une

parcelle de terrain située à quelques centaines de mètres en face de l'église

est dénommée "l'Egypte". Il remarquera également que les poutres

soutenant la charpente de la nef donnent une configuration de TAU (lettre grec

- T -) inversée; Le TAU symbole de l'ordre des antonins. L'appartenance des

chanoines est confirmée dans l'acte dédicatoire de 1205 dont voici le texte

extrait d’un manuscrit anonyme du XVIIIe déposé aux Archives

Départementales de l’Eure.

Copie (XVIIIe s) de l'acte dédicatoire

de l'Eglise Saint-Antoine de Gaillon

fondée par L. Cadoc en 1205

La congrégation des Hospitaliers de Saint-Antoine,

reconnue comme ordre religieux en 1218, s’est instituée beaucoup plus tôt à

partir d’un hôpital ouvert à Saint-Didier-de-la-Mothe (Dauphiné). La fondation,

approuvée au concile de Clermont par Urbain II (1095), en avait été

décidée en reconnaissance pour une guérison du mal des ardents, obtenue par les reliques de Saint-Antoine. L’ordre devait compter 369 hôpitaux à la fin du XVe

siècle. Les Antonins, précurseurs de

la médecine douce, étaient des adeptes de l’alchimie. Les initiés leur

donnaient le nom de souffleur[12].

Rejoignant

le syncrétisme religieux évoqué plus haut, les connaissances des Antonins

s’étalaient de la médecine à l’alchimie, jusqu’à celle des énergies

cosmo-telluriques. Elles étaient appelées veines

du dragon[13]. Ces flux, toujours

existants, constituent un réseau planétaire invisible, canalisé dans

l’antiquité par les Egyptiens puis par les Celtes, utilisé au Moyen-Âge par les

Compagnons bâtisseurs dans le plus grand secret à des fins sacrées et

soigneusement occultées par les autorités ecclésiastiques de l’époque. Le

CHÂTEAU DE GAILLON (médiéval ou Renaissance) et la CHARTREUSE de Bourbon-Lèz-Gaillon

furent bâtis sous l’inspiration de ces lignes de forces associées à la

Géométrie Sacrée.

L'église Saint-Ouen

La

nouvelle église construite vers 1773, fut placée sous le vocable de Saint-Ouen.

A la Révolution, elle était fermée au culte ; elle servait de maison du peuple,

de temple de la raison; elle ne fut rendue au culte qu'après la Terreur en

1795.

C'est

une petite église pour une commune qui s'accroît chaque jour. Elle est

construite en pierre de taille de grand appareil et constituée surtout par la

massive tour carrée du clocher et couronnée par un enroulement architectural

très à la mode aux XVIIe et XVIIIe siècles. A

l'intérieur, dans le chœur, deux statues en terre cuite, le Christ (ci-contre à

droite) et Saint-Paul, provenant du château et attribuées à Jean Juste de Tours,

milieu du XVIe siècle. De chaque côté de l'autel deux statues en

bois du XVIIe : Sainte-Scholastique

et Saint-Benoit, l'autel en marbre blanc surmonté du tabernacle et de trois

angelots de toute beauté du XVIIIe siècle proviennent de la Chartreuse

de Bourbon-lèz-Gaillon (voir photo plus loin).

A la poutre de gloire figurait un

Christ en bois sculpté de la même époque. On le voyait encore en 1894. Jusqu’à

présent on pensait qu’il s’agissait du Christ actuel. Or il n’en est rien. Nous

en avons retrouvé la trace dans un compte rendu d’excursion paru dans le Bulletin

de la Société d'Etudes Diverses de Louviers. La surprise fut de taille car

non seulement nous apprenons ici que ce Christ en croix provenait de la

Chartreuse de Bourbon-lèz-Gaillon, mais aussi qu'il était d'inspiration

Janséniste, avec les bras surélevés vers le ciel, en "V" très marqué.

Ceci nous montre que le Christ classique placé au fond du choeur de nos jours n'est pas celui d'origine.

Voici les propos rapportés dans ce Bulletin : "M. le Doyen nous

fait remarquer le Christ de grandes proportions, se trouvant au transept et qui

provient de la Chartreuse... [...] .En face la chaire (ndlr: disparue), il est juste de

remarquer un Christ en ivoire, les bras élevés vers le ciel, selon le mode

Janséniste".[14] Ceci

est une nouvelle preuve de l’imprégnation du Jansénisme au monastère des

Chartreux de Gaillon[15]. Quelques détails supplémentaires

compléteront, provisoirement, la description de la nouvelle église remaniée à de nombreuses reprises. Nos excursionnistes Léxoviens

remarqueront encore : " un Pietas

de la fin du XVIe siècle et, en dernier lieu, un tableau relégué

dans un bas côté de l'église, paraissant représenter la scène de la

Réconciliation de l'enfant prodigue. Ce tableau nous intéresse par la façon

dont sont traités les personnages et qui rappelle celle employée par Jean

Nicolle". Le monument du XVIe siècle existe encore mais le

tableau semble avoir disparu, comme le Christ Janséniste en ivoire et d’autres

œuvres de prix.

Une

remarquable peinture sur toile XVIIIe "Les adieux de saint

Antoine à saint Paul", et non "les adieux de saint Pierre à saint

Paul", est située sous la tour au niveau de la tribune des orgues à côte

d'un splendide vitrail (actuellement déposé pour expertise et restauration) de

François Décorchemont "le Christ en croix, la Sainte Vierge et saint

Jean" datant de la première moitié du XXe siècle (env 1930).

Tout ceci fait partie des objets classés. Nous verrons plus loin la chapelle

Saint-Georges du Château. Ce

mobilier a été remanié il y a environ 50 ans. L'intérieur de l'église actuelle

a subi aussi ce que nous pourrions qualifier de nouveaux outrages et n'a plus

rien à voir avec son état d'origine. Les boiseries ornant le cœur ont disparu,

la peinture décrite précédemment était située au-dessus du maître autel. Des

zones d'ombres subsistent au sujet des toiles de maître. Nous avons tenté de dénouer

"ce sac d'embrouilles", sans résultat. Nous savons toutefois qu'une

de ces oeuvres "les adieux de St Pierre à St Paul" de l'école de

Jouvenet aurait disparu[16]... pas

pour tout le monde... Elle est exposée dans la cathédrale Saint-Ouen de Rouen

et comme le hasard ne vient jamais seul on pourra l'admirer dans la

chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul où a été inhumé Mgr de Bonnechose.

On peut lire dans un inventaire révolutionnaire de 1791 que l'église de Gaillon hérita aussi de l'horloge de la Chartreuse et d'un lutrin en cuivre en forme d'Aigle. Tous ce mobiler à disparu. L'horloge actuelle date des années 1930 et le lutrin de cuivre s'est envolé... par la force de l'aigle ? Vas savoir !

|

Pièces justificatives, bibliographie et notes

Documents du dossier

Téléchargement |

Thierry Garnier

Mis à jour le 06.08.08: cf. Bulletin de la Société d'Etudes Diverses de Louviers, 1894/1895.

Remerciements particuliers à : A-M Lecordier

[1] Antiquités

gauloises et gallo-romaines de l'arrondissement de Mantes, par Armand Cassan,

lib. A. Refay, 1835, p.10.

[2] Gravier de Gargantua et Tombeau dit de St

Ethbin à Port-Mort, Dolmen dans le cimetières d’Aubevoye en sont les seuls

vestiges dans notre région.

[3] Mémoires des

deux cités, T.I, Gaillon Historique, Th. Garnier, M2G Editions, 2004.

[4] Histoire

littéraire de la France avant le XIIe siècle, T.1, par Jean-Jacques

Ampère, éd. Hachette, Leipzig, 1839, p.39.

[5] Inventaire des menhirs et dolmens de

France, L. Coutil, 1897.

[6] Op.cit,

p.61.

[7] Cf, Titre des chapitres 4 de «L’Aiguille Creuse» et 9 de «Dorothée danseuse de corde».

[8] Mémoires des

deux cités, T.II, Gaillon Mystique, Th. Garnier, M2G Editions, 2005/2007.

[9] Histoire de

Lisieux T.1, de L. du Bois, éd. Durand, Lisieux, 1845, p.395.

[10] Cartulaire normand de Philippe Auguste, par L. Delisle, Soc.

des Antiquaires de Normandie, 1882, n°393.

[11] Carte

archéologique de Gaillon, P. Caldéroni, 1994.

[12] Ce surnom a

été donné arbitrairement aux faux alchimistes.

[13] Les Veines du Dragon, par G. Tarade, Ed. Robert Laffont, 1989.

[14] Bulletin de la

Société d'Etudes Diverses de Louviers, T.2, 1895, p.20.

[15] Voyez notre

enquête sur la Chartreuse dans Mémoires des Deux Cités T.II.

[16] Nouvelles de l'Eure N°93/1984, Gaillon et son canton, p.11.