La légende du Prieuré de Sion est bien sympathique, mais

il faut remettre de « l 'Ordre » dans son événementiel et ses actes

de fondation. De fait, nous devons rendre compte de ses actions plus ou moins

dissimulées, pour ne pas dire occultes en cours. Par le croisement

d’informations provenant de diverses sources certifiées authentiques, j’ai pu

mettre en évidence le rôle joué par la branche espagnole du Prieuré de Sion

dans la vente des archives d’Hautpoul chez Drouot en 2009. Ou si ce n’est le

Prieuré lui-même ce ne peut qu’être un ou plusieurs de ses membres dissidents.

Lumière

sur le Prieuré de Sion De nouveaux éclaircissements quant à son

antiquité chaotique créée de toute pièce en 1956 ont été apportés par la même

occasion. Tous les documents provenant de l’Ordre sont des montages réalisés pour

partie sur des copies de chartes de l’Ordre du Saint-Sépulcre. Ce dernier étant

le véritable Ordre de Sion. Alors qu’en France, Louis vii avait institué l’archiconfrérie du

Mont Sion au prieuré de Saint-Samson d’Orléans, on entend réellement parler du

véritable Ordre du Mont Sion en Terre Sainte au début du xiiie siècle. Sa fondation

est à mettre à l’actif de saint François d’Assise (1182-1226). On tient pour certain qu’il

avait déjà fondé une petite maison (un moustier) tenue par des frères

franciscains à Jérusalem, à l’endroit du mont Sion où se trouvait le cénacle[1]. En 1230, le

pape Grégoire ix adressa une

bulle aux patriarches de Jérusalem et d’Antioche par laquelle il leur

recommandait spécialement les frères mineurs afin qu’ils puissent construire

leurs monastères librement. Mais depuis les temps forts anciens ils vaquaient

au ministère du culte dans les quatre principaux lieux : Nazareth, Bethléem,

le cénacle et le saint-sepulcre. Puis en 1342, robert le Sage, de la maison d’anjou, roi de Naples, obtint du sultan

de Syrie, l’autorisation de placer les religieux - ad vitam

aeternam - dans l’église du Saint-Sépulcre. Sa femme sanche, reine de Sicile, ordonna la

construction d’un autre lieu sur le mont

sion avec l’intention d’y maintenir douze frères de l’Ordre de

Saint-François[2]. Ces détails

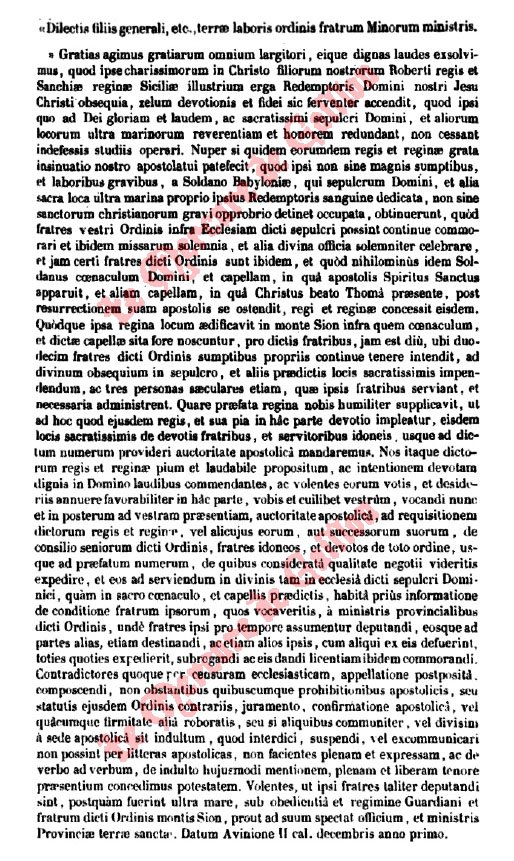

précieux sont consignés dans la bulle « Gratia agimus », donnée en

Avignon le 11 décembre 1342 par Clément vi[3]. Dans cet acte il est expressément

indiqué : «... Et notre volonté est que les

religieux qui recevront une pareille destination restent soumis, après qu’ils

auront passé la mer, au régime dudit ordre

du mont sion et à

l’autorité du gardien et du ministère provincial de la terre sainte, suivant

leurs attributions ». Les religieux du mont de Sion appartenaient comme

ceux du mont des Oliviers à l’Ordre du Saint-Sépulcre[4]. Voilà les Franciscains, appelés également cordeliers, établis à perpétuité dans l’église du Saint-Sépulcre, et autres sanctuaires grâce aux libéralités de Sanche et de Robert, sous le titre d’ordre du mont sion [ci-contre]. Les quatre piliers du Prieuré

Les documents produits ici font partie d’un dossier

monumental, constitué de fonds d’archives, provenant de diverses

sources, et que nous avons nous-mêmes consultés. Tous ces écrits sont

facilement vérifiables. Depuis quelques temps nous

avons reçu le soutien de nombreuses personnes. Elles nous ont contactés car

elles ont à cœur de défendre la mémoire de l’Ordre et de comprendre la

véritable société secrète dissimulée derrière le Prieuré de Sion. Toutes nos investigations

dans les divers dossiers de cette affaire, de Gisors à Rennes-le-Château, se

recoupent. Elles nous ont guidés curieusement dans la même direction, un peu

comme l’etoile du berger et c’est

peu de le dire. Vous l’aurez remarqué, nous

ne basons pas nos affirmations sur des certitudes intangibles marquées de faits

d’ombres, de trompes l’œil ou de cotes géométriques mal taillées. Nous avons entre les mains un faisceau de

preuves concrètes. En compulsant cette masse de documents, l’analyse révèle une

décalcomanie parfaite des événements historiques, évoqués plus haut, sur la

constitution du Prieuré de Sion de 1956. La

pseudo antiquité de cette association se résume donc à la combinaison d’au

moins quatre Ordres chevaleresques et religieux authentiques : l’Ordre de

l’Étoile fondé en 1022 par le roi Robert ii,

l’archiconfrérie du Mont Sion fondée par Louis vii en 1152 au prieuré de Saint-Samson d’Orléans, l’Ordre de

Saint-Lazare institué en 1154 au château de Boigny par ce même Louis vii et un Ordre de chevalerie

ecclésiastique du Languedoc que nous avons déjà évoqué.

Ce dernier détient une facette la plus authentique du Prieuré de Sion implanté

dans le Razès dès le XVIIe siècle. L’Ordre

des Chevaliers Teutoniques semble prendre part quelque peu marginale à cette

vaste mascarade : il fut institué en 1191 sous l’appellation d’Ordre de

Notre-Dame de Sion[5]. Une pincée d’initiation

maçonnique chrétienne et Rose-Croix parachèvera la « Kabale », création

romantique de 1956. En se hasardant à capter l’œuvre de Paul Le Cour, fondateur

de la revue Atlantis et héritier spirituel du baron Alexis de Sarachaga, le Prieuré de Sion n’essayait-il pas d’avoir la

main mise sur les ruines encore fumantes de la Société de Fastes Eucharistiques

de Paray-le-Monial, autrement dit le Hiéron du Val d’Or dont Bérenger Saunière fut le mandataire occulte à

Rennes-le-Château ?

Transmettre et savoir Des

personnalités, les plus illustres de leur temps, ont été ajoutées à la liste de

ce méli-mélo. Choisis avec prudence pour leur appartenance à des ordres de

chevalerie légitimes, des sociétés secrètes ou leur connaissance des mondes

occultes, ces personnages sont devenus les Grands Maîtres fictifs d’un Ordre

secret fantoche s’accaparant du même coup une certaine aura maçonnique[6]. Toutefois,

la notice biographique de ces soi-disant Grands Maîtres parue dans

« l’Enigme Sacrée » au début des années 80 a une valeur historique

incontestable. Mise à part la filiation de la maison de Gisors et de

Saint-Clair qui est fausse et les quelques faits invérifiables, on ne peut nier

les recherches de Lincoln et de ses deux acolytes. Tous ces pseudo Grands

Maîtres ont fait partie d’ordres de chevalerie connus, de la franc-maçonnerie

ou encore des Rose-Croix de J.V. Andréa. Beaucoup étaient alchimistes et

occultistes reconnus en tant que tels. Ceci

constitue la trame du scénario du Prieuré de Sion né en 1956. Derrière cette

façade de « continuateur » d’un « ordre antique et

mystique » se révèle la véritable histoire d’un ordre de chevalerie

ecclésiastique évoluant dans le Razès à partir des années 1620, totalement ignoré

de ces fondateurs modernes. J’ai remis au jour un manuscrit méconnu prouvant

indéniablement l’existence de cet Ordre religieux et militaire secret dans

lequel est impliquée toute la noblesse du Razès de l’époque, notamment les

familles d’Hautpoul, de Montesquieu, seigneurs de Bugarach etc., et plus largement

celle du Languedoc jusqu’en Gévaudan probablement à l’origine d’un « Pacte

des Loups », nous projetant au-delà du réel. Passeport

pour Béthanie Tentons,

maintenant, de découvrir pourquoi le sieur Plantard choisit ce titre de

« Prieuré de Sion ». Où ses fondateurs voulaient-ils en venir en le

baptisant de la sorte ? Car il existe deux véritables prieurés de Sion. Le

premier, c’est en Belgique justement, terre d’adoption de Ph. de Chérisey[7], que

nous l’avons découvert. Les traces[8] de ce

monastère existent toujours et tenez-vous bien, il est également appelé couvent

de Béthanie, du nom même de la

villa bâtie par l’abbé Saunière. Rappelons

au lecteur, selon les documents apocryphes parus dans les Dossiers secrets

Lobineau, qu’en 1481 une maison du Prieuré de Sion dite Béth-Anie (sic) aurait

existé à Rennes-le-Château. Elle était considérée comme une arche appelée kyria complétant les vingt-sept commanderies du Prieuré de

Sion. Certains de ces éléments se retrouvent encore dans le « Commentaire Ancien »,

additif au dossier « Liber Tobiae » (cf. vente Drouot 2009). Le

Nouveau Testament nous renseigne sur la nature de cette kyria[9]. Elle

était une correspondante de Jean l’évangéliste, mais les opinions varient

beaucoup sur son compte. D’autres la nomment electa[10] qui,

d’après Clément d’Alexandrie, était une femme distinguée de Babylone ou d’Éphèse.

Quelques-uns veulent qu’Electa ne soit pas un nom propre, mais une appellation

honorifique de la personne anonyme à laquelle s’adressait Jean. Une version

moins répandue dit que ce mot désignait symboliquement quelque Église d’Asie. Dans

le contexte de notre recherche, il nous paraît impossible de dissocier electa de la cité d’Alet-les-Bains : electa est

l’ancien nom latin de la station thermale des Corbières. Alet est aussi la première charge

ecclésiastique de l’abbé Saunière. Le véritable Prieuré de Sion (ou de Béthanie) dont nous connaissons

maintenant l’existence en Belgique était situé en Flandre à proximité de

Vilvoorde[11]. D’autres sources le

localisent près de Malines[12]. C’était un monastère, abritant une communauté

de Bénédictins, construit sur le tombeau de saint Rombaut, ermite étranger,

peut-être un Scot[13]

décédé vers la fin du viiie

siècle. Il devient une dépendance de l’Église de Liège au commencement du xe siècle. Les moines furent

remplacés par des clercs au cours de cette période.

Il se peut, malgré tout, qu’il y ait confusion entre le Prieuré de Sion

(ou de Béthanie) de Vilvoorde et le couvent de Béthanie de Malines. Dans la

Revue monastique et liturgique de 1929 on remarque une mention au Prieuré de

Sion de Vilvoorde et à son supérieur Dom Raphaël Molitor également à la tête de

l’abbaye Saint-Joseph en Westphalie[14]. Le

Prieuré de Sion de Vilvoorde était encore en activité en 1929. On remarquera encore la lettrine ou symbole templier,

reprise par le Prieuré [ci-dessous]. Le symbole est

extrait d’un manuscrit original du xiie siècle de la bibliothèque de Bruges

concernant la Règle de l'Ordre du Temple[15],

commanderie de Baelst (banlieue de Bruges), bailliage de Flandres-Bruges en

Flandre orientale. Au-delà

des mines de Sion Du

prieuré belge jusqu’à Electa en passant par notre Ordre de Chevalerie secret, c’est

vous dire que tout n’est pas inexact dans les falsifications Plantard-Chérisey.

Nous avons plutôt affaire à une altération ou à un maquillage d’une

Connaissance secrète savamment orchestrée, une manipulation de masse. Le second prieuré de Sion a

été élevé en France en Loire-Atlantique[16]. On

le situe près de Redon. Il s’agit du prieuré de Sion-les-Mines. Cette commune

fut dénommée Sion jusqu'en 1920. Le prieuré fut fondé vers 1156 par les

seigneurs de Sion. Dans le bulletin de la Société archéologique de Nantes et de

Loire-Inférieure il est dit : « Auffroy de Sion, fut aussi un

grand bienfaiteur des moines de son temps. Dès 1226, lui et Louise, sa femme,

fondèrent dans leur forêt de Domenesche le prieuré de Brillangault, en faveur

de l'abbaye de la Roë. Puis Auffroy donna une maison et une vigne aux religieux

du prieuré de Sion fondé par ses ancêtres, avant 1115, pour l'abbaye de

Marmoutier ». Or, nous avons aujourd’hui

la preuve rattachant l’abbaye de Marmoutier, près de Tours, à la famille de Gisors

dans une charte de 1066 émanant du cartulaire de l’abbaye Saint-Martin de

Pontoise en faveur de cette abbaye de Marmoutier. Cet acte confirme le lien de

parenté de Hugues, père de Thibaud-Payen, seigneur de Gisors. Ces informations ne

pouvaient échapper aux appétits féroces de Pierre Plantard qui habita longtemps

Sion-les-Mines. Le choix du nom de son association était donc tout trouvé. Qu’il

soit de Belgique ou de France, voire d’Espagne, P. Plantard et Ph. de Chérisey

apportèrent finalement chacun leur pierre à l’édifice. Tout en ignorant

l’existence de l’Ordre de Chevalerie en Languedoc – l’Ordre des Chevaliers

de Sainte Marie-Madeleine – Les fondateurs du Prieuré de Sion moderne concédèrent

à leur société secrète une filiation antique fictive, mais néanmoins réaliste

dans la continuité du Hiéron du Val d’Or et Alpha Galates. Ce Prieuré-là

n’allait pas tarder à tomber dans le giron des services secrets américains, au grand dam de Pierre Plantard.

[1] Histoire de la Terre Sainte, traduit par L. Poillon, par Matias Rodriguez Sobrino, 1857, p.13. [2] Histoire des rivalités et du protectorat des églises chrétiennes d’Orient, par Stanislas Marie César Famin, éd. Firmin Didot, 1853, p.178. [3] Pierre Roger de Beaufort, ex-archevêque de Rouen. [4] Au Roi, Très-humbles et très-respectueuses représentations des chevaliers, voyageurs et confrères de dévotion du Saint-Sépulcre de Jérusalem, par Me Perin, Ballard & fils, 1776, p.9. [5] Op. cit. Encyclopédie méthodique, T.VI, p.600 et suivantes. [6] Cf. Gisors ou La Chronique Vulcaine, Arcana Codex Livre III, Th. Garnier [7] La famille est

originaire de Lorraine. [8] Messager des

sciences historiques de Belgique, collectif, 1880. Cf. Revue historique, T.14,

1880, p.218-219. [9] Cf. le Nouveau

Testament, second épître de Jean : Du nom d’une femme choisie par Dieu

engendrant Vérité et Amour. [10] Saint Paul et

Sénèque, recherches sur les rapports du philosophe avec l’apôtre, T.I, par

Amédée Fleury, éd. Librairie Philosophique de Ladrange, Paris, 1853, p.171. [11] Ons geestelijk

erf, de Ruusbroec-Vereniging, Universitaire Faculteiten St.-Ignatius, Belgium,

1927, p.330. [12] Le peintre et

l’arpenteur, images de Bruxelles et de l’ancien duché de Brabant, de Véronique

Van de Kerckhof, Helena Bussers, Véronique Bücken, 2000, p.120. [13] Peuple de

l’ancienne Écosse. [14] Revue

liturgique et monastique, numéro spécial publié à l'occasion du XIVe

centenaire de la fondation du Mont-Cassin, collectif, Ed. De l’abbaye de

Maredsous, 1929, p.97. [15]Atlas du Mystère RTL édition 1985 et catalogue, méthodique, descriptif et analytique des manuscrits de la bibliothèque de Bruges, par J. Laude, 1859, p.117. [16] Bulletin de la

Société archéologique de Nantes et de Loire-Inférieure, 1899, p.138. |