|

|

Pierres Miraculeuses La Géométrie Sacrée du château de Gaillon |

L’écrin Bleu

En

cette fin de XVe siècle, l’Europe, la

France en particulier, aspire à de nouveaux horizons. Il n'est pas

vain ni prétentieux de dire que Gaillon fut, dès le début du XVIe siècle, le premier foyer du style

Renaissance en France car c'est la vérité. Même si peu de gens le savent, et ne

s'intéressent qu'aux maçonneries du Val de Loire, nous pouvons le lire

en toutes lettres dans diverses grandes encyclopédies:

« Le paysage artistique français

resta tout au long du siècle très lié au gothique flamboyant. Toutefois, le Val

de Loire et la Normandie devinrent les premiers centres de diffusion du nouveau

style. Le pavillon d'entrée du château

de Gaillon, dans l'Eure, dont la construction s'acheva en 1510, constitue le

premier exemple d'une architecture entièrement représentative du phénomène.

Agrémenté de jardins à l'italienne et orné de sculptures provenant

d'outre-monts, le bâtiment fut commandé par le cardinal Georges d'Amboise,

archevêque de Rouen et vice-roi de Lombardie. Le roi François Ier construisit peu après ses premiers palais

Renaissance: Blois, Chambord (dont le plan est parfois attribué à Léonard de

Vinci) et Chenonceaux. Le grand escalier de Blois,

achevé en 1524, démontre que les architectes avaient alors assimilé les

principes théoriques de la Renaissance[1]».

Mais

qui pourrait reprocher à nos concitoyens cette méconnaissance du site? Depuis

1789, tout semble avoir été fait pour que Gaillon sombre dans l'oubli. Mis à

part les quelques ouvrages publiés par des historiens régionaux, dans lesquels

nous avons puisé pour écrire ces pages, rien n'a été réalisé à l'échelon

national. Il ne suffisait pas de le détruire dans ses fondements, il fallait

aussi le faire dans la mémoire collective.

La barque qui coule

Que

reste-t-il aujourd’hui de cette splendeur passée? En vérité, pas grand chose. Les deux sourires de cette femme

radieuse et mélancolique ne sont plus qu’un vague souvenir esquissé

en bordure d’un cabochon d’émeraude.

Pour

le lecteur qui a l'envie de connaître, pour l’ami ou l'amoureux des arts et de

l'Histoire avec un grand H, nous

allons tenter de restituer avec le plus grand soin, comme l'a fait Mr A.

Deville dans son ouvrage de 1850, une image la plus fidèle possible de cette Dame blonde, fille aînée de la

Renaissance en Normandie. Nous nous bornerons à

décrire l'aspect architectural des bâtiments tels qu'ils apparaissaient au XVIe

siècle. Suivez le guide!

L'ensemble

de l'édifice est orienté plein Sud, affectant la forme d'un pentagone

irrégulier. Dans les rares parties ayant survécu, le pavillon d'entrée

fortement éprouvé pendant la révolution a retrouvé un semblant de vitalité

depuis 1976.

Le

pavillon d'Estouteville construit au milieu du XVe

siècle constitue en majorité l'aile ouest avec sa tour octogonale située dans

la cour. Vers l'Orient une belle galerie dite «du Val» longe les bâtiments qui

rejoignent au Nord la maison et le pavillon dit «Delorme», nom du maître maçon,

au propre comme au figuré[2],

ayant construit l'ouvrage. Une Architecture Sacrée Avant

de passer à la visite guidée des différents bâtiments, nous aimerions

entretenir le lecteur de certains traits architecturaux fondamentaux que

maniaient et maîtrisaient nos ancêtres. La

géométrie dite sacrée est de celles-là. Certains savants, de Pythagore à Adolph Zeising[3],

avaient compris que l'univers a été créé par ce qui est appelé « l'Esprit

Pur », en suivant certains modèles géométriques simples : rectangle,

triangle, pentagone. Tous

les édifices considérés comme sacrés ont été érigés selon les plans des Maîtres

d'oeuvre, et construits pour durer selon des mesures et des proportions sacrées centrées sur l'Harmonie, avec

le matériau le plus durable, le plus malléable et le plus expressif qui soit : la pierre[4]. Ces

monuments ont été construits selon des règles strictes, où le hasard n'avait

aucune place. Cette technique était manipulée avec Grand Art en vue d'un

projet au service d'un Idéal associant métaphysique et vision du Monde

où l’expression des rapports de l'Homme avec la Nature, ce qui l’entoure,

rejoint son Créateur et le guide vers le Chemin Doré. Les

lignes harmonieuses du Château de Gaillon ne sont donc pas le fruit du hasard

ou dues au coup d'œil juste. Elles naissent nécessairement de la Divine

Proportion[5], horizontale et verticale,

pour créer un volume dont les vibrations transcenderont le Corps et l’Esprit.

L'orientation, les proportions, la destination finale, dans tous les sens du

terme, du château témoignent d'un savoir-faire extraordinaire. La

planche jointe ci-dessus illustre la Géométrie Sacrée définissant la Section

Dorée ou autrement dit, l’application du Nombre d’or[6]

pratiquée avec science par Jean Juste de Tour, Fra Giocondo

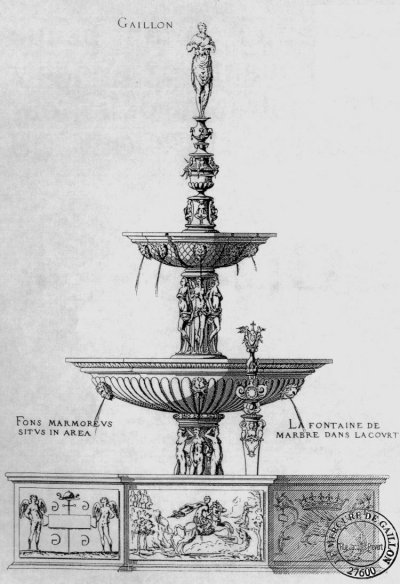

et les autres architectes ayant oeuvré à Gaillon. La

Section Dorée, située au niveau de l’aile nord du château, sera résolue

à partir de la cour d’honneur dont la fontaine monumentale, gravée de 4 G

inversés en était symboliquement le Centre Gravité. De toute évidence,

il découlera de cet exercice de Géométrie Sacrée un pentagramme, une

étoile à cinq branche Il

en résulte une approche nouvelle faisant de ce Château Renaissance un « Nouveau

Temple » plus qu’un Palais de plaisance archiépiscopal. Pendant des

milliers d'années, l’interprétation de la science par le sacré a été transmise

parmi des initiés au sein de sociétés secrètes. Mais ceci fera l’objet du

second volume. Des plans sur la comète En

1954, Elisabeth Chirol, auteur de l’ouvrage « Le

château de Gaillon, un premier foyer de la Renaissance en Normandie »[7], publiait dans le Bulletin

monumental[8] une étude

comparative sur un plan présumé du château de Gaillon retrouvé aux archives

départementales de la Vienne par M. René Crozet. Après

une analyse mathématique du document, elle en avait déduit qu’il n’y avait

aucune équivoque à son sujet. La superposition des deux plans (définitif et

présomptif) ne laissait planer aucun doute.

Il s’agissait bien d’un projet pour le château de Gaillon réalisé entre

1500 et 1502 (ou 1504) en Italie. Cependant, elle ne put découvrir le nom de

l’architecte, auteur du fameux plan. Avec

force de détails, elle nous persuade de la justesse de ses propos. Le plan

aurait été fait sous l’autorité de Georges d’Amboise, vice-roi du Milanais,

pendant la campagne d’Italie du roi Louis XII. Selon

elle, le cardinal abandonna le projet car les audaces du plan avaient effrayé

les maçons locaux. Notre

étude du nouveau modèle démontre qu’ils avaient de quoi être terrifiés car il

ne respecte en rien les spécificités de l’Architecture Sacrée. Aucun

point de symétrie n’est ordonné selon la Divine Proportion. Quelle que

soit la forme géométrique utilisée pour tenter de définir la Section Dorée,

les tracés sont anéantis par un de centre gravité excentrique. Carré,

pentagone, triangle, rectangle, toutes formes ne désarment pas contre

l’ascendance cosmique de leur destinée. Le superstitieux aidant, nous concevons

mieux à présent les raisons du renoncement des maçons du XVIe siècle. Car dès le Moyen-Âge, le château de

Gaillon fut un terrain propice pour les guildes de bâtisseurs et leur vocation

initiatique profonde. Deux tours sur un échiquier Alors,

faut-il voir dans la construction médiévale du Castel Gallioni

une quelconque influence occulte ou d’occultistes ? Ce qui vient d’être

exposé le prouve indéniablement. La suite tout autant !... Dans

le Château de Gaillon médiéval les tours du pont-levis, Job et Baudet, orientées

vers le Midi, rappellent étrangement Joachim[9] et Boaz, les

deux colonnes situées à l’entrée du Temple de Salomon soumises à

la vigilance de maître jacques. Joachim

et Boaz furent reprises

dans les rites et symboles franc-maçonniques (J - B) du XVIIIe

siècle. On

ne connaît pas vraiment la date de la construction des deux tours

gaillonnaises. On peut juste l’estimer vers 1262, époque où le château passa

entre les mains d’ Eudes Rigaud, archevêque de Rouen. Ainsi la référence

biblique au livre de Job nous remet en mémoire le verset 11.-12 où il est dit

en substance que l’homme doit apprendre pour ne pas rester dans l’ignorance tel

un onagre[10] ayant la tête creuse. Sans

sauter du coq à l’âne et sans déraper car il n’y a pas qu’un âne qui s’appelle

Martin, les tours du château médiéval de Gaillon, Job et Baudet,

marquent l’affiliation d’une confrérie d’initiés : les tanneurs,

que nous retrouveront bientôt à Gisors[11], ayant pour

patron saint Martin. C’est ici l’Ordre

connu sous le nom de martiniste. Le

terme « martiniste » est un peu fourre-tout. Il a englobé des

groupements assez divers, mais ayant tous en commun une notion particulière de

la spiritualité chrétienne. Selon la rumeur, Bérenger Saunière aurait été membre d’une Loge martiniste

lyonnaise. Il n’y a malheureusement rien pour le prouver. Louis Claude de

Saint-Martin fut l’un des pères, sinon le père, fondateur de la doctrine

martiniste. Disciple de Martinez de Pasqualy, il

recruta vite des membres dans de nombreux pays au XVIIIe

siècle. Ainsi le voit-on tendre ses filets dans la région gaillonnaise : « J’ai

revu, dit-il, depuis Mr de Pontcarré à Rouen et chez

M. d’Etteville près de GAILLON, où je fut bien fâché de ne

pouvoir rester que trois jours, parce que j’avais l’espoir d’y défricher

utilement quelque terrain. »[12] Saint-Martin ne fut pas le seul occultiste à

s’intéresser à la région. Un demi siècle plus tôt, le 18 mars 1697, la société

de la ROSE+CROIX, semble t’il, tenait séance à Gaillon. Nous parlons ici

de la Société fondée en Allemagne par Johan Valentin Andréa au XVIIe siècle et non du prétendu organe occulte

qui aurait vu le jour à Gisors en 1188, ni du grade maçonnique du même nom créé

par les loges au XVIIIe siècle. C’est une

lettre de l’abbé Nicaise[13],

en réponse à une demande de recherche sur des documents historiques émanant du

« frère très zélé » Leibnitz[14],

qui en fait foi. Nous publions un extrait manuscrit de la lettre nous ayant été

communiqué. Outre la documentation sur le concile de Bâle, les

motivations de Leibnitz restent assez floues quant à

la nature ses recherches historiques. Dans cette correspondance, on trouve

également une mention concernant une étrange médaille dite de Zénodore.

Les dernières informations recueillies sur celle-ci nous laissent dubitatif car

il s’agirait d’un talisman alchimique... L’histoire de Gaillon demeure donc la partie de l’énigme

la plus méconnue. Ajoutons qu’en 1404, l’archevêque Louis d’Harcourt fit placer

une statue de saint Michel[15]

entre les deux tours. Les textes maçonniques datant de l’époque des compagnons

bâtisseurs disaient que Dieu fut le premier maçon (le grand architecte)

puisqu’il créa la lumière (que la lumière soit : fiat lux, la devise de Georges d’Amboise puis de Gaillon) et qu’il nomma

l’Archange saint Michel grand maître de la première Loge[16].

Le tableau ou plutôt le tablier maçonnique

serait incomplet si nous omettions de mentionner les multiples sièges de l’Échiquier de Normandie au sein du

château de Gaillon. L’Échiquier était une cour de

justice itinérante dont l’origine est confuse ; elle proviendrait des pays

germaniques. Elle fut réformée par Georges d’Amboise. Des colonnes J

et B du temple de Salomon, de la

représentation de saint Michel ou de l’échiquier, nous découvrons dans le

château Gaillon, dès la fin du XIIIe

siècle, les symboles des fraternités maçonniques organisées en 1717. Extrait de « Mémoires

des deux cités T. I et T.II, Gaillon Historique et

Mystique » et mise à jour . © Thierry Garnier – M2G éditions, 2004/2005-2007

Cette nouvelle édition est illustrée d'une centaine de photos et documents, dont 40 INEDITS, 4 cartes et 1 tableau chronologique (en N&B à la différence de la première édition numérotée parue en novembre 2005). Vous y découvrirez les 11 preuves rattachant la Normandie aux énigmes du Languedoc et révélant ainsi des aspects ignorés de l'affaire de

Rennes-le-Château. Gravures, peintures, monnaies anciennes, documents généalogiques et boiseries sont ici dévoilées et disséquées, vous invitant au voyage en Terre

Inconnue.

[1] Encyclopédie Encarta 98. [2] F.°.M, un des

thèmes traités dans le second volume. [3] Adolf Zeising

(1810-1876), docteur en philosophie et professeur à Leipzig puis Munich, parle

de "section d'or" (der goldene Schnitt) et s'y intéresse non plus à propos de géométrie

mais en ce qui concerne l'esthétique et l'architecture. Il cherche ce rapport,

et le trouve (on trouve facilement ce qu'on cherche) dans beaucoup de monuments

classiques. C'est lui qui introduit le côté mythique et mystique du nombre

d'or. [4] Aperçus sur la géométrie sacrée, Pierre Marçais et

Denise Rey, éd. G.uy Tredaniel,

1998. [5] Cf : Fra Luca Pacioli, un moine professeur de mathématiques qui a

écrit De divina proportione

("La divine proportion") vers 1498. [6] Ce Nombre d’or est égal à 1,618. On le désigne par la lettre grecque «phi» en hommage au sculpteur grec Phidias (490 -

430 avant J.C) qui décora le Parthénon à Athènes.

C'est Théodore Cook qui introduisit cette notation en 1914. [7] Le Château de

Gaillon par Elisabeth Chirol, Ed Picard, 1952. [8] Bulletin

monumental 1958 n°3, Orléans, chez M. Pillaut. [9] Jakin ou Jaqin en hébreux. [10] Âne sauvage. [11] Voir le pilier des tanneurs dans l’Église Saint-Gervais et Saint-Protais de

Gisors. [12] Saint-Martin,

le philosophe inconnu, par Jacques Matter, éd Didier

& Cie, 1862, p.80. [13] Fragments

Philosophiques, T.II, par Victor Cousin, lib. Ladrange, Paris,

p.277. [14] Gottfried Wilhelm von Liebnitz

(1646-1716), bibliothécaire, mathématicien et philosophe allemand. Agé de 20

ans, il se fait Rose+Croix en 1666. [15] L'Archange saint

Michel par ses qualités de Messager remplaça rapidement Mercure - Thot Hermès. [16] Synonyme respectivement de Tubal-Caïn et d’Hiram, la Franc-maçonnerie oubliée, R. Ambelain.

Cliquez sur la photo pour visionner la vidéo

De la

franc-maçonnerie à l’alchimie, nous n’avons pas beaucoup le temps de souffler et le dragon a encore des

secrets à confesser.

Seconde Edition de "Mémoires des deux cités, T2 - Gaillon mystique"

La face cachée de l'histoire de Gaillon, qui vous sera contée ici, va vous révéler des évènements que nul n'a su découvrir et dont certains ne voulaient entendre parler.

A Gaillon comme ailleurs, quand les pierres parlent on les fait disparaître. Mais les murs ont des oreilles et ils raisonnent encore aujourd'hui des frasques et complots en tout genre qui ont modelé la France d'hier… jusqu'à aujourd'hui.

L'œuvre de Maurice Leblanc n'a-t-elle été qu'une suite de romans populaires ? Ou Arsène Lupin et ses autres héros furent-ils des faire-valoir désignés pour crypter et délivrer un message codé connu de quelques sociétés secrètes ?

Cet ouvrage s'adresse à tous les passionnés férus d'énigmes historiques. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les mystères de Gaillon et du pays de Madrie se mêlent à l'affaire de Rennes-le-Château, dans l'Aude, dont le curé Bérenger Saunière s'enrichit soudainement dès 1891.

Maurice Leblanc, fin connaisseur de l'histoire de la France secrète, a introduit et codifié ces énigmes dans sa trame romanesque. La CLEF, passe-partout capital que nous avons découvert, nous permet maintenant d'ouvrir la porte de la Demeure Mystérieuse afin de percer les véritables secrets de l'Aiguille Creuse en passant par l'île aux trente cercueils ou Dorothée danseuse de corde…

Info chez M2G éditions, 41 rue Jacques Prévert, 27600 Gaillon