Miroir, mon beau miroir C’est

un aspect de l’affaire que j’ai pu développer très largement dans le second

volet de Mémoires des Deux Cités (épuisé). Je vais ici en faire un bref rappel

réactualisé car les documents mis au jour dans l’affaire du « Liber Tobiae » en 2009 confirment mes soupons émis dès 2005.

Les documents secrets de la famille d’Hautpoul

induisent un effet de miroir considérable du tréfonds du Domaine de la Fontaine

Salée à la plus haute ornementation du Château de Gaillon. De la belle endormie, les incidences généalogiques

recueillies ces derniers temps ont fait rentrer Alexandre LENOIR, le sauveur de

ce Château de Gaillon, demeure de plaisance des archevêques

de Rouen, dans une famille dont les ascendances restent des plus énigmatiques,

la Famille d’Hautpoul-Felines. La descendance de cette dernière détenait une partie

des documents notariés communiqués par Marie de NEGRE d’ABLES à sa fille aînée

Marie. Partie n’ayant rien à voir avec le testament d’Henri ou Blaise d’Hautpoul, réapparut comme par enchantement en juin de

l’année 2005. Dans la mythologie rennaise, les documents de francois-pierre d’hautpoul seraient ceux correspondant

au quatrième rouleau des parchemins, cachés par l’abbé Antoine Bigou, découverts

par Saunière dans le pilier Wisigoth de l’église de Rennes-le-Château, décrits

par G. de Sède et décriés par tant d’autres : le

testament de François-Pierre d’Hautpoul, une

généalogie des rois mérovingiens de 1200 à 1644 et six lignes de texte concernant saint Vincent de Paul.

Si les documents de l’abbé restent encore entourés

d’un voile de mystère, ceux trouvés en 2009 lors d’une vente aux enchères

(affaire du Liber Tobiae) lèvent un coin de ce voile

et conforte donc notre hypothèse de travail. Au seuil des Neuf portes du Royaumes des

Ombres faisons la lumière sur cette épure chtonienne. L’ombre de la vérité Alexandre

LENOIR, grand Initié, a sauvé bien d’autres monuments historiques que le

château de Gaillon, mais combien de ceux-ci étaient liés à la fois aux

archevêques de Rouen et à la famille d’Hautpoul

? Il n’est pas le seul architecte à s’être fait le complice du cambriolage dévastateur et du dépouillement du Château de Gaillon en voulant

sauver ses fragments historiques. En 1847, deux années avant la réhabilitation des

remparts de la cité de Carcassonne, Eugène viollet-le-duc est nommé à Saint-Denis. Pourquoi

a-t-il contribué à dissimuler des indices architecturaux aussi

importants que ceux de gaillon

? Étaient-ils susceptibles de dévoiler une histoire de familles oubliées ou des

secrets encore plus accablants ? Déjà mises à mal par son prédécesseur François Debret, nous avons remarqué qu’il avait remanié les

superbes stalles en bois sculptées de la Chapelle Haute. Vers 1801, elles

avaient été arrachées à Gaillon par Lenoir. viollet-le-duc les a réaménagées en les remontant à l’envers

dans l’Abbatiale saint-denis à Paris en 1877. L’erreur est facile à

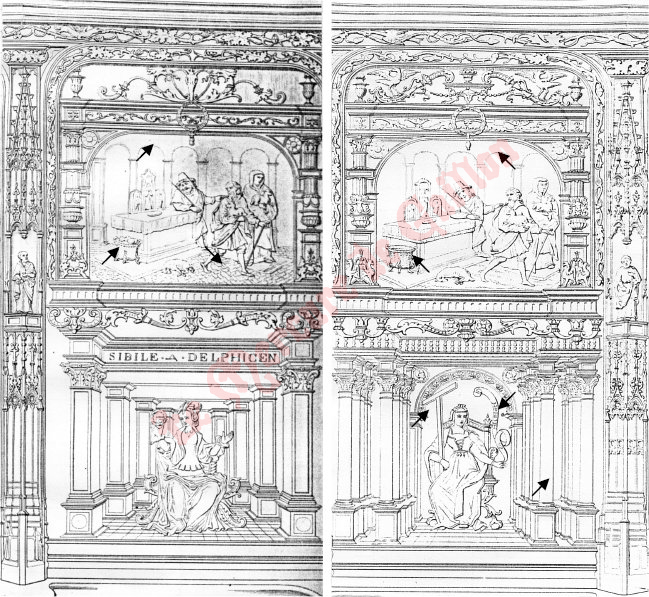

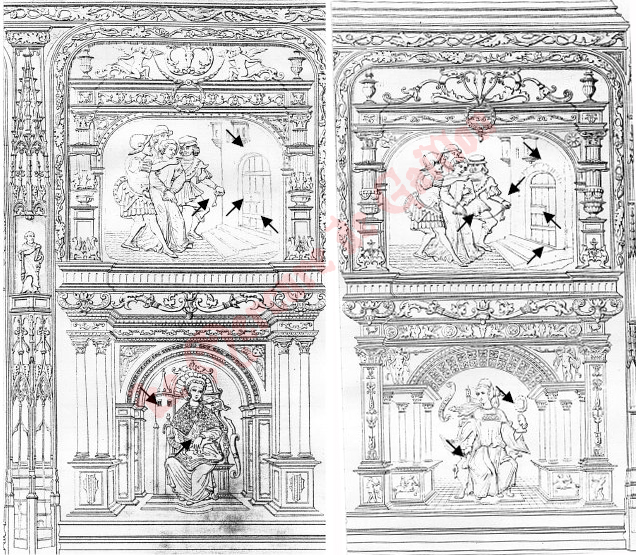

constater en reprenant de visu les deux gravures de l’atlas d’Achille Deville[1] de

1851. Il sera plus difficile de savoir s’il l’a fait dans un but délibéré. Les boiseries originales ayant été saccagées par F. Debret, viollet-le-duc fit ajouter sept figures nouvelles,

quatre groupes ajourés et deux bas-reliefs pour les dossiers des stalles représentant

les martyres de saint Jean-Baptiste[2] et de

saint Etienne. Le travail fut confié au menuisier Ronsin et au sculpteur Villeminot[3]. Un œil averti constatera diverses anomalies sur les

deux gravures publiées dans l’atlas in-folio d’A. Deville édité en 1851,

complément indispensable des

Comptes de dépenses pour le château de Gaillon. L’atlas, dont

nous possédons un original, contient 16 gravures tirées en grande partie de

l’œuvre de Jacques Androuet du Cerceau :

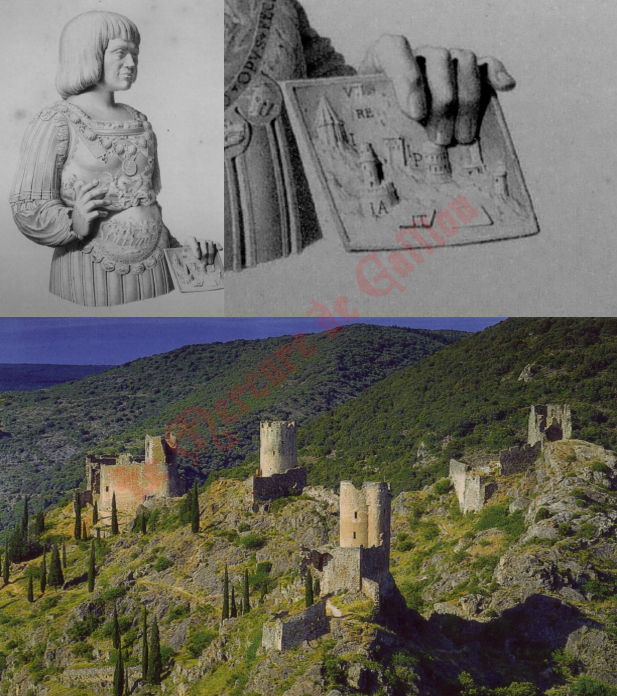

1- le parc ou la Clef Arcadienne du Lydieu 2- les bustes de Georges d’amboise et de Louis XII (au Louvre)

tenant une carte de ses campagnes d’Italie. En réalité cette carte fait plutôt référence au castrum de Cabaret (cf.

châteaux de Lastours, fief des Hautpoul)

inversé. Constatez par vous-même sur le document ci-contre (sans trucage). 3- le pavillon delorme 4- la porte de gênes 5- la galerie des cerfs 6- la façade du pavillon d’entrée 7- et sa partie intérieure 8- le bas-relief de saint Georges terrassant

le dragon (au Louvre), 9- les deux gravures des stalles (2

planches) de la chapelle (à l’Abbatiale Saint-Denis). 10- une vue générale du château avec ses

jardins dessinés par J.-A. du cerceau 11- un autre plan du château, 12- la grande fontaine aux 4 G

inversés de la cour d’honneur offerte par la République de

Venise, 13- une fontaine plus petite située dans le

jardin du Haut (au Louvre) 14- des détails extérieurs de la Chapelle

Haute (où un symbole de l’Ordre de Saint-Antoine apparaît), un « tryskel » et d’autres détails encore plus étranges

peut-être venus d’ailleurs, 15- les boiseries de la porte principale de

la Chapelle Haute Nous allons analyser les stalles en détail car

certains motifs sont non seulement en double sur les gravures mais ils

présentent quelques différences. La carte du Castrum de Cabaret dans la

main gauche de Louis XII[4]

comporte également des disparités par rapport à la sculpture exposée au Louvre.

Pour mémoire les Hautpoul furent co-seigneurs des

forteresses de Lastours aux XIIIe

siècle.

La clef de la 7e ou de la 9e porte Le passe-partout

kabbalistique d’A. Lupin nous ouvre la neuvième porte et nous permet de jouer au jeu de sept erreurs.

Les anomalies relevées sur les gravures des

stalles (n°9 de la liste) sont très significatives : un panier vide ou

panier plein de pommes, cinq ou six arcades, une clef avec ou sans cordelette,

une porte avec ou sans serrure, un battant de la porte ajouré ou non, une

arcade de la porte empierrée ou non. Autres détails étranges, les gravures ne reflètent pas

parfaitement les originaux de l’abbatiale Saint-Denis; les sculptures des

miséricordes divergent totalement par rapport aux dessins des gravures[5], au

premier niveau. De plus, les tableaux de bois sculpté, des deuxième et

troisième niveaux, dégagent un fort symbolisme se référant principalement à

saint Jean Baptiste, mais aussi à saint Antoine et saint André. La vie de

Jean-Baptiste, adulé par les mystiques

cathares, aurait-elle plus d’intérêt que celle de Jésus ? A la

base, il faut reconnaître sans hésitation une inspiration alchimique, ou

hermétique, tant chez les Compagnons qui sculptèrent les véritables

boiseries que chez celui qui commanda le travail, à savoir Georges d’amboise, ex-prélat narbonnais devenu

archevêque de rouen. On ne peut,

cependant, soustraire à la frange des bâtisseurs ceux qui en réalisèrent

la gravure au XIXe siècle. En commettant autant de grossières « erreurs » de

copie, ils signèrent leur affiliation. En 1851, les auteurs des gravures ont

pratiqué un mélange astucieux entre les stalles du château de Gaillon et

d’autres stalles provenant de l’Abbatiale Saint-Lucien

de Beauvais dont Charles Ier de Bourbon-Vendôme, ou Charles X roi de la Ligue, avait été

abbé. Nous avons comparé plusieurs exemplaires de l’atlas

d’A. Deville. Tous comportent les mêmes anomalies. Pièces originales sorties de la Chapelle Haute du château

de Gaillon par A. LENOIR[6]

en 1801 : -

33

panneaux arabesques. -

14

bas-reliefs enchâssés dans de petites colonnes représentant des sujets du

Nouveau Testament. -

13

tableaux en marqueterie représentant divers sujets allégoriques (N.D.L.R : Sibylles et Vertus) -

11

stalles ou sièges mouvants. -

8

grands panneaux arabesques constituant les portes. -

9

pilastres et 9 colonnes ou accoudoirs,

chargés de chimères et d’animaux HIEROGLYPHIQUES [7] (Pl.VI). Pièces détruites,

manquantes ou dans des collections privées: -

Un

bas-relief sculpté de chiens, de coqs et de poules dans des postures

obscènes. -

Des

rubans de bois chargés de coquilles de pèlerins (N.D.L.R

: de Saint-Jacques de Compostelle). -

10

panneaux sculptés de grotesques ayant

servi à fabriquer les «portes de Gaillon» de la collection G. Blumenthal. -

Un

bas-relief intitulé, le Festin d’Hérode, une scène de la vie de saint

Jean-Baptiste[8]. Pièces exposées dans le musée de la Renaissance

d’Ecouen depuis 1977 : -

3

vestiges de clôtures de bois finement ciselées, très bien conservées. -

Un

bas-relief représentant saint Georges terrassant le dragon. J.-J.

Marquet de Vasselot souligne l’intérêt d’A. Lenoir

pour cette pièce de menuiserie. «Il lui en consacra une longue notice, toute

bourrée de considérations iconographiques qui semblent aujourd’hui bien

singulières», dit-il[9]. -

2

bas-reliefs attribués à des artistes flamands : 1) Salomé recevant du

bourreau la tête de saint Jean-Baptiste. 2) Saint Georges refusant l’or

envoyé par le roi [10]. Ce dernier tableau

représente à gauche un premier personnage franchissant la porte d’un édifice et

tenant en main une coupe pleine de pièces de monnaies. Il la tend au personnage

central, à droite deux autres individus attendent. -

8

prie-dieu (2 groupes de 4) en bois sculpté, ornés de coquilles. Ils sont situés

dans la chapelle du château d’Ecouen où le hasard les a placés en face d’une

copie du XVIe siècle de la

célèbre Cène de L. de Vinci, ultra médiatisée par un roman de gare qu’il

est inutile de mentionner, mais que tout le monde aura reconnu.

Les anomalies des gravures[11]: -

Doublon

de la planche 1.2.3 : panier plein de pommes, sol carrelé, 6 arcades. -

Doublon

de la planche 1.6.3 : pas de cordelette à la clef. Une serrure sur la porte au

battant ajouré dont l’encadrement est neutre. -

Une

grande partie des dessins des sièges mouvants sont des reproductions des

stalles de l’abbaye de Saint-Lucien de Beauvais. Ces

stalles ont été fabriquées en 1492 sur commande d’Antoine du Bois. Elles sont

entrées au musée du Moyen Âge de Cluny en 1889. Curieux de les voir reproduites

dans des gravures datant de… 1851 ! Les 14 bas-reliefs sculptés et leurs anomalies : -

Saint Jean-Baptiste prêchant dans le désert (Pl.

1.1.3). -

Les relevailles de la Vierge (Pl. 1.2.3) : modèle original. -

La Vierge et saint Joseph (Pl. 1.3.3). -

Naissance de saint Jean-Baptiste (Pl. 1.4.3). -

Le baptême de J.-C. par saint Jean-Baptiste (Pl.

1.5.3). -

Arrestation de saint Jean-Baptiste (Pl. 1.6.3) : Modèle original. -

Le miracle de l’idole (Pl. 2.1.3). -

L’emprisonnement de saint Jean- Baptiste (Pl.

2.2.3) : Voir les

anomalies du doublon de la planche 1.6.3.

-

Mise en croix de saint André (Pl. 2.3.3). -

La décollation de saint Jean-Baptiste (Pl. 2.4.3). -

L’âme du mauvais riche ballottée par les démons

(Pl. 2.5.3). -

Les relevailles de la Vierge (Pl. 2.5.3). Voir les anomalies du doublon de la planche 1.2.3. -

Saint Georges terrassant le dragon : Au musée d’Ecouen. -

Le festin d’Hérode. -

Salomé recevant du bourreau la tête de saint Jean Baptiste : Au musée d’Ecouen. -

Saint-Georges refusant l’or envoyé par le

roi : Au musée d’Ecouen. Un visiteur averti en vaut deux. Quand vous irez

visiter la demeure archiépiscopale de Gaillon[12], car

vous irez, nous en sommes presque certains, attardez-vous un peu dans ce qui

reste de la Chapelle Basse (la Chapelle Haute n’existant plus), et la Galerie

du Val, juste après être

passé sous la Porte de Gênes et la Galerie des Cerfs. Vous y

découvrirez ce fantastique rébus hermétique que l’on peut qualifier

d’alchimique. Par effet de miroir des châteaux de Lastours, du parfait opposé au Royaume des Ombres, Puivert, jaillit la lumière. « Fiat Lux »,

Que la lumière soit ! Telle est la devise de Gaillon héritée de

Georges d’Amboise, archevêque de Narbonne avant de venir à Rouen. Toute

ressemblance avec des faits ou des personnes existantes ou ayant existé n’est pas

le fruit de coïncidences fortuites.

Thierry Garnier Remerciements particuliers à : A-M Lecordier [1] Comptes de dépenses pour le château de

Gaillon. A. Deville, atlas in-folio, 1851. [2] Reprise de la gravure d’A. Deville. [3] Bulletin monumental, par J.-J. Marquet de Vasselot, Ed. A .Picard, 1927, p.335 et suivantes. [4] Cf. Atlas, Op. Cit. A. Deville. [5] Cf. Atlas, Op. Cit. A. Deville. [6] Op.cit. Ed. A.

Picard, 1927, p.329 et suivantes. [7] Dictionnaire mytho-hermétique,

par Dom A.-J. Pernety. Ed. Denoël, 1972. La vache ou

le taureau, et le bélier, animaux hiéroglyphiques, sont des ingrédients qui

doivent composer l'œuvre alchimique. Le bélier est en particulier le symbole du

mercure, comme le taureau l'était d'Osiris, sous les noms d'Apis et de Sérapis. [8]

Au Kaiser Friedrich Museum de Berlin en 1927. [9] Op. Cit. Ed. A.Picard, 1927, p.336. [10] Deux pièces retrouvées et exposées au musée

de Cluny de 1927 jusqu’en octobre 1977. [11] Les références

des planches (ou Pl.) reportés sont à consulter dans « Mémoires des II

cités T.2 ». [12] Ouvert tous les ans de début avril à fin

septembre. | ||||||||||||||||||||