|

|

Gaillon, clef secrète du

triangle d’or ?

|

La première porte

A l’heure où l’on s’apprête

à fêter le centième anniversaire de la naissance d’Arsène Lupin, l’œuvre de

Maurice Leblanc suscite à nouveau un regain d’attention. Déjà en 1992, Patrick

Ferté avait défrayé la chronique, en publiant « Arsène Lupin supérieur

inconnu », la clé de l’œuvre codée de Maurice Leblanc.

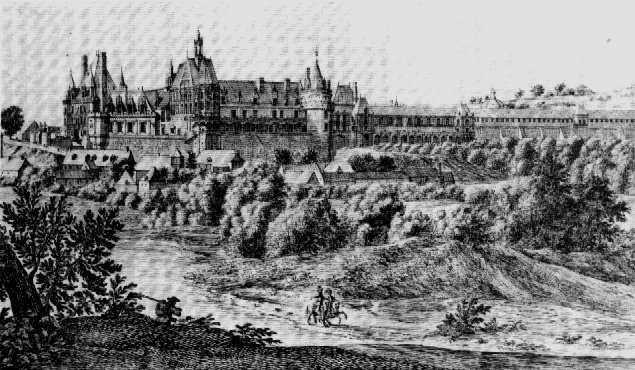

en 1658 d'Israel Sylvestre

Les méandres du mystérieux sont parfois impénétrables et souvent inattendus. L’attention du public s’est focalisée depuis une quarantaine d’année autour des mystères des villages comme Gisors, Stenay, Rennes-le-Château, etc…, attisée par une littérature féconde, sans avoir la moindre idée de ce qui pouvait se tramer ailleurs.

Au cours d’un premier voyage à Rennes le Château «RLC »

en juin 1999, une bonne fortune nous fit acquérir le livre de P. Ferté. Nous

devons bien l’avouer dès maintenant; si nous n’avions pas effectué ce

déplacement, nous n’aurions sans doute jamais pris autant d’intérêt et de

plaisir à investiguer sur la place de Gaillon. Sans cette première étude, notre

livre, « Mémoires des deux cités », n’aurait sans doute jamais

vu le jour.

De ce fait, nous pouvons

dire un grand merci à Mr Ferté qui nous aura Aiguillé, par la lecture de

son ouvrage. De nouvelles possibilités se sont offertes à nous dès qu’il eut

réussi dans son « Arsène Lupin, Supérieur Inconnu » à faire la

lumière sur la face occultée de la Chartreuse de Bourbon-lèz-Gaillon. En

passant au peigne fin les romans de Maurice Leblanc, entres autres « L’aiguille

creuse », « Dorothée danseuse de cordes », « la demeure

mystérieuse », « 813 » ou « l’île aux trente

cercueils », un faisceau d’indices jailli, aussi troublant que

déconcertant.

De ce fait, nous pouvons

dire un grand merci à Mr Ferté qui nous aura Aiguillé, par la lecture de

son ouvrage. De nouvelles possibilités se sont offertes à nous dès qu’il eut

réussi dans son « Arsène Lupin, Supérieur Inconnu » à faire la

lumière sur la face occultée de la Chartreuse de Bourbon-lèz-Gaillon. En

passant au peigne fin les romans de Maurice Leblanc, entres autres « L’aiguille

creuse », « Dorothée danseuse de cordes », « la demeure

mystérieuse », « 813 » ou « l’île aux trente

cercueils », un faisceau d’indices jailli, aussi troublant que

déconcertant.

Mais que venait donc faire Gaillon dans cette

galère? On aurait peine à se le demander quand P. Ferté titrait dans son livre

«de Gaillon à Rennes» (RLC) ou « Gaillon, clé secrète du triangle d’or »; la

clé d’un coffre, enveloppée dans un voile de mystère jetée dans un puits situé

au fond d’un parc.

Aux quatre coins cardinaux

Dans cette première partie de « Mémoire des

deux cités », si nous avons choisi de raconter l’histoire de Gaillon

sans aborder directement l’affaire RLC, c’est pour permettre au lecteur de ne

pas se perdre en conjecture en lui apportant une base historique solide et

vérifiable quand il s’attaquera à la lecture du second volume. Ce que nous

avons découvert au cours de notre enquête est si stupéfiant que cela imposait

une rigueur sans équivoque.

Notre objectif premier fut tout d’abord de contrôler

les affirmations de P. Ferté. Celui-ci avait écrit qu’un grand nombre

d’archevêques de Rouen avaient séjourné entre Normandie et

Languedoc-Roussillon. Après

vérification, il s’avère en effet qu’environ 70% des archevêques de Rouen ont

fait la navette entre le Midi de la France et Rouen; cela depuis 1262 jusqu’à

l’accession au siège archiépiscopal rouennais de Msg

de Bonnechose en 1858.

Msg Henri Marie Gaston de Bonnechose, archevêque de Carcassonne de 1848 à 1854

puis évêque d'Evreux de 1854 à 1858

et enfin archevêque de Rouen de 1858 à 1888.

Cette affaire porte l’empreinte indélébile des

cathares et des templiers; 1262 marque la fin de la croisade albigeoise. Avant

cette date nous ne constatons aucune mutation de postes archiépiscopaux entre

la Normandie et le Midi. Puis tout change. Pendant 500 ans, Gaillon et son

château restèrent entre les mains des archevêques de Rouen. 37 prélats se

succédèrent sur le trône archiépiscopal rouennais jusqu’à la Révolution de

1789. Msg de Bonnechose

fait exception; c’est l’exception qui confirme la règle. Ces 37 archevêques se

répartissaient en 29 familles. De ces 29 familles, 21 ont eu un ecclésiastique

en Normandie et en Languedoc. Mémoires des deux cités (T1) se

centralisera donc sur la partie historique de la ville de Gaillon, avant de

découvrir tout le mystère qui l’entoure et ses liens avec Rennes-le-Château,

Rennes-les-Bains.

Pour ne citer que quelques archevêques, voyez les

biographies du Cardinal François de Joyeuse, Charles de Bourbon-Vendôme, George

d’Amboise, Guillaume de Flavacourt, Louis d’Harcourt, Bernard de Fargis,

Guillaume Aycelin de Montaigu, Guillaume de Durfort. Tous ont parcouru la

France de Haut en Bas et de Bas en Haut… pourquoi?

On

constate ainsi qu’une coterie de prélats ayant séjourné entre Normandie et

Languedoc, des ecclésiastiques affiliés à des sociétés secrètes oeuvrèrent à la

dissimulation de secrets. Des structures parallèles encore plus discrètes

évoluant dans les milieux religieux et laïcs sont peu à peu mises au jour.

Etat de la Chartreuse de Bourbon-lèz-Gaillon vers 1831 (Coll. J Mineray)

Chartreux & Cie

Dorothé

Aubourg, dernier des prieurs de la Chartreuse de Gaillon puis curé d’Aubevoye,

fut probablement le dernier détenteur de ces secrets. Sa bibliothèque, sur laquelle nous avons déjà

longuement disserté, renfermait les médailles frappées pour le règne éphémère

de Charles X (archevêque de Rouen, Cardinal de Bourbon), roi de la Ligue. Elles

étaient estampillées du millésime 1592 *A* et de la devise du Cardinal de

Bourbon « CHRISTUS REGNAT, VINCIT ET IMPERAT ». Cette sentence ne

restera pas indifférente aux exégètes de l’affaire de Rennes-le-Château, car

c’est en partie la citation latine gravée autour du calvaire du jardin de

l’église.

Dorothé

Aubourg, dernier des prieurs de la Chartreuse de Gaillon puis curé d’Aubevoye,

fut probablement le dernier détenteur de ces secrets. Sa bibliothèque, sur laquelle nous avons déjà

longuement disserté, renfermait les médailles frappées pour le règne éphémère

de Charles X (archevêque de Rouen, Cardinal de Bourbon), roi de la Ligue. Elles

étaient estampillées du millésime 1592 *A* et de la devise du Cardinal de

Bourbon « CHRISTUS REGNAT, VINCIT ET IMPERAT ». Cette sentence ne

restera pas indifférente aux exégètes de l’affaire de Rennes-le-Château, car

c’est en partie la citation latine gravée autour du calvaire du jardin de

l’église.  Calvaire de l'église de Rennes-le-château

Calvaire de l'église de Rennes-le-château

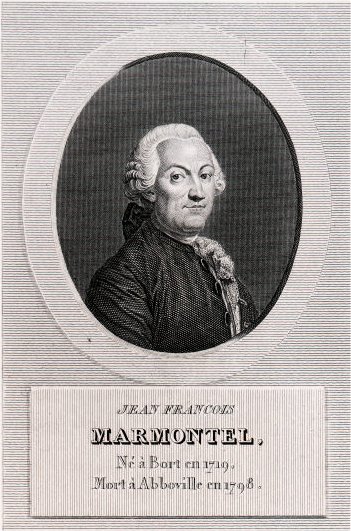

D’autres personnages cités en filigrane dans l’œuvre

de M. Leblanc sont venus se réfugier à la Chartreuse de Gaillon: J.F.

Marmontel, l’académicien, fuyant la

Terreur ; Vigneul-Marville, dit Bonaventure d’Argonne

(Nom de Dorothée dans le roman et diseuse de bonne aventure), en disgrâce, se

retira à Gaillon. Il avait eu la mauvaise idée de critiquer la compagnie du

Saint-Sacrement. C’était un très bon ami de N. Poussin tout comme Jean Lemaire

qui fut son bras droit, d'où son surnom. Il fit de nombreux voyages entre Paris

et Rome avant de s'établir définitivement à Gaillon. Il finit ses jours en

l'année 1659 et fut enterré dans la Chartreuse de Bourbon-lèz-Gaillon dont la

construction fut ordonnée par Charles 1er de Bourbon, archevêque de Rouen.

Autre connaissance de Poussin ayant séjourné à la Chartreuse: Eustache

Lessueur, qui était un de ses élèves et

mourut aussi à Gaillon. Lessueur avait peint la série

des 22 tableaux représentant la vie de Saint-Bruno,

pour la grand Chartreuse de Paris.

Des personnages clés

Le plus étonnant est de retrouver une foule de personnages

emblématiques à Gaillon, à RLC ou alentours. Une multitude de personnes

fourmillent; Saint Vincent de Paul, Charles Nodier, Alexandre Lenoir et la

famille Hautpoul, Msg de Bonnechose, Msg Billard, Viollet-Leduc et même Saint

Antoine l’Ermite. Au gré des lectures lupinniennes nous découvrirons, au détour d’une page du triangle d’or, une

mention spéciale au journal de Benjamin Franklin, F.°.M « logé » chez les

neuf sœurs, dans lequel il fait part de son voyage à Gaillon le 14 juillet

1785 et de sa rencontre avec Msg de la Rochefoucault dont la famille, ne

l’oublions pas, possédait la baronnie d’Arques dans l’Aude.

Nicolas Filleul ou Jean Joconde (Fra Giocondo) dans

l’aiguille creuse sont encore de ces personnages,

faisant le lien entre Gaillon et RLC, soumis à notre perspicacité par M.

Leblanc

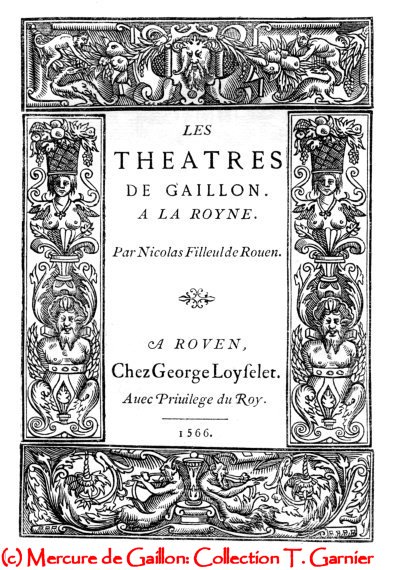

N. Filleul était un poète normand du XVIème siècle. En 1566, il

écrivit les théâtres de Gaillon à la Reine. Dans cette œuvre poétique,

certains titres comme l'île heureuse ou la pastorale les ombres

sont assez évocateurs du mythe de l'Arcadie, récurant dans l'affaire de RLC.

Ces pièces furent jouées dans la Maison Blanche du Parc du Lydieu. Nous

y reviendrons.

N. Filleul était un poète normand du XVIème siècle. En 1566, il

écrivit les théâtres de Gaillon à la Reine. Dans cette œuvre poétique,

certains titres comme l'île heureuse ou la pastorale les ombres

sont assez évocateurs du mythe de l'Arcadie, récurant dans l'affaire de RLC.

Ces pièces furent jouées dans la Maison Blanche du Parc du Lydieu. Nous

y reviendrons.

Le Château de Gaillon a, dans beaucoup de ses aspects,

quelque chose de la Joconde. Bien que de nombreux historiens soient en

désaccord sur ce point, de nombreuses chroniques gaillonnaises rapportent, dès

1850, que Jean Joconde, moine dominicain, fut l’un des architectes participant

à l’édification du château de Gaillon. S’il ne fut sur le terrain, il eut

l’occasion de mettre sa touche personnelle au plan du château. Les lignes harmonieuses du château de Gaillon ne sont

pas le fruit du hasard ou dues au coup d'oeil juste. Elles naissent

nécessairement de la Divine Proportion, pratiquée avec science par Fra

Giocondo, Jean Juste de Tour et les autres architectes ayant oeuvré à Gaillon.

Il en résulte une approche nouvelle faisant de ce château Renaissance un «Nouveau

Temple» plus qu’un Palais de plaisance archiépiscopal.

Le

château de Gaillon apparaît comme un de ces châteaux alchimiques, une de ces

demeures philosophales (D.M) oubliées de Fulcanelli. Le visiteur profane ne

s’attardera pas sur des débris de sculptures étant pour lui dénués de sens.

Mais parmi les vestiges architecturaux que nous avons recensé (escargots,

feuilles de chêne et glands, coquilles, griffons, roues, vouivre, chat, sirène,

lapin, spirales, labyrinthe etc…), la symbolique la plus représentative est

gravée dans un bas-relief, autrefois disposé dans la chapelle haute,

aujourd’hui exposé au musée du Louvre; Saint Georges terrassant le Dragon.

Le langage initiatique des alchimistes défini l’acte de terrasser un dragon

ailé comme une manière de maîtriser ou matérialiser une

substance ignée, spirituelle ou potentielle. C’est une phase du Grand Œuvre.

La Clé du mystère

Depuis

notre retour du pays d’Oc en cet été 1999, nous tentions inexorablement de

rattacher les indices exhumés par P. Ferté. Par un beau dimanche ensoleillé, au

gré d’une promenade au château de Gaillon, rien ne pouvait présager de ce que

nous allions découvrir. Un fabuleux concours de circonstances allait amorcer,

pour nous, la plus inconcevable quête. Un

commencement de piste se présentait.

Le château était ouvert au

public. Une exposition permanente située dans les étages du pavillon d’entrée

donnait un aperçu des dispositions primitives du palais Renaissance. Au premier

étage, une série de clichés photographiques montrait l’état du château actuel

et les restaurations en cours. Plus loin, des plans et des gravures d’époques

dessinés par l’architecte Androuet du Cerceau (1572), tapissaient les murailles

de pierres.

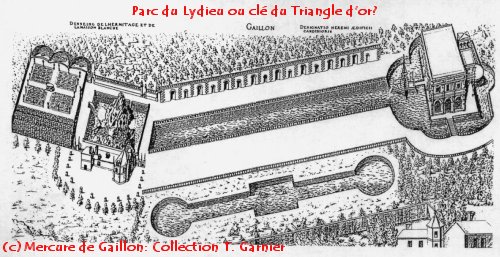

C’est

là, dans le fond de cette pièce que nous trouvions cette gravure représentant

un parc, un pavillon et des pièces d’eau. Les créateurs des jardins du château

avaient attribué le nom du Lydieu à

cet endroit dans lequel avait été construit une Maison Blanche. Ce nom se

réfère à un thème abordé dans la seconde églogue des Théâtres de Gaillon à

la Reine, de Nicolas Filleul, où deux bergers d’Arcadie, Damis et

Mospe, échangent leurs états d’âmes sur la piété et la justice qu’incarnaient,

vêtus de blanc, Paris et Apollon. Les effigies des bergers d’Arcadie sur leur

piédestal étaient représentées une clé

en main.

Les

particularités de ce parc allaient nous plonger dans un abîme de trouvailles

époustouflantes faisant de nous une

machine à explorer le temps et de cette clé,

car la forme générale de ce parc était belle et bien une clé avec sa serrure formée par un bassin d’agrément où nageaient des cygnes (comprendre, langue des

oiseaux oblige: des signes) :

l’objet de toutes nos attentions.

Il

y avait bien là des signes de pistes.

Il ne tenait qu’à nous de poursuivre nos investigations selon la méthode

d’Isidore Beautrelet, étudiant âgé de 17

ans dans l’Aiguille creuse, en

fouillant dans les chroniques locales, les recueils, interrogeant les érudits

locaux, les amateurs de vieilles légendes et enfin en dénichant la première

publication concernant Gaillon : Compte de dépenses de la

construction du Château de Gaillon

d’Achille Deville, un diable d’homme,

membre de l’Académie des Inscriptions et

belles-lettres, véritable clone de

Mr Massiban/Lupin (historien dans l’Aiguille creuse). Mais l’arrivée de Beautrelet à Gaillon nous réserva bien

d’autres surprises.

Cette

clé, emblème maçonnique du Maître ou du Trésorier, le Joyau de l’officiant, allait

donc nous ouvrir une porte… que dis-je!... LA PORTE; la porte de la Demeure

Mystérieuse. Outre le titre d’une des aventures de Maurice Leblanc, la

Demeure Mystérieuse était sans conteste le Palais archiépiscopal des

archevêques de Rouen, le susnommé Château de Gaillon.

Thierry Garnier

260 pages, dont 20 planches couleurs hors texte, 22€ + 2,97€ de frais de port (lettre) Info chez M2G éditions, 41 rue Jacques Prévert, 27600 Gaillon Disponible chez BiblioWeb.fr |

©Le

Mercure de Gaillon, Thierry Garnier – 17 Janvier 2005. Tous

droits réservés.