Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d’argent que j'avais perdue. Luc 15:9

La source... de la Madeleine La

source primordiale des parchemins étant révélée, il

nous faut nous intéresser dès maintenant à une partie du grand parchemin

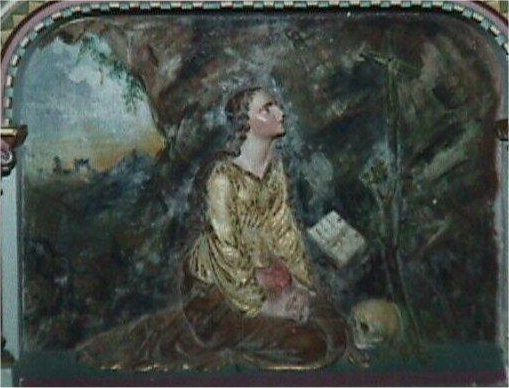

que nous n’avons fait qu’effleurer. Il s’agit des deux dernières phrases : JESU.MEDELA. VULNERUM + SPES. UNA. POENITENTIUM. PER. MAGDALENAE. LACRYMAS + PECCATA. NOSTRA. DILUAS. Qui se traduit par : « Jésus remède aux blessures, seul espoir du pécheur, par les larmes de Madeleine, qui dissout nos péchés » (traduction de 2005 revue) Jusqu’alors on ne semblait

pas se soucier de ce passage. Personne n’était en mesure de nous renseigner sur

l’origine de cette locution latine que Bérenger Saunière s’ingénia à graver sur

le bas-relief de l’autel de son église de Rennes-le-Château

et à recopier sur le grand manuscrit. L’exercice inverse est aussi de

mise.

Le seul élément connu est l’évocation de Marie-Madeleine, en

référence à l’image du bas-relief. Gérard de Sède mentionnait uniquement "une

inscription dont le texte est emprunté à l’un des manuscrits (n.d.l.r. :

grand parchemin) trouvés par Saunière et

dont la graphie est curieuse"[1]. Après une longue recherche nous pouvons maintenant mettre en lumière ce point d’ombre. Nous vous présentons pour la

première fois, après l’avoir révélé sur la radio IDFM98 jeudi 03.07.08 dans

l’émission de Jean-Claude Carton « Toutes les étoiles en parlent »

en présence de Johan Netchacovitch, la dernière

source littéraire du grand parchemin rédigé par Bérenger Saunière avec la collaboration d'Henri Boudet[2].  Le

distique latin provient d’un hymne dédié à la sainte, placé ad Laudes

dans l’office de Marie-Madeleine dans les

bréviaires de l’Eglise catholique. Ce

chant comportant au moins cinq couplets de quatre vers (ou quatrains) fut écrit

au Xe siècle (avant 942) par le moine abbé Odon de Cluny (Odo

Clunicensis). Il a pour titre le premier vers Summi parentis unice. Nous

retranscrivons ici l’intégralité de l’hymne à Marie-Madeleine

en latin[3] et sa

traduction en français : Nous parlerons plus tard d’un autre cantique, similaire, titré Aeterni patris unice repris dans une œuvre de Pierre Corneille, frère

de Thomas, ami de Nicolas Poussin. Les quatre vers qui nous intéressent, pour

l’heure, sont à la troisième strophe. Dans son ensemble le cantique détient de très nombreux passages

saisissants. Les protocoles d’analyses habituelles, ayant cours depuis 50 ans,

deviennent obsolètes. Par conséquent nous ne devons plus examiner nos quatre

vers racines de façon isolée. Le texte entier d’origine a été retrouvé en 1861 dans un manuscrit

enregistré dans le catalogue de la bibliothèque de Cluny[4].

Il fut publié dans d’autres éditions, postérieures à la date de sa création

(avant 942), c'est-à-dire en 1568. La première publication semble avoir été exécutée après 1550 dans

un bréviaire romain, sous le pontificat de Pie V (1566-1572). On en retrouve

les traces dans une autre édition de Paris et Lyon[5]

de 1828 avec les caractères accentués

gravés sur l’autel de l’église de Rennes-le-Château, hormis quelques variantes

à ce niveau. Des dizaines d’éditions de ce bréviaire ont été produites depuis

1566. Bérenger Saunière, comme bon nombre de prêtres, devait posséder un

exemplaire de ce bréviaire[6].

Parmi

les morceaux de choix, au premier couplet on ne peut éluder l’Arche de

Gloire ou de Dieu si présente dans le Codex Bezae. A partir du

second quatrain sont évoqués "trésor public dissimulé et pierre

précieuse". Il s'agit d'une analogie au paiement de l'impôt au Temple (Mat XVII:24). On y remarquera, en acrostiche, un mot qui est désormais

dans les annales de Rennes-les-Bains, c’est le mot latin ARENIS qui

signifie sable. Mot associé aussi à l’arène, la Reine ou le

cercle de pierres, soit le Cromlech d’Henri Boudet. Le vers Amissa drachma regio peut paraître curieux dans ce

contexte. Dans l’Antiquité la drachme était aussi bien une unité de poids

qu’une unité de monnaie grec égal au denier des romains. Mais voilà, pourquoi

utiliser l’unité grecque ? Pour comprendre cela, nous nous sommes

référés au Nouveau Testament. Odon

de Cluny a conçu ce second quatrain sur le thème de la parabole de la pièce

d’argent perdue puis retrouvée[7] de

l’évangile de Luc XV 8-10. L’Initié franc-maçon y verra la métaphore à la

parole perdue et retrouvée. Les

versions que nous avons consultées contiennent deux

fois cette valeur monétaire dans Mathieu XVII:24 et Luc XV:9, écrite de manière différente. La Vulgate

latine nous donne le mot dragme (sic) chez Luc ou dridragme

(sic) chez Mathieu. Ici, il est fait allusion au paiement de l'impôt au Temple : le trésor public dissimulé auquel s'unissent les drachmes royales ayant été perdues C’est

dans le CODEX BEZAE que ces différences sont les plus remarquables mais

paradoxalement plus justes par rapport au quatrain d’Odon. Le mot DRACMH (fol.248b) a parfaitement été traduit par les copistes latins dans le verset de Luc tandis que dans Mathieu on peut lire DRAGMA (fol.57b) et dans la traduction latine nous lisons

TRIBUT (tributum).

En

clair, l’auteur des parchemins indique implicitement qu’il faut retrouver la

parole perdue , propriété du Temple, à partir d’un texte grec des Evangiles associé à sa version latine : le Codex Bezae en l’occurrence. Mais pour comprendre le sens du plan extraordinaire de nos curés du Razès il fallait

redécouvrir le cantique de Marie-Madeleine dans son ensemble. Sachant cela, quel crédit pourrait-on encore accorder à la

supposée supercherie de Ph. de Cherisey ? Le

bilan est vite fait puisque à aucun moment il ne fit allusion au Codex Bezae, au dictionnaire de la Bible de F. Vigouroux comme

nous l’avons déjà dit et encore moins à l’œuvre d’Odon de Cluny. Chaque nouvel

article que nous produisons, avec son lot de pièces justificatives, donne un

coup de canif dans son œuvre burlesque. L’arrivée de cette information capitale pose de nouvelles

questions et nous devons travailler

autour de nouveaux schémas empiriques. En effet, doit-on étudier l’œuvre d’Odon

de Cluny entièrement ou nous focaliser sur l’idée de référence :

Marie-Madeleine ? Doit-on associer les deux thèmes ? Saint

Bernard écrivait : "Les larmes de pénitences sont le vin des

anges". Les larmes de Marie-Madeleine aurait-elles une autre

signification que la fontaine de Rennes-les-Bains ou est-ce

complémentaire ? L’abbé Boudet rappelle dans sa Vraie Langue Celtique

(1884-86) que la désignation de la source de la Madeleine est récente. Jadis elle était appelée la Gode[8]. Par

ailleurs, c’est encore un petit détail en défaveur de l’abbé Bigou mort en

1793. D’un

côté si nous supposons que B. Saunière fit graver d’abord le bas-relief puis

reporta l’inscription au bas du grand parchemin, il faudra prendre en

considération toute l’œuvre d’Odon de Cluny en liaison avec Marie-Madeleine. De

l’autre s’il produit d’abord le parchemin crypté, notre chant de référence sera

le seul indice à exploiter. La vie d’Odon de Cluny Né en Touraine en 879, Odon fut chanoine de Saint-Martin de Tours[9]

en 899, moine à Baume-les-Dames (Doubs) en 909 et premier abbé (ou deuxième selon les sources) du monastère de Cluny en 927. Il réforma de nombreuses abbayes et fit beaucoup de voyages en

Italie. Il a écrit la vie de saint Géraud d’Aurillac, fondateur de l'abbaye ou fut élevé Gerbert

d’Aurillac, futur pape Sylvestre II, que l’on dit initié à l’alchimie. C’est à

ce pape que l’on doit l’introduction des chiffres arabes (de 1 à 9) en Occident

et l’arrivée de la première tête dite de Baphomet, caput asininum (tête

d’âne), chère aux Templiers[10]. Grand

promoteur de l’ordre de Saint-Benoît, Odon de Cluny rapporte que Géraud, écoutait

en dînant les pieuses lectures d'un clerc[11] :

« Que son exemple, ajoute-t-il, instruise ceux qui égayent leurs

banquets avec la lyre et la cithare. Ils prennent plaisir à en entendre les

sons, ainsi que ceux de l'orgue. Ils dédaignent les bonnes œuvres, car le bruit

des instruments empêche la voix du pauvre de parvenir jusqu'à eux. »[12] Cela ne vous

rappelle-t-il rien ? Relisez le second message, décrypté par nos soins,

dans le petit parchemin à l’aide de la seconde clé de cryptage "Et In

Arcadia Ego"[13]. Notons que le

blason de l’abbaye de Cluny était "d'azur à deux clés adossées et

entretenues d'or".

Dans sa jeunesse Odon de Cluny voulut étudier l’œuvre de Virgile

mais, suite à un songe où lui apparut un vase rempli de serpents, il

renonça à ses travaux. Après avoir suivi l’instruction de Rémy d’Auxerre à

Paris, il se consacra essentiellement à l’écriture d’œuvres religieuses

musicales. On lui attribue la composition de nombreuses cantates, dont trois

hymnes à sainte Marie-Madeleine, une dissertation sur la musique, la vie de

Grégoire de Tours et autres saints. Parmi ses traités sur des matières

religieuses, on remarque sous le titre d’Occupationes de curieux vers

sur la création du Monde[14], la

chute de l’homme et les pères de l’Ancien Testament. Il mourut le 18 novembre

942 à Tours et fut inhumé au l’abbaye de Saint-Julien. L’attrait de

Marie-Madeleine Différents

hymnes de l’office de Marie-Madeleine on été

retranchés ou ajoutés à différentes époques. Le pape Pie V (1566-1572), de son

vrai nom Antonio Ghislieri, en changea les capitules. Il ajouta une hymne aux vêpres,

et une autre aux laudes, celle justement qui nous intrigue.

Clément VIII (1592-1605), Ippolito Aldobrandini, retrancha l'hymne des

vêpres, et changea celle de matines, laquelle fut encore retouchée

en 1631 par Urbain VIII (1623-1644), plus connu sous le nom de Mafféo

Barberini. Ce dernier rectifia à son tour l’hymne des laudes tel que

nous l’avons ci-dessus. Précisons

tout de suite que cet ecclésiastique commença sa carrière dans l’administration

papale dès 1589, année du couronnement du Roi de la Ligue Charles X archevêque

de Rouen. Ligue qui fut justement inspirée en 1570 par Pie V, autre réformateur

du bréviaire. Dans cette mouvance, n’oublions pas non plus le cardinal

Francesco Barberini, neveu d’Urbain VIII, protecteurs de Nicolas Poussin. Or,

après toutes ces révisions et ces changements faits à l'office de sainte

Madeleine, l'unité de Dieu y demeure exprimée comme auparavant et

Marie-Madeleine n’est plus considérée comme étant la pécheresse. Elle reste

toutefois la sœur de Marthe. Nous le verrons plus loin.

Thierry Garnier © 04.07.08 - M2G éditions. Toute reproduction interdite sans autorisation de l'auteur. Remerciements particuliers à : A-M Lecordier [1] L’or de Rennes,

par Gérard de Sède, éd. Julliard, 1967, p.172. [2] Afin de parer à

toute spoliation comme c’est souvent le cas dans cette

histoire, nous nous sommes vu contraints de faire un dépôt de paternité en découverte,

effectué en double exemplaire par envoi postal le 23.11.2007. [3] Lateinische Hymnen und

Gesänge aus dem Mittelalter..., par August Wilhelm von Schlegel, Gustav Adolf Königsfeld, Ed. Eduart

Beber, Bonn, 1847, p.146. Voir aussi : Thesaurus hymnologicus sive Hymnorum,

canticorum, sequentiarum circa annum ..., T.IV, par Hermann Adalbert Daniel,

Lipsiae, Sumptibus J.T. Loeschke, 1855, p.244. Ce thésaurus ne reproduit

que quatre des cinq strophes connues. [4] Singularités

historiques et littéraires, par Barthélemy Haureau,

Ed. M. Lévy Frères, Paris, 1861, p.146. [5] Breviarium Romanum, ex decreto ss. concilii

tridentini restitutum, s. Pii V pontificis maximi, jussu éditum

Clementis VIII

et Urbani

VIII auctoritate..., Pars Aestiva,

Parisiis, apud Rusand, Bibliopolam eccliasticum. Lugduni, apud Eumdem, Regis

et cleri typographum, 1828,

p.567. Cote Bnf Tolbiac : B-3669. [6] L’héritage de l’abbé

Saunière, C. Corbu et A. Captier,

éd. Belisane, 1985,

p.34. [7] Notes on the paraboles of Our Lord,

par Richard Chenevix Trench, éd. D. Appleton & Cy,

New-York, 1862, p.311-315. [8] La Vrai Langue

Celtique, p.273. [9] Le père de Thibaut-Payen de Gisors, Hugues (Francon) était originaire

de Touraine et avait de nombreux intérêts dans cette région vers 1066. [10] Congrès scientifique de France, 10esession,

T.II, Mémoires, Lib. Derache, Paris, 1843, p.505. [11] Vie de saint

Géraud, liv. 1 - ch. 15, Paris, 1614. [12] Histoire des

mœurs et de la vie des français..., T.II, par Emile de la Bedollière,

Ed. Victor Lecou, 1847, p.36. [13] Arcana Codex Livre II, du DVC au Codex Bezae,

Th. Garnier, M2G Editions, 2006, p.148. [14] Essai

historique sur l’abbaye de Cluny..., par Prosper Lorain,

1839, p.32 |