L a Chartreuse de Bourbon lez Gaillon- 1563-1831 - Retour aux sources de la chrétienté Le

XVIe siècle est marqué par la réforme. Calvin et Luther font des

émules en Normandie. Le cardinal Charles de Bourbon, archevêque de Rouen,

voulait lutter contre l'hérésie protestante non par les armes mais par la

prière. A cette fin il fit édifier la Chartreuse de Bourbon-lèz-Gaillon, sous

l'invocation de Notre-Dame de Bonne- Espérance. Les premiers plans, réalisés

sous la direction du cardinal, devaient voir naître ce monastère près de Louviers,

à la lisière de la forêt de Bord. Il en fut décidé autrement. Pour des raisons

pratiques, la Chartreuse fut construite en bordure de Seine tout proche du Château de Gaillon.

L'archevêque confia les travaux à Pierre Marchand, architecte très apprécié. Ce

dernier adopta une architecture sobre, le style toscan, excluant de fait tout

ornement. Le

27 mai 1563, accompagné par les évêques d'Evreux et de Nantes, Charles de

Bourbon posa la première pierre de l'édifice après avoir consacré cet

emplacement à Dieu. Les travaux de construction de l'église furent conduits

avec une telle rapidité qu'elle fut achevée en moins de deux ans. En même temps

que l'église s'élevait, les cloîtres, 1e réfectoire et les cellules du

monastère s'édifiaient. Dès sa naissance l'abbaye fut adoptée par l'ordre des

Chartreux. Dans une véritable charte de fondation, l'archevêque de Rouen

offrait cette maison au révérend Prieur Général et à tout l'ordre des

Chartreux. La charte de la Chartreuse est ainsi rédigée : Charles,

cardinal de Bourbon, primat de Normandie et légat d'Avignon, à MM. les RR. PP.

Prieur de la Grande Chartreuse et vénérable définiteur du Chapitre Général de

l'Ordre des Chartreux à célébrer en la présente année, salut.

Comme

ainsi soit que nous ayions commencé à faire bâtir et édifier une maison

monastère et couvent de votre Ordre, près notre château de Gaillon, au diocèse

d'Evreux, à l'honneur de Dieu et de la glorieuse Vierge Marie, que nous

désirons être appelé Notre-Dame de Bonne-Espérance pour l'espoir que nous avons

que, par son intercession, 1es hérésies du royaume soient extirpées, pour en

icelle mettre et entretenir à toujours un prieur avec vingt-quatre religieux,

pour la dot et fondation desquelles nous avons déjà acquis six cents acres de

terre et plus qui font 900 arpents mesure de France appelée la Cornehoc, assise

et enclavée dans lesdites terres et aussi, avec l'union du prieuré de

Saint-Jacques du Val des Malades, diocèse de Rouen, à la collation du roi ayant

obtenu la dite cession de Sa Majesté à perpétuité, pour la dite Chartreuse qui

se montera tout ensemble à la valeur de 4 000 tournois de revenu annuel. Nous

avons aussi donné et assigné 10 000 tournois par an, payables en quatre termes,

pour yceux I0 000 être fournis ès mains du prieur des Chartreux de Paris par

l'admis duquel l'œuvre du bâtiment se poursuivra et laquelle somme de 10 000

par an nous espérons aussi, avec l'aide et la grâce de Dieu, continuer par

chacun an jusque la perfection et consommation dudit monastère. A

cette cause nous désirons et nous requérons qu'il vous plaise dès ce présent

recevoir et incorporer en votre dit Ordre la dite maison, couvent et biens, que

par cette lettre nous vous présentons, pour être réglés sous votre charge et

selon vos institutions, statuts et profession et en icelle promouvoir pour

prieur la personne de vénérable dom Jean de Billy, à présent du prieur de la

maison de Mont-Dieu, vous priant pour fin être continus en vos bonnes prières

et oraisons. A Paris, le 21 avril 1571 Le

Chapitre général de l'Ordre des Chartreux accepta l'offre du cardinal de

Bourbon, en sa séance du 14 mai 1571. Dans une lettre, transcrite au

cartulaire, le chapitre remercie le cardinal et le loue de sa munificence. II

reconnaît que cette fondation est un signe, que Dieu daigne les prendre en

pitié, venant après les calamités qui ont frappé en France les églises et les

monastères, et en particulier ceux des Chartreux. Ainsi fut fondée la

Chartreuse de Notre-Dame de Bonne-Espérance pour vingt-cinq religieux, y

compris le prieur. Le Désert habitable Cette

chartreuse fut édifiée dans un enclos de 24 acres et demi de terres fermé de

murailles. A proximité de cet enclos un lot de 20 acres de terres divisé en 29

pièces, et un autre lot de 6 acres divisé en deux, leur avaient été concédés. Cinquante

acres au total formaient le domaine de la Chartreuse de "Gaillon-lèz-Bourbon".

Son revenu était évalué à 14 000 livres par la lettre du cardinal. Sur ce

revenu, 4 000 livres représentaient le revenu des terres du prieuré de St

Jacques. Les 10 000 livres restantes devaient être versées au prieur de Paris

chargé de poursuivre l'œuvre de construction. Pour

venir en aide aux bâtisseurs, le cardinal avait obtenu du roi l'autorisation de

faire enlever les pierres et matériaux qui restaient sur les ruines du petit

château fort du Goulet, sur l'île aux bœufs, construit par Phillipe-Auguste

dans les années 1190. Certains historiens affirment que c'est ce château de

l'île du Goulet qui aurait donné l'adjectif "Orgueilleux" au

village de Pressagny, de l'autre côté de la rive de la Seine. Les Chartreux

envoyèrent un bac pour chercher ces pierres. Le marinier qui le conduisait fut

arrêté par les officiers de Vernon. Le cardinal de Bourbon s'en plaignit au roi

Charles IX qui, par lettres royales signées à Chenonceau le 1er septembre 1571,

fit savoir au Lieutenant de Vernon, au procureur du roi et aux autres

officiers, qu'il avait donné ces matériaux aux Chartreux de Gaillon et qu'il

leur permettait de les prendre et de les emporter, en leur signifiant qu'ils

devaient rendre la liberté au marinier. Pour poursuivre les travaux, les

Chartreux durent vendre une partie de leurs terres : 688 acres étaient

situées à Longueville, (St-Pierre-d'Autils), St-Just, Hennezis et St-Marcel.

Ils employèrent le produit de cette vente non seulement pour la poursuite des

travaux mais aussi à la recherche d'eau de source et aux travaux de

canalisation. Pendant 50 ans, de 1602 à 1652, les Chartreux obtinrent des

habitants de la paroisse des sacrifices considérables pour l'approvisionnement

de l'abbaye en eau. Ils le firent le plus souvent à l'amiable, quelquefois par

voie judiciaire. Ils prospectèrent la colline, pour découvrir des sources, les

capter, construire des aqueducs, établir des regards et des tuyauteries amenant

ces eaux à la Chartreuse. Vers

le milieu du XVIIe siècle la Chartreuse semble achevée. Dès 1575,

les Chartreux firent l'acquisition de pièces de terre, nécessaires pour

agrandir le domaine. Deux chemins traversaient ces terres, l'un allant

d'Aubevoye à la Garenne, l'autre de Gaillon, à partir des jardins du bas, à

Courcelles. Dans une lettre patente de juillet 1627 la Chancellerie de Rouen

accorda aux Chartreux le droit de déplacer ces chemins puis de clore leur

monastère par de grands murs. Pendant 30 ans les murs restèrent construits à

mi-hauteur, les Chartreux ne pouvant faire mieux. Le 19 avril 1657 les

dernières pierres de ces grands murs furent posées. Les

éloges de cette abbaye sont innombrables. Dans des manuscrits rédigés en latin,

Dom Calliste dit que cette Chartreuse était édifiée dans une plaine aussi belle

et agréable à la vue qu'elle était saine et commode à l'habitation. Solitaire

dans la vallée, édifiée au milieu d'un grand parc, avec son église, ses

bâtiments, ses cloîtres et ses cellules, la Chartreuse ressemblait à une oasis.

Sa végétation conservait la fraîcheur qui lui venait de la Seine. Les sources

abondantes dans cette région entretenaient, jusqu'au sommet de la plupart des

collines, une fraîcheur qui donnait au paysage un aspect vert et riant. C'était

bien, en effet, une oasis. Une oasis d'où s'élevaient sans cesse vers Dieu les

prières des religieux, pour attirer ses bénédictions sur la contrée et sur la

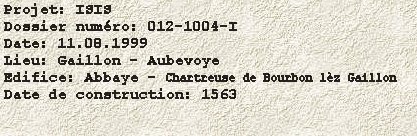

France. In robore fortuna La

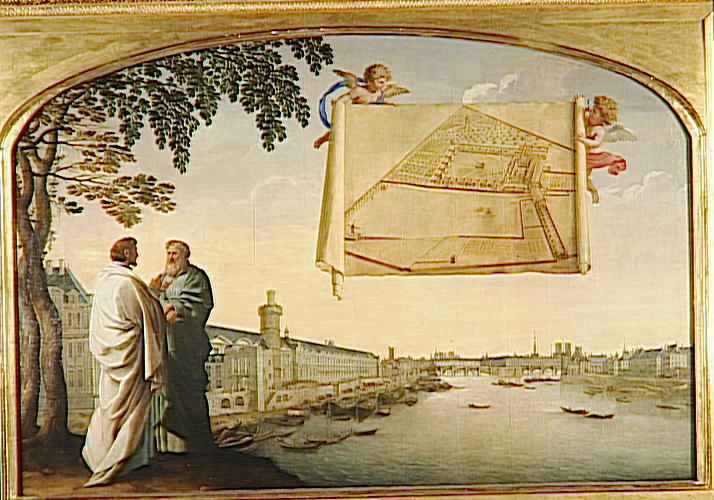

Chartreuse était située à un kilomètre du château de Gaillon, qui la dominait.

C'était, disait-on, la plus belle Chartreuse du royaume de France. Un dessin en

couleur, conservé aux archives de l'Eure[1], la

reproduit dans toute son étendue. Ce dessin remarquable dont nous reproduisons

quelques extraits ci-dessous (de médiocre qualité) est attribué à Jean Lemaire, dit

Lemaire Poussin, ce surnom lui avait été attribué car il était le premier

assistant du peintre andelysien Nicolas Poussin. Ce plan représente une vue

aérienne générale de la Chartreuse.

Elle

est entourée de ces hautes murailles formant un parallélogramme de 60 hectares.

Sa façade est au Midi, la Seine coule au bord de son enceinte. Vers le centre

se trouve l'église. A droite, côté évangiles, le petit cloître communiquant

avec l'église, le réfectoire et le chapitre. Les cellules sont reliées entre

elles par le grand cloître. Un peu en avant du petit cloître se trouve le

bâtiment destiné aux visiteurs. En arrière de l'église, côté épître, à l'entrée

du jardin, deux constructions élevées et spacieuses, formant le corps de ferme

seul vestige existant encore, sont affectées à l'engrangement des récoltes.

D'autres bâtiments sont disséminés çà et là. La partie que traverse un ruisseau

(la Ravine), venant des hauteurs surplombant Gaillon, est un champ cultivé. De

grandes plantations d'arbres fruitiers, des pièces d'eau, des pelouses et de nombreux

bosquets agrémentent l'ensemble merveilleusement. La

porte était encadrée de deux corps de logis servant de conciergerie. Au-dessus

de cette porte, on pouvait lire : La "Chartreuse de Bourbon-lèz-Gaillon".

Cette mention était accompagnée de trois écus : le premier de France, à droite

celui du cardinal de Bourbon et à gauche celui du comte de Soissons. Une avenue

partait de cette porte, bordée de chaque côté par une double rangée d'arbres et

d'un fossé d'eau vive. A deux cents mètres environ, cette avenue était coupée

par une grille surmontée d'une croix. Cette grille prenait appui sur le mur

constituant le clôture intérieure du monastère.

L'église

de la Chartreuse mesurait 170 pieds de roi de longueur (56 m), 34 pieds de

largeur (11 m) et 32 pieds de hauteur (10 m). Ses murs étaient construits en

briques peintes de vermillon. Sa voûte était divisée en neuf arceaux

entièrement composés de pierres choisies et taillées. Elle était lambrissée de

pièces de bois. L'histoire raconte qu'un bois entier a dû être abattu pour en

assurer la construction. Douze chapelles semblables, ayant chacune son autel,

étaient réparties proportionnellement de chaque côté : six à droite et six

à gauche. Le

maître-autel[2] principal était orné de chaque

côté d'un autel plus élevé, suivant l'habitude de l'ordre des Chartreux. Son

retable était d'une riche architecture embelli par de belles colonnes de marbre

noir. Il était appuyé contre le mur du chevet, qui est arrondi en demi cercle. Derrière

le retable de l’autel du chœur, on pouvait lire, gravé sur un marbre noir: "Ce

grand autel de marbre noir et de marbre blanc, et le tombeau qui est dans le

chœur de l'église de cette Chartreuse de Bourbon, ont été faits des charités et

libéralités de haute et puissante princesse Mme Anne de Montafié veuve de très

haut et très puissant prince Charles de Bourbon , comte de Soissons, neveu de

monseigneur Charles, prince cardinal de Bourbon, fondateur de cette Chartreuse,

et le dit autel fut parachevé, l'an 1650". Un

Saint Jean-Baptiste était placé à l’autel du chœur coté évangiles et une Sainte

Catherine côté épîtres. Quarante-deux

hautes chaires avec un grand espace pour le cancel le meublaient. Les armoiries

qu'on y observait et en d'autres endroits étaient de France avec la barre de

droite à gauche. Elles avaient pour ornement une croix à deux traverses avec le

chapeau de cardinal. La partie supérieure était occupée par les Pères, et une

partie inférieure destinée aux frères convers, comportant chacune son autel particulier.

Au

total on dénombrait dix-huit autels tous plus beaux les uns que les autres.

Vitraux, tableaux, et matériels liturgiques d'or et d'argent en tout genre

achevaient la décoration intérieure. L'église fut consacrée le 1er septembre

1652 par Egide Boutault, évêque d'Evreux. Dans une armoire de la sacristie il y

avait un grand nombre de reliques : + Un reliquaire

d'argent doré, placé sur un pied de cuivre doré + Un cristal en

bosse enfermait une tête dont la bouche faisait voir un morceau de la mâchoire

de Saint Jean Baptiste, dans un cercle orné de pierreries + Une croix de

cristal de roche avec deux chandeliers de même. + La chapelle

portative du cardinal de Bourbon en une petite église rectangulaire avec son

toit au dessus, le tout orné de petites figures d'or massif et semé de fleurs

de lys avec la barre ou bâton entre quelques unes (qui sont les armes des

Bourbon). + Une croix

pectorale en or. + Sous un cristal

est un morceau de la vraie croix. + Et dans plusieurs

reliquaires de saints où sont rédigés en latin les noms de : S. Cruce

de N. S. J. C, de S. Corona ejusdem, de Sanguine ejusdem imbibé dans une

éponge, de S. Sudario; de Bombice quo extersa sunt vulnera ejusdem ; de Vinculis

quibus ligatus fuit idem, D. J. C.; de Capillis B. M. Virginia, de Zona,

chlamyde et Veloejusdem; de SS. Apostolis Petroet Paulo, Matthœo, Philippo,

Matthiâ, de Camisiâ S. Johannis évangelistae et capite S. Jambi, de S. Marco,

de S. Barnaba, de S. Bartholomeo, de SS. Stephano, Dyonisio Areopagita, S.

Vincentio, Levita et martyre, S. Laurentio, S. Sébastiano et de S. Euphemia,

virgine et martyre, de S. Théodore martyre, de S. Colomba, virgine et martyre ;

de Ossibus, S. M. Jacobi, de S. Martha Virgine. Un pas vers le coffre-fort des moines Dom

Mignot en était le prieur à cette époque. Les règles de vie des Chartreux

étaient très strictes : isolement perpétuel, un silence quasi absolu.

L'abstinence absolue de viande et le jeûne fréquent complétaient la règle même

en cas de maladie grave. Ils s'habillaient d'une robe de drap blanc, serrée par

une ceinture de cuir, avec une capuche. Ils sont toujours porteurs du cilice et

ont les reins ceints d'une corde pour se mortifier. Ils se consacraient à la

vie contemplative et à quelques travaux manuels. Certains moines s'adonnaient à

la culture des lettres, des arts et de la science. L'effectif d'un monastère se

composait d’un prieur, qui régit les religieux de la communauté, du vicaire

remplissant les fonctions de prieur en l'absence de celui-ci, du procureur

chargé des intérêts temporels de la maison, du sacristain à qui est confiée la

tenue de la sacristie, du garde des archives, d'un ou de plusieurs coadjuteurs

et adjoints, et des religieux proprement dits. Toutes les fonctions sont

électives. On donne le nom de profès à ceux qui font vœu de s'engager dans

l'Ordre, après être passés par le noviciat. Des domestiques sont attachés au

service de la maison et des religieux. Le roi imposait aux monastères

l'entretien des soldats invalides. Ceux-ci portaient alors le nom de Frères lais,

d'oblats ou de Frères donnés. Chaque année, la Grande Chartreuse, à laquelle

sont affiliés tous les monastères de l'Ordre, envoyait des visiteurs auprès de

ceux-ci pour s'assurer du maintien de l'observation de la règle commune.

Au

fil des années leurs possessions terriennes avaient considérablement

augmenté . Ils détenaient des fiefs et leurs dépendances un peu partout dans la région : §

En

1572 ils avaient acquis le prieuré de St Pierre de Launé à Radepont (Eure) et

celui de Saint Germain de Morgny. §

En

1575, c'était au tour du prieuré de Genneville près de Magny-en-Vexin (95) de

tomber dans leur escarcelle. §

En

1576 la chapelle de Saint-Fiacre d'Aubevoye. §

En

1582 tout le domaine

de Bethléem qui venait d'être érigé par le cardinal de

Bourbon sur les hauteurs d'Aubevoye. §

En

1583 la seigneurie voisine de Courcelles par le payement d'une somme de 20 000

livres et 300 écus §

En

1584, la seigneurie de Port-Mort et le fief de Roquemont à Villers-en-Vexin §

En 1597,

l'abbaye de Sainte-Catherine de Rouen avec les seigneuries de Caudecoste,

Dieppe, Appeville, Cannehan dépendant de la viconté d'Arques (la Bataille),

Carville, Limanville, Boscadan et la baronnie de Gruchy (76). §

Dans

le même temps, s'ajouteront les terres de Cahaigne, Fours-en-Vexin,

Requiècourt, Criquetot-d'Esneville, d'Anglesqueville l'Esneval, Saint-Vincent

de Nogent (76) et Giverville (14). §

En

1628, les pêcheries de Vernon (27) et la seigneurie d'Authevernes (95) §

En

1644, des biens à Montivilliers (76)

§

En

1646, le prieuré de la Chapelle aux Pots (60) §

En

1653, la seigneurie de Boisemont (27). Au XIIIe siècle le fief dépendait de la commanderie de Bourgoult. §

En

1703, le prieuré Sainte-Catherine de Bizy à Vernon (27) Bien

qu'étant incomplète, cette liste impressionnante mesure la puissance financière

de l'ordre des Chartreux à Gaillon. On estime son revenu annuel à 86 600 livres

en argent. Pour les 25 ou 28 religieux vivant dans cette enceinte, cette somme était

astronomique. Ils ne furent donc pas les seuls à profiter de cette manne

financière. Ils jouissaient également de libéralités assez

exceptionnelles : celles-ci allaient de la dispense du droit de péage sur

les grains, le vin et le bétail jusqu'au droit de "garde-gardienne"

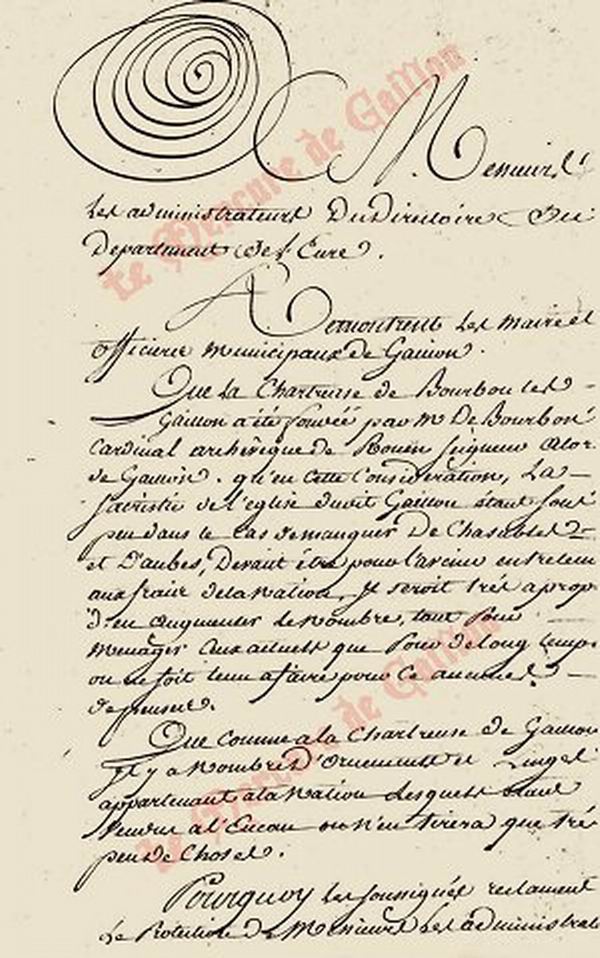

(droit de justice de cette époque) entre autres. Sur

les actes authentiques dépendant de la Chartreuse de Gaillon on retrouve

parfois le sceau de l’Ordre cartusien de la grande Chartreuse. Lors d’une

association de prières entre les Chartreux de Gaillon et les religieuses

hospitalières de Saint-Jacques des Andelys ce sceau fut apposé dans un acte

écrit sur parchemin. Le sceau orbiculaire (ou rond) représente les instruments

de la passion avec cette légende : Un

second, tout aussi sphérique et ayant les mêmes attributs, comporte la

légende : Les

deux sceaux sont pendants et plaqués entre deux papiers en demi rond, découpés

en feston, attachés de ruban de soie rose. Sur le premier document, la formule

de « cancellation » est : "Scellé du sceau de l’Ordre, ce 14

mai 1723". Sur le second acte on peut lire : "Donné en

Chartreuse, le mai 1746".[3] L’établissement

de Gaillon était devenu au XVIIIe siècle fort important tant

financièrement que spirituellement, avec des bâtiments magnifiques dont le

cloître et l'église qui renfermaient une foule d'œuvres d'art et de riches

tombeaux.

Le mausolée des princes Charles

Ier de Bourbon, né en 1523, était le frère d'Antoine de Bourbon,

père d'Henri IV. II fut proclamé roi de France par la Ligue sous le nom de

Charles X. Son règne fut éphémère (trois mois) et celui que les Ligueurs

eux-mêmes appelaient le roi sans couronne, fut exilé à Fontenay-le-Comte, en

Poitou, où il mourut le 8 mai 1590, le jour même où les troupes royales

s'installèrent sous les murs de Paris. Son corps fut ramené à Gaillon. Il fut inhumé dans la Chartreuse tandis qu'une urne contenant ses entrailles fut conservée dans l'église de Fontenay-le-Comte. Une plaque commémorative fut apposée sur ce second tombeau. D'autres

princes de la maison de Bourbon y avaient également leur sépulture, notamment

Charles de Bourbon-Soissons[4], qui

s'était distingué à la journée de Coutras, en 1587, et décéda le 1er

Novembre 1616. Anne de Montafié, sa veuve, lui fit ériger dans le chœur de

l'église, un tombeau en marbre, où elle fut elle-même inhumée, avec deux de ses

enfants. L’épitaphe du tombeau disait ainsi: "Charles de Bourbon, comte

de Soissons, pair et grand maître de France, gouverneur du Dauphiné et

Normandie, très pieux, très sage et très vaillant, mourut l'an MVICXII, le 1er

novembre âgé de XLVI ans". Leurs statues figuraient couchés sur ce

sépulcre, tête couronnée et fleurdelisée ouverte. Etendues sur le dos avec les

mains jointes, un coussin sous la tête, l’effigie de l'homme avait un lion sous

les pieds avec la gorge couverte d'une fraise un peu évasée sur le devant. Aux

quatre coins des faces collatérales de ce monument, de son ciseau son équerre

et son compas, le sculpteur a gravé leurs chiffres entrelacés de cette

manière. Ce sont deux A dont l'un est renversé ainsi A

la face qui regarde l'autel, il y avait un piédestal pareil au précédent, il

portait deux anges qui avaient leurs mains gauches et droites appuyées sur deux

gantelets tenant un linge. Un marbre noir au dessus portait: "Anne de

Montafié, comtesse de Soissons, femme de très haut et très puissant prince,

Charles de Bourbon, princesse douée de toutes les vertus fist faire ce tombeau

l'an MVIe XXXIII et mourut l'an MVIeCXLIII, âgée de LXVII

ans". Au-dessus de cette inscription, un marbre blanc blasonnait : parti

au 1er de France avec le bâton péri, au 2e chargé d'un

lion couronné et surmonté d'un croissant tourné en dehors et rempli d'une

étoile en son vide (sic). Sur

la face collatérale côte évangiles, on y voyait aussi les tombeaux de Charlotte

Anne de Bourbon. Un gisant présentait la princesse allongée, soutenue sur son

bras gauche et tenant de sa main droite un livre posé sur sa cuisse droite et

sous son coude gauche était placé un coussin. Elle était vêtue d'un corps de jupe

orné d'un fil de perles à trois rangs descendant de haut en bas sur le milieu

de la robe et tournant sur les reins en forme de ceinture. Une inscription était

enchâssée dans un marbre indiquait : "Charlotte Anne de Bourbon, leur

fille très aimée et très estimable, mourut l'an MVIe XXIII, âgée de

XXVI ans. Ses vertus surpassaient son âge". A

la face opposée, côté épîtres, une urne de marbre blanc ouverte présentait un

coussin fleurdelisé sur lequel était couché un petit enfant enveloppé d'un

lange aussi fleurdelisé et un piédestal de marbre blanc. On pouvait y lire,

écrit en lettres d'or : "Elisabeth de Bourbon leur fille mourut l'an

MVICXI, âgée de un an, heureuse d'être morte en l'état d'innocence". Le

caveau des princes et princesses inhumés dans la Chartreuse accueillait aussi les

dépouilles de Marie de Bourbon, de Louise-Christine de Savoie-Carignan,

d'Eugène-Maurice de Savoie, mort à Unna, en Westphalie le 8 juin 1673 et de sa

sœur Anne-Marie,Françoise de Savoie, dite Mademoiselle de Dreux. On conservait

dans l'église le cœur de Louise de Bourbon-Soissons, épouse du duc Henri de

Longueville, morte le 9 septembre 1639 ; à côté se trouvait le corps de

son frère, Louis de Bourbon-Soissons tué à la bataille de Sedan en 1641, qu'il

avait gagnée contre l'armée du roi. Après, venait la dépouille de sa sœur,

Marie de Bourbon-Soissons, veuve de François de Savoie, prince de Carignan,

morte le 3 Juin 1692, âgée de 87 ans. Toutes les sépultures et monuments furent

anéantis dans les incendies qui allaient survenir. Le coup de feu

La

vie s'écoulait paisiblement dans ce havre de paix jusqu'à ce qu'un jour de 1696

un premier incident intervienne; la foudre tomba sur le clocher de l'église qui

fut en partie détruite. Elle fut reconstruite en très peu de temps. En 1764, la

Chartreuse fut à nouveau attaquée par les flammes. Cette fois presque toute

l’abbaye partit en fumée. Mais grâce à de grands sacrifices, et à la vente de

propriétés leur appartenant, les moines purent songer à sa réédification à

partir de 1769. L'architecte Helin fut chargé de la reconstruction de la

nouvelle Chartreuse. Les travaux furent achevés le 18 septembre 1776. Elle fut

consacrée par Mgr de La Rochefoucault. C'est

à cette époque que les frères réunirent en un même tombeau les restes du

fondateur du monastère, ainsi que d'autres appartenant à la famille de Bourbon.

Les moines firent sceller par-dessus l'épitaphe de marbre, que l'on voit

aujourd'hui dans l'église d'Aubevoye. La bibliothèque

avait survécu aux deux incendies. Elle devenait de plus en plus importante. On

pouvait y trouver, parmi d'autres ouvrages du XVe siècle, des

manuscrits de saint Thomas d'Aquin provenant de la bibliothèque des rois de

Naples. Toutes les matières étaient représentées, même les plus insolites. Une

imprimerie avait même été implantée dans le monastère pour la reproduction de

ses propres oeuvres. La bibliothèque de Louviers possède quelques-uns de ces

manuscrits[5] et

autres curiosités. Voyez la notice associée à ce dossier. La

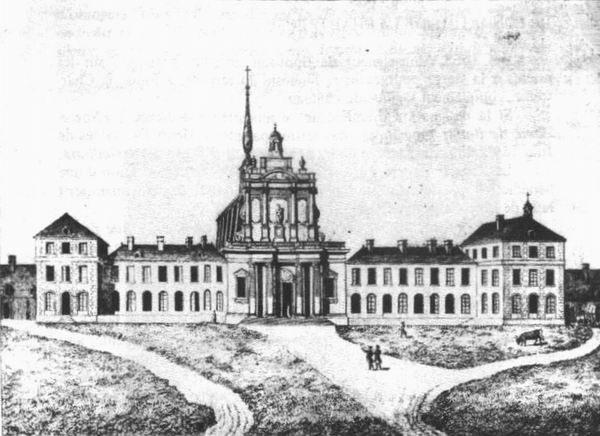

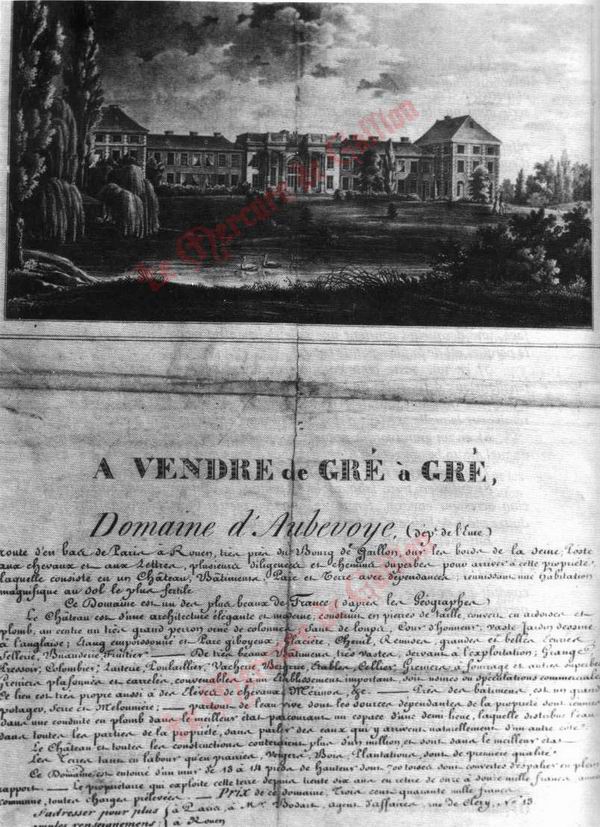

révolution de 1789 fut néfaste à ce monastère. En 1791 les biens du clergé

deviennent biens nationaux. Un inventaire avait déjà été réalisé en mars 1790.

Le 23 décembre 1791, elle fut vendue à un certain François Lefan pour la somme

de 37 100 livres. Mais Lefan ne respecta pas ses engagements financiers. Il y eut

une autre adjudication le 12 mai 1792. C'est

un certain Jacques, Juste Suard qui acquiert la Chartreuse pour la somme de

296 000 livres. Mais le 15 juin 1792 il la rétrocède à Louis-Nicolas Louis,

architecte et directeur des bâtiments du duc d'Orléans, franc-maçon,

grand-maître du Grand-Orient de France. Passé par la guillotine en 1793, le duc

n’en profita pas. La Chartreuse de Bourbon-lèz-Gaillon devient alors le château

de famille des Louis. La fille de Louis-Nicolas, Hélène, en sera la dernière

châtelaine. Le 11 Janvier1834 c'est l'arrêt de mort de la Chartreuse qui sera

finalement achetée par M. et Mme de Dehaumont puis ensuite entièrement démolie :

l'église et les tombeaux même ne furent pas respectés. Les fondations furent

arrachées jusqu’à 1 m de profondeur afin de rendre le terrain cultivable. Le dernier refuge

Asile

sûr pour certains, trop doux pour d’autres, la Chartreuse eut aussi ses

apostats. Dom Nicolas Verson, ancien chartreux de Gaillon exilé pour

insubordination envers sa hiérarchie en 1722, n’hésitait pas écrire dans une

lettre[6] ;

"...Je dois donc embrasser avec joie le moyen que Dieu a daigné me

ménager de vivre en véritable Chartreux, car je n’aurai pu faire à Gaillon, où

j’étais trop bien. J’y avais une cellule fort commode, une bibliothèque

considérable et mille autres agréments...". Tous n’étaient pas de cet

avis. C'est

à la Chartreuse que Dom Bonaventure d'Argonne, mort en 1704, connu surtout,

pour plusieurs ouvrages d'histoire et de littérature, sous le pseudonyme de Vigneul-Marville,

séjourna longtemps. Le célébrissime peintre Eustache Lesueur, élève de Simon

Vouet et ami de Nicolas Poussin, y a composé une grande partie de la galerie de

St Bruno (en 22 tableaux) de la Chartreuse de Paris, conservé maintenant au

musée du Louvre. Parmi ceux-ci on remarquera le tableau où deux anges déroulent

et soutiennent dans les airs le plan de la Chartreuse [ci-dessus],

et le présentent au visiteur. Or quand on y regarde de plus près on constate la

similitude avec le plan de Jean Lemaire. Lesueur peignit cette toile pour

décorer le cloître des Chartreux de Paris nous dit-on[7], et

faire suite à ceux où il a représenté les principaux événements de la vie de

saint Bruno. Elle n'a cependant aucun rapport avec l'histoire du saint. Les

religieux de Paris auraient finalement insisté pour joindre à cette belle

collection le plan de leur monastère, le peintre ne voulut l'offrir que d'une

manière noble et pittoresque. Mais est-ce les religieux de Paris ou de Gaillon

qui firent cette démarche ? Que

devinrent les religieux quand l'abbaye fut saisie le 18 janvier 1791 ? Ils

étaient encore au nombre de 28 dont 16 frères et le prieur, 5 profès et 6

frères donnés. La majorité des moines se dispersèrent. Nous retrouvons trois

d'entre eux, le prieur Dom Emmanuel Ducreux, les frères Dom Dorothée Aubourg et

Dom Anthelme Guillemet au domaine de la Créquinière à Aubevoye où Dom Honorat

vint les rejoindre plus tard. Un

an avant la Révolution, le frère Ducreux écrivit une vie de saint Bruno en

français pour la Chartreuse de Gaillon[8]. Il y

mentionne plus de cent écrivains de l’Ordre de Saint-Bruno. E.

Ducreux et D. Aubourg prirent le chemin de l'Angleterre en 1792 et furent considérés

comme émigrés. En 1803, ils rentrèrent en France. Ils furent amnistiés et

jurèrent fidélité à la nouvelle constitution. Dom Dorothée Aubourg devint curé d'Aubevoye

en 1804 jusqu'à sa mort le 16 novembre 1827. Un autre homme, écrivain très connu

fuyant la Terreur, séjourna à la Créquinière avec les frères; il s'agit de

l'académicien Jean-François Marmontel. Il décéda et fut enterré à Habloville

(ou Abloville) le 31 décembre 1799, proche de Gaillon, où il s'était

définitivement fixé. Ses cendres rassemblées dans un cercueil de plomb furent

transférées, bon gré mal gré, dans le cimetière de St Aubin-sur-Gaillon le 6

novembre 1866. Une plaque commémorative fut inaugurée le 26 octobre 1899 en son

honneur. Droit d’inventaire

Les

œuvres d'art contenues dans l'église de la Chartreuse et le cloître étaient nombreuses.

On compte des œuvres des peintres Philippe de Champagne, dont une vision de

saint Bruno, et Eustache Lesueur, du sculpteur Nicolas Legendre ou Adrien Gois. Tout fut dispersé par la bande noire qui se jeta sur l'abbaye, comme une nuée de

vautours sur un cadavre. Quelques-unes néanmoins ont pu être sauvées grâce à de

bons esprits et figurent depuis ce temps dans quelques églises des environs: à

Aubevoye est la dalle sépulcrale et l’une des statues de saint Bruno sculptées

par Nicolas Legendre, artiste attitré de Nicolas Foucquet pour Vaux-le-Vicomte[9]. L'abbé Blanquart, curé de la Saussaye, avait attribué cette statue à Adrien Gois et la datait aux environs de 1770. Voici, ce que nous dit Millin dans sa notice de la "Chartreuse-lès-Gaillon" : "La grotte de saint Bruno servait de contre-table à l'autel; elle était sculptée par M. Gois, sculpteur de l'Academie, qui a fait aussi la Vierge du portail, et peinte par M. Machi".

Des notes de labbé Droui, curé d'Aubevoye viennent appuyer ces dires. Citant l'abbé Blanquart il nous révèle qu'un manuscrit de la bibliothèque de Rouen, contenant des relations de voyage en Haute-Normandie (de 1777 à 1779), donne quelques détails sur la Chartreuse et son église. On y lit, relativement au maître-autel et à la statue de saint Bruno: "Le maître-autel à la romaine est traité tout en marbre et excellent goût, les chandeliers en girandole dorés d'or moulu et tous les ornements de même. Au lieu d'un tableau au maître-autel, on a pratiqué dans l'arcade du rond-point, une grotte qui fait un très bel effet, ou on voit un saint Bruno à genoux, priant. Cette grotte, qui est en saillie en dehors de l'église, est éclairée par un lanternon qui ne paraît point, ce qui ajoute à l'illusion, sans interrompre l'uniformité qu'exige l'architecture". L'abbé Drouin ajoute : "Dans les Salons de 1769 et 1773, on trouve, sous le nom de Gois, et faisant partie de ses œuvres: - Saint Bruno en méditation. - L'apothéose du même saint (dessin au lavis). - Projet d'une chapelle de chœur de la Chartreuse de Gaillon. -Plusieurs dessins au lavis sous le même numéro. - Saint Bruno, statue pierre exécutée pour la Chartreuse de Gaillon".

Plusieurs autres modèles de saint Bruno, sous différentes postures, avaient été placés en divers endroits du monastère. Dans l'église de Gaillon on conserve toujours un maître-autel en marbre surmonté de trois angelots. Un inventaire de 1791 relève un aigle en cuivre formant un lutrin et l'horloge de l'église de la Chartreuse. Sans oublier le Christ en croix en ivoire d'inspiration janséniste dont nous parlons dans la notice de l'église de paroissiale. Tout ce mobilier fut transporté à Gaillon vers 1791, mais n'existe plus de nos jours.

Dans l'église de Saint-Aubin-sur-Gaillon sont les boiseries

sculptées du chœur de l'église de la Chartreuse comportant huit médaillons de

personnages de l'époque dont les noms sont inconnus. Certains y voient la présence

de Mgr François Ier Harley Champvallon ou encore Charles Ier

de Bourbon.

L'un

d'entre eux (celui à l'extrême gauche) pourtant laisse suggérer une

représentation de Jean Lemaire (dit Lemaire Poussin) l'assistant de Nicolas

Poussin venu s'abriter dans ces lieux jusqu'à la fin de sa vie. Il décéda en

1659 et y fut inhumé. A Vernon, nous retrouvons dans la collégiale le

maître-autel principal en marbre rose de toute beauté. Il est regrettable que

cet autel soit caché par des tentures en toile. Nous nous sommes laissé dire

qu'il prenait beaucoup de place dans l'église de Vernon et qu'il

"cassait" la perspective intérieure de l'édifice. Aux Andelys, le

visiteur pourra admirer une splendide mise au tombeau en marbre à l'échelle

humaine. Cette œuvre est attribuée à l'école de sculpture de Verneuil (27). Une

autre riche dépouille est l'autel de la chapelle de la Vierge, tout de bois

sculpté, garni d'un Jésus enfant au milieu des docteurs de l'Eglise. Cette

toile est attribuée à Eustache Lesueur. D'autres la donnent pour Jacques Stella

ami de N. Poussin. L'église de Saint-Julien-de-la-Liègue garde la grosse

cloche. Réduite

à néant, il ne restera rien des bâtiments prestigieux de ce qui fut appelé en

son temps "la plus belle Chartreuse de France". Le mur de clôture qui

suit la route de Gaillon aux Andelys, se poursuivant jusqu'à la Seine, en est

le seul et piètre vestige. Le corps de ferme, en fait quelques granges, a été

transformé en locaux d'habitation. Dans les années 1980, un lotissement prendra

la place de l'ancienne abbaye. Pour

conclure ce voyage historique, je vous propose de visiter maintenant la Nouvelle Galerie de St

Bruno virtuelle regroupant les quelques vestiges disséminés à travers la

région.

Thierry Garnier

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||