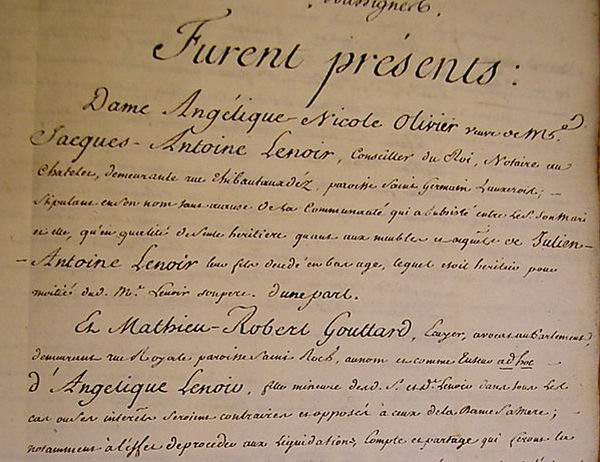

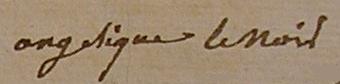

Nous commencerons par Angélique (née le

18/11/1760), qui comme on a pu le voir précédemment était fille de Jacques

Antoine LENOIR, clerc du Notaire

MORIN dont l'étude était située rue Montmartre, Paroisse St Eustache. Celui ci n'exerça que 5 ans avant son décès le 17 août 1762[1], à l'âge de 37ans, laissant derrière lui 2 enfants mineurs :

Julien Antoine, décédé quelque temps après son père (4/11/1762) à l'âge de 3

ans et la petite Angélique alors âgée de 2 ans, ainsi que sa femme, Angélique

Nicole OLIVIER, 19 ans, aux bons soins de Julien Etienne OLIVIER Maître

Tabletier, père de cette dernière. Angélique Nicole n'avait en effet que 16 ans lors de

son mariage le 21 février 1759 à St Merry[2] avec Jacques Antoine LENOIR. La

mère de la mariée, Angélique TILLIARD décèdera aussi quelques mois plus tard le

27 mai 1759. C'est donc une vie difficile qui commencera pour la petite

Angélique, élevée dans ce quartier des

Halles, en partie par son grand-père et par les

grand-oncles et tantes tant du côté OLIVIER que du côté TILLIARD, sa mère étant

fille unique, Dans cette dernière famille, de nombreux cousins et pas des moindres. Angélique

est donc bercée par les Arts dès son plus jeune âge et elle a certainement

entendu raconter bien des histoires par son grand-père Julien Etienne OLIVIER,

fils de Jean OLIVIER et de Marie Anne LE BRUN, au sujet du peintre Charles LE

BRUN, "qui fit connoissance à Lyon avec le célèbre POUSSIN qui lui

accorda son estime & son amitié, & lui fit part de ses secrets de

l'Art, qui font le fruit d'un travail réfléchi & d'une longue

expérience" (et avec qui il partit à Rome en 1642), homonyme de son

arrière-grand-père. Il n'est pas impossible qu'il existe un lien de parenté, entre Nicolas

LE BRUN, père du fameux peintre, et le propre père de Charles LE BRUN,

arrière-grand-père d'Angélique LENOIR. Mais la tenue lacunaire des registres de

JOUY-SOUS-THELLE (Oise) en 1588, année de naissance de Nicolas, frère du

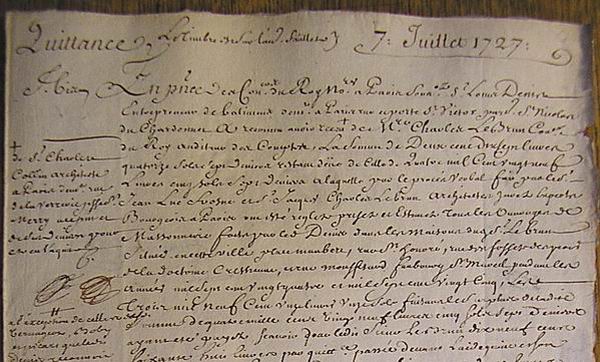

peintre Charles ne nous permet pas de confirmer cette hypothèse. En effet divers contrats passés entre 1724 et 1725 entre Jacques

Charles LE BRUN, greffier des Bâtiments, architecte, juré expert, cousin

germain de Marie Anne LE BRUN, grand-mère d'Angélique, et Charles LE BRUN,

auditeur en la Chambre des Comptes, légataire universel de Charles LE BRUN son

oncle, premier peintre du roi, témoignent néanmoins des bonnes relations qui

existaient entre eux. Une

quittance de 1727[5] nous indique en effet que

Jacques Charles LE BRUN est intervenu en qualité d'Architecte Expert dans les

travaux que Charles LE BRUN, neveu du peintre, fait exécuter pour les maisons

qu'il possédait Place Maubert, rue St Honoré, rue Mouffetard, Faubourg St

Marcel... la plupart provenant de son héritage. Le Peintre LE BRUN, dont la

fortune était considérable, avait en effet dès le début de 1651, put acheter

pour 7 000 livres une maison au faubourg Saint-Victor, sur le fossé entre les

portes Saint-Marcel et Saint-Victor, début d'une longue série d'acquisitions,

presque toutes dans le même quartier et souvent même attenantes. A sa mort, il

ne possédait pas moins de neuf maisons à Paris, un jeu de paume et deux

terrains à bâtir, pour une estimation totale de 110000 livres[6]

Rappelons

que LE BRUN, peintre de Louis XIV, était un ami intime d'Eustache LE SUEUR.

Tous deux élèves de Simon Vouet, et amis de Nicolas POUSSIN et malgré les

calomnies et bon mots qui en faisaient des ennemis jurés et dont Bonaventure

d'ARGONNE, entre autres, s'est fait l'écho, LE SUEUR fut néanmoins le parrain

de Suzanne LE BRUN (née en 1649), nièce du peintre, sa marraine étant Suzanne

BUTAY femme de LE BRUN. Rappelons

aussi que c'est à la Chartreuse de GAILLON qu'Eustache LE SUEUR composa une

grande partie de la galerie de St Bruno (série de 22 tableaux), conservés

maintenant au musée du Louvre. LE SUEUR mourut, non dans une cellule, chez les

chartreux, et dans les bras du prieur de ses moines, comme on a pu le dire,

mais chez lui, île St-Louis, et dans les bras de sa femme tant aimée, Geneviève

GOUSSÉ. Côté OLIVIER, c'est une toute autre

histoire, certes la famille est aisée et a comme clientèle l'aristocratie,

fréquentant la Cour, mais il semble que Jean et sa femme Marie Anne LE BRUN

aient connu des problèmes financiers vu le nombre de condamnations prononcées à

leur encontre par sentences des 29/10/1724, 12 et 15/01, 28/2, 7/3, 25/04,

10/07/1725 et 19/7/1726, les sommant de respecter leurs échéances. Au

décès de Marie Anne survenu en 1726, rue des Arcis[7],

leurs 7 enfants devront renoncer à la succession ou du moins l'accepter sous

bénéfice d'inventaire[8].

Charles LE BRUN son père, devenu tuteur de ses petits-enfants mineurs, avait

renoncé dès 1722 à son métier de marchand mercier, joaillier et tabletier

peignier, rue Planche-Mibray, pour devenir "Juré contrôleur courtier

vendeur de la volaille, gibier, cochons de lait, agneaux et chevaux". On

peut penser que le métier du bois ne rapportait plus assez ou bien qu'il

n'avait peut être pas le talent d'un TILLIARD. Il continuera néanmoins à vivre

jusqu'en 1732 sur les biens laissés par sa femme, Marie Françoise PORLIER, décédée

2 ans avant sa fille, au troisième étage d'une maison rue de la Tâcherie. Les

inventaires qui suivront les décès de chacun des arrière-grands-parents[9] et de

la grand-mère d'Angélique font pourtant état de vaisselle d'argent, de meubles

en bois d'olivier, d'armoires, de bibliothèques et de nombreux tableaux,

représentant Charles Borromée (canonisé en 1610), le cardinal de Richelieu, La

Sainte Famille ou La Madeleine, mais les dettes de la communauté excèdent de

beaucoup les biens et effets qui en dépendent. C'est en partie des

TILLIARD qu'Angélique Nicole OLIVIER, veuve LENOIR tient sa fortune. Elle

donnera et constituera en dot à sa fille Angélique la somme de 295 000 Livres

lors de son mariage avec Jean Marie Alexandre d'HAUTPOUL-FÉLINES en janvier

1780[10]. Le

père d'Angélique, Jacques Antoine LENOIR, quant à lui est le fils d'Antoine

LENOIR et d'Anne REINVILLE, cousins issus de germains, qui obtiendront une dispense

de l'Officialité de Pontoise pour se marier en 1724 à VETHEUIL (Val-d'Oise)

d'où leurs familles respectives sont originaires. (C'est dans la crypte de

cette très belle église du XIIe siècle, ci-contre) célèbre par son Retable, que

furent découverts en 1902 des sarcophages mérovingiens.) Les

LENOIR et les REINVILLE sont marchands de bois, parmi les nombreux négociants

qui se mobilisent et engagent des fonds vers l'exploitation du duché-paierie de

La Roche-Guyon, principal domaine de la famille de Louise Elisabeth Nicole et

de son père Alexandre de LA ROCHEFOUCAULD.[11] L'intendant

de ce vaste domaine (de 1728 à 1768) n'est autre que Mathieu Robert GOUTTARD,

qui, par acte du 2 mars 1765 et suite au désistement de Jean Ducastel, fut

nommé tuteur d'Angélique et de Julien-Antoine LENOIR à la mort de leur père

Jacques-Antoine. Avocat au Parlement, prévost de Vétheuil, Mathieu GOUTTARD est marié à

sa cousine, Marie Geneviève OURSEL, elle-même, grand-tante d'Angélique,

Jacques-Antoine LENOIR et Pierre REINVILLE, ayant chacun épousé des demoiselles

OURSEL.

Ce

noyau familial soudé par des alliances communes attachées au domaine des LA

ROCHEFOUCAULD est pour Angélique, dès sa naissance, une opportunité

relationnelle, qui a certainement, par l'intermédiaire de Mathieu GOUTTARD,

joué un rôle prépondérant dans sa rencontre avec Jean Marie Alexandre

d'HAUTPOUL-FELINES. Angélique et Jean Marie Alexandre resteront mariés 12 ans. Souhaitant

sans doute protéger ses biens Angélique demandera le divorce, droit

nouvellement acquis depuis septembre 1792, notamment pour cause d'émigration.

En

1793, elle établira des procurations au profit de ses fils, puis des

déclarations les 3/9/1794, 6/7/1796 et 21/1/1798. Tous ces actes ont

malheureusement été passés en brevet auprès de Me Raffeneau qui n'en

a pas conservé les minutes. Elle

animera à Paris sous le Consulat

un salon fréquenté par les

notabilités de l'époque, au 9 rue du Gros-Chenet (actuel rue du Sentier). Mme

Vigée-Lebrun et Mme de Staël sont ses plus proches voisines. Angélique repose au Cimetière du Père-Lachaise avec sa

mère et ses enfants. Passons

à Alexandre (Alexandre-Marin), né le 27/12/1761, fils d'Alexandre

LENOIR, bonnetier de la rue St Honoré, et de Catherine Louise ADAM. Il est

l'aîné de 8 enfants, encore mineurs lors du décès de leur mère en 1790.

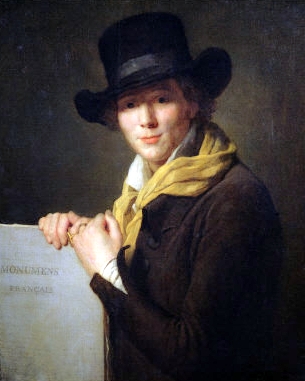

Élève

du peintre Doyen, archéologue, Alexandre Lenoir est l'un des personnages de la

Révolution qui continue à susciter parmi les historiens d'art et les

archéologues les plus violentes controverses. Les

destructions de la Révolution française seront à l'origine de la création du

Musée des monuments français. L'assemblée nationale, le jour même où elle

déclarait que les biens du clergé appartenaient à la chose publique, chargea

son comité d'aliénation de veiller à la conservation des objets qui pouvaient

se trouver renfermés dans ces domaines. C'est ce comité d'aliénation qui,

recherchant un lieu convenable pour garder les trésors qu'on se proposait de

recueillir, affecta la maison des Petits-Augustins au service de la sculpture

et des tableaux, en même temps qu'il instituait celles des Capucins et des

Cordeliers pour les livres et les manuscrits. Alexandre Lenoir, adjoint le 12 octobre 1790 à la commission des

monuments formée par le comité, demande et fait accepter, grâce au

soutien de Jean Sylvain Bailly, la réunion de tous les objets d'art provenant

des biens nationaux dans ce musée. Le 4 janvier 1791, il est

spécialement chargé du soin de recueillir les monuments, de les conserver et de

les mettre en ordre.

Destiné par son

éducation à la pratique de la peinture et n'ayant pas reçu une instruction qui

lui eût fait tenir une place parmi les érudits, il se distingua par son zèle à

remplir les devoirs qui lui avaient été donnés, par une haute intelligence

artistique et par un goût vivement senti

pour les monuments qu'il recueillait et disposait.[12] Il

épouse le 7 février 1794 Adélaïde BINARD, artiste peintre, dont il aura trois

enfants, Zélia (1795-1813), Albert né en 1801 et Clodomir en 1804.

Alexandre

père, né le 29/10/1723 à LA NEUVILLE-SUR-OUDEUIL[13] dans

l'Oise, avait épousé en premières noces Marie Charlotte MOUTON, dont il eut

quatre enfants. Marie Françoise, Françoise, Alexandrine et Henri L'aînée,

Marie Françoise, marchande de linge fin, rue de l'Arbre-sec, paroisse

Saint-Germain l’Auxerrois, avait une liaison avec Pierre MAYER, qu'elle finit

par épouser en 1789, dont elle eut une fille Constance, qui fut l'élève et la

maîtresse de Pierre-Paul PRUD'HON. Marie

Françoise décède brutalement le 30/9/1793. [14] Sa fille Constance, dépressive, vivait dans

l'inquiétude du lendemain ayant dépensé le capital légué par son père à la

carrière de Prud'hon et à l'entretien de la famille de celui-ci. Prud'hon

n'était ni veuf ni divorcé et une légitimation de leur liaison était toujours

impossible. Epuisée par les nuits sans sommeil et par l'angoisse qui la

tenaillait, elle se suicide le 28 mai 1821 dans sa chambre, se tranchant la

gorge avec le rasoir de son amant. [15] La sœur de Marie Françoise, (également prénommée Marie

Françoise) quant à elle, avait épousé Jean François Maurice HONORÉ Alexandre-Marin

Lenoir avait obtenu de Lucien Bonaparte l'autorisation de transférer à Paris le

23 avril 1800 les restes d'Abélard et d'Héloïse. Il en avait conservé des

reliques recueillies lorsqu'il était conservateur du Musée des Monuments

Français, qu'il distribuait à certains de ses amis (Vivant Denon...). Nous

pouvons suivre les traces d'une de ces reliques par l'intermédiaire de Mme

LENOIR-HONORÉ, fille ou belle-fille de Marie Françoise, qui les a reçues

d'Albert, fils d'Alexandre-Marin, et qui les donnera à Louis Maillard (1814-1865),

qui a connu la famille Lenoir à la Réunion. Les restes d'Héloïse et d'Abélard,

authentifiés par la signature de Louis Maillard du 17 mai 1860, passeront

ensuite à son cousin Alexandre Manceau, le dernier grand amour de GEORGE SAND,

jusqu'à Christiane Sand, seule héritière des archives Sand.[16] Le

petit-fils d'Alexandre-Marin, Alfred Lenoir, sculpteur, dernier enfant d'Albert

et de Laure Rey, s'était réfugié, pendant la Commune, à Péronne chez les HONORÉ

et avait "taillé dans la glaise" un médaillon du jeune Fernand HONORÉ

à l'aide d'une photo. Cette photo de 1870-1880 était jointe à l'enveloppe

contenant les précieuses reliques.[17] Alexandre

père céda à Jean François Maurice Honoré et son épouse Marie Françoise Lenoir,

par acte sous seing privé en date du 7 floréal an 6 (28 avril 1798), le fonds

de commerce de bonneterie sis au 497 rue Saint Honoré. Il

décède le 3 décembre 1802 au 28 rue Denfert à PARIS, à l'âge de 79 ans, Les Registres de LA NEUVILLE SUR OUDEUIL

comportant des lacunes entre 1704 et 1741, la filiation avec Alexandre

LENOIR, père d'Alexandre Lenoir et grand-père d'Alexandre-Marin ne peut être

certifiée. Toutefois un Alexandre LENOIR, bonnetier à La

Neuville, épouse Gabrielle PRUD'HOMME (†1722) dont il eut deux fils, Antoine et

Louis. Nous le retrouvons en mars 1761, logé chez son fils Louis rue

Montorgueil, en mai 1761 ainsi qu'en 1790 logé chez le sieur Alexandre Lenoir,

Me Bonnetier, rue St Honoré Paroisse St Germain l'Auxerrois à

l'enseigne de "la Perle".[18] Ce marchand de La Neuville épousa Catherine

SOUDAY en secondes noces (CM du 20/1/1742 Me Antheaume à Beauvais), Le père d'Alexandre

Marin né en 1723 est-il le fils de Catherine Souday ? Il

reste encore beaucoup de recherches à faire en perspective notamment du côté de

la marraine d'Alexandre Marin, Françoise COUART et de son parrain Marin CHERON dont on retrouve le

patronyme à Vétheuil. Par

les LENOIR, les LE BRUN et les LA ROCHEFOUCAULD, le Vexin se trouve encore au

cœur de ces investigations, et il n'est pas impossible de faire un jour le lien

entre les deux familles LENOIR, La Neuville-sur-Oudeuil se trouvant à 70 km de

Vétheuil.

Anne de Varax Remerciements particuliers à : A-M Lecordier [1] Inventaire du

21/08/1762 Me SIBIRE - AN ET/LXIX/693 [2] CM

du 19 février 1759 Me LE COURT - AN ET/CI/478 [3] CM

24 juin 1738 Me MASSON AN ET/CVIII/432 [4] L'art

du siège au XVIIIe siècle en France - Bill G. B. Pallot 1987 [5] Quittance du

7/7/1727 Me FROMONT - AN ET/XVII/651 [6] REVUE DE L'ART, n° 114 / 1996-4, p. 17-22 [7] La partie de

cette rue voisine de la Seine, a été détruite au XIXe siècle

et reconstruite jusqu'à l'endroit où elle se trouve coupée par la rue de Rivoli

créée alors. Cette partie était auparavant étroite, sale, obscure, et prenait

les noms de Planche-Mibray et des Arcis,

qui ont disparu. [8] Registre

Tutelle AN Y4403B 30/01/1726 [9] Scellés

du 28/4/1732 AN Y15932 et Inventaire du 9/7/1732 Me LE COURT AN

ET/CI/294 [10] CM du 11

janvier 1780 Me GOBERT AN ET/XLVI/476 [11] La famille La Rochefoucauld et le duché-pairie de La Roche-Guyon au XVIIIe ... Par

Michel Hamard [12] Les

monuments de l'histoire de France, catalogue des productions de la peinture, de

la sculpture et de la gravure. Par Michel Hennin

[13] Inventaire

ET/XI/820 Me Lecerf 13/01/1803 [14] AN,

ET/XXIV/982 du 29/1/1791 incluant un acte du 22/12/1793 [15] Constance

Mayer - [16]

http://www.pierre-abelard.com/reliques.htm#Le_baron_ [17]

http://www.pierre-abelard.com/nouveau%20don-B.htm [18] AN ET/LIII/371

du 6/03/1761 et ET/LXXVI/379 du 1/05/1761 |

Dans un précédent article,

Dans un précédent article,

Cette somme comprenait deux maisons rue St Joseph et rue du Gros-Chenêt pour

178 000 Livres et diverses créances dont étaient redevables entre autres, Me

Mayon d'Aulnois, le sieur de Melleville, le marquis de Poterat, et

surtout Louis MERCIER, son oncle pour la somme de 52 569 Livres (emprunt pour

payer la maison dite du "Chariot d'Or" acquise le 30/08/1749 et qui

avait également fait l'objet d'un emprunt de 12 000 Livres par Louis Mercier et

sa femme Elisabeth Nicole Olivier à Jean Nicolas de LA GUILLAUMIE Conseiller du

Roy & son épouse

Cette somme comprenait deux maisons rue St Joseph et rue du Gros-Chenêt pour

178 000 Livres et diverses créances dont étaient redevables entre autres, Me

Mayon d'Aulnois, le sieur de Melleville, le marquis de Poterat, et

surtout Louis MERCIER, son oncle pour la somme de 52 569 Livres (emprunt pour

payer la maison dite du "Chariot d'Or" acquise le 30/08/1749 et qui

avait également fait l'objet d'un emprunt de 12 000 Livres par Louis Mercier et

sa femme Elisabeth Nicole Olivier à Jean Nicolas de LA GUILLAUMIE Conseiller du

Roy & son épouse