|

|

Forteresses et tours médiévales du canton de Gaillon (partie 1) |

Part II - Forteresses alchimiques normandes et récits rabelaisiens

Un

château "fait aux dalles" alchimiques En

1262, le roi Saint Louis céda à Eudes

Rigaud (ou Odon Rigaud),

archevêque de Rouen, le château et le bourg de Gaillon, la tour et

le village des Noës avec le droit de présenter aux

prébendes, en échange du vivier, des moulins que les archevêques possédaient à

Rouen et d’une somme de 4 000 livres payée au roi à Nevers au mois de juillet

de cette même année. Tout cela nous le savons depuis fort longtemps, mais quelles sont les

raisons de cette cession à l’archevêque de Rouen ? E.

Rigaud était fort riche, selon certains de ses historiographes[1].

Depuis son accession au trône archiépiscopal du Rouennais, il cherchait

désespérément un castel en Normandie pouvant contenir et protéger toutes ses

richesses. Une chronique raconte qu’un soir, rentrant d’une visite auprès de

son suffragant l’évêque d’Evreux, E. Rigaud fut surpris au milieu de la

campagne par un violent orage. Accompagné de ses chanoines, il chercha asile et

trouva enfin refuge dans le domaine royal de Gaillon. Accueilli par le

capitaine de la forteresse, E. Rigaud y passa la nuit. L’archevêque de Rouen,

ébahi, tomba en admiration devant ce logis féodal. Etonné de voir un tel

château vide de ses occupants, il aurait dit au capitaine : « Voilà de

bonnes murailles qu’il doit être difficile d’escalader. Je pense qu’un trésor

ne saurait être plus en sûreté qu’ici »[2]. Dès cet instant, il eut pour seul objectif

d’entrer en possession du château de Gaillon afin de mettre tous ses biens à

l’abri. Si l’aspect Renaissance

du château de Gaillon nous est parfaitement connu, la documentation décrivant le château sous

son allure médiévale est quasi inexistante. On a estimé sa construction au

début du XIe siècle. Dans quelques rares

écrits, il est dépeint le plus souvent comme une forteresse avec de hautes

murailles crénelées, des tours et des remparts. Un assemblage bizarre

(sic) de bâtiments constituait le corps de logis. Tous les styles

d’architectures du Moyen Âge s’y trouvaient confondus, depuis les lourdes

colonnes lombardes jusqu’aux ornements bâtards de l’art byzantin, depuis les

plein cintre romains jusqu’aux timides ébauches de l’ogive sarrasine[3]. En 1404, Louis d'Harcourt,

primat de Normandie, fit venir une statue de Saint-Michel

que l'on plaça au-dessus de la porte du château. En 1412, Henri Lallemant était capitaine

de Gaillon. L’archevêque le gratifia d’une solde annuelle de 100 livres.

L'année 1413 voit l'édification d'un pont-levis entre les tours Job et Baudet, gardant l'entrée de la

forteresse. On fit quérir, de Tilly-en-Vexin, Olivier

Coquet, maçon et charpentier, pour assurer l’élévation de l'ouvrage. Dans le

même temps Philippot Couillard, verrier rouennais,

répara les vitraux de la chambre de Louis d'Harcourt. On

ne connaît pas vraiment la date de la construction des deux tours

gaillonnaises. On peut juste l’estimer vers 1262, époque où le château passa

entre les mains d’Eudes Rigaud. Ainsi la référence

biblique au livre de Job nous remet en mémoire le verset 11,12 où il est dit en

substance que l’homme doit apprendre pour ne pas rester dans l’ignorance tel un

onagre[4] ayant

la tête creuse : tête d’âne ou

tête d’Aiguille ? Quoiqu’il en soit, on donne à l’âne autant de vertus

que de défauts et divers sobriquets. Outre baudet ou Martin, renvoyant aux martinistes et à la confrérie des tanneurs patronnées par saint Martin, on le nomme aussi Rossignol

d’Arcadie[5]. Un ange

passe et le brouillard se dissipe encore un peu plus ! Ce

surnom lui aurait été donné par les habitants de cette contrée grecque qui

tiraient bénéfice de la vente de l’animal. Ils mettaient à profit jusqu’à ses

ossements, utilisés dans la confection des flûtes les plus sonores : les

flûtes de Pan, cela va sans dire. Il pleut, il pleut bergère... gare aux

tentations... de Saint-Antoine! A

Gaillon, JOB et BAUDET, orientées vers le Midi, rappellent étrangement JOACHIN[6] et

BOAZ, les deux colonnes situées à l’entrée du Temple de

Salomon soumises à la vigilance d’Hiram et de Maître Jacques. Joachin et

Boaz, comme saint Michel maître de la première

loge, furent reprises dans les rites et

symboles franc-maçonniques (J - B) du XVIIIe

siècle. Des alchimistes, dont l'athanor doit être alimenté par les mottes de tanneurs, prétendaient que Job après la perte de son troupeau

connut le secret de la Pierre Philosophale et devint si puissant qu’il

pleuvait du sel d’or dans sa demeure[7].

Eudes Rigaud et ses successeurs auront conservé la légende intacte. Les

anciennes tours de guet Le

plus ancien document prouvant l’existence du château de Gaillon est une charte,

datée de l’an 1025, de Richard II, duc de Normandie, en faveur de l’abbaye de

Saint-Ouen de Rouen[8]. La forteresse resta aux

mains des ducs de Normandie jusqu’en 1196, année où elle fut prise par Philippe

Auguste et remise à la garde de Lambert Cadoc. En

périphérie de Gaillon, très tôt les rois de France et d’Angleterre avaient

constitué un réseau de tours de garde ou postes avancés armés pour le protéger.

Peu de documentations concernant ces tours ont résisté aux ravages du temps. Le

canton de Gaillon est dominé par quatre d'entre elles et quatre autres

dispersées sur les hauteurs environnantes. Ces huit tours sont construites sur

le même plan, avec une cave, un rez-de-chaussée et deux étages, la même

épaisseur de murs, les mêmes ouvertures, les mêmes dimensions,

sauf qu'elles ne

sont pas construites avec

des matériaux semblables. Elles sont situées aux Rotoirs, à

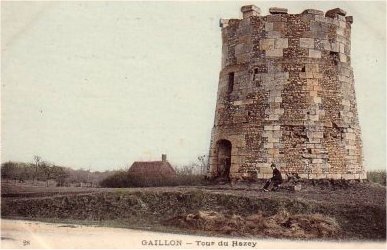

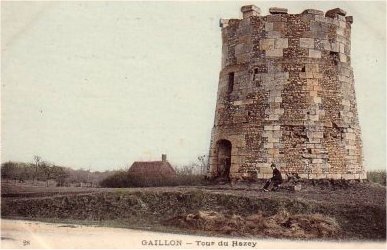

Vieux-Villez (ci-contre), Tournebut, Tosny, Mouflaine, Tostes-la-Vallée, Tourny, et

Port-Mort. Au

fil des siècles, certaines, devenues surannées, ont été déclassées et

transformées en moulins à vent ou ont servi au télégraphe Chappe. Leur origine,

tout autre, ne peut être datée. Nous avons surtout vu que la construction de

certaines d’entre elles, associées au château de Gaillon, relevait de la géométrie

sacrée et suivait un schéma alchimique[9] dévoilant les dessous de la Maison des Mères, des prêtres de Cybèle. Dans

les années 1970 M. Germain Villain, historien amateur, voulant restaurer la

tour de Tosny bâtie sur le domaine des Terres Noires, avait fait

des recherches aux archives et à la bibliothèque de l'Eure, aux archives et à

la bibliothèque de la Seine-Maritime, à la bibliothèque nationale de Paris. Il

n'avait pas trouvé trace de ces tours qui pourraient nous renseigner sur leur

origine ou leur utilité. Le

seul document que nous avons en main en 2007 est une carte de Cassini du XVIIIe siècle. En l'observant, il faut noter

l'absence de moulin sur certains des sites impliqués comme au Hazey, tour des

Quatre Vents, (Vieux-Villez), alors que l'on en retrouve ailleurs. Même

si les plans de Cassini indiquent des moulins en 1748 à Tosny ou à Port-Mort

ceux-ci ont été selon toute vraisemblance des édifices remaniés pour les

besoins de l'époque, fortins ou tours de guet étant devenus obsolètes. Des

pierres meulières retrouvées à Tosny démontrent ces modifications

d’utilisation. Un

historien très qualifié avait affirmé à M.

Villain qu'elles ne pouvaient pas être autre chose que des moulins à vent ou

des pigeonniers. On voit mal un moulin situé dès le Moyen Âge à proximité

immédiate d'une forteresse : telle la situation de Château-Neuf près de

Port-Mort. De plus, quand on regarde les tours de Tourny, Vieux-Villez et

Tostes construites en matériaux de qualité et d'une architecture digne des

donjons de châteaux forts, on peut douter qu'un seigneur, même fortuné, puisse

faire construire un moulin à vent peu lucratif, d'une solidité pareille, dans

des endroits où les moulins à eau étaient nombreux. Ces moulins à eau étaient

de petites industries d'une bonne rentabilité pour les seigneurs. Tous

différents, très peu ont subsisté jusqu'à nos jours. De même pour les pigeonniers, orgueil et

prérogative seigneuriale. Il y avait plusieurs modèles : carré couvert à

quatre pans, circulaire couvert en rond ou couvert à six pans, voire à huit

pans suivant le titre du seigneur. Tous ces colombiers n'ont jamais été

construits de la même façon. Leurs

structures et leur situation stratégique font plutôt penser à des tours

militaires ou petits fortins. Dans son ouvrage, Tournebut[10], G. Lenotre est de cet avis. Il compare nos fortifications à la

tour de la Montjoye dans la forêt de Marly, ancien

poste de garde. Il nous raconte qu'en 1804, lorsque la tour de Tournebut

servait de repaire aux chouans de Normandie, il y avait un fossé et un pont-levis.

Toutefois, un document retrouvé aux Archives Départementales[11]

confirme l’hypothèse du moulin remanié avant la Révolution, époque où il fut

détruit. Depuis la tour porte le nom de Moulin Brûlé. Malgré

les recherches effectuées, les divergences sur l'origine de ces constructions

persisteront. L'énigme restera entière car aucun document ne vient soutenir

l'une ou l'autre hypothèse. Seule notre étude géométrique abonde dans le sens des

fortifications. Une

autre tour de guet authentique, dont on parle moins, existait au XIIIe siècle sur le fief des Noës,

proche de Saint-Aubin-sur-Gaillon. Elle faisait partie de la seigneurie du même

nom acquise par Eudes Rigaud en même temps que le château de Gaillon. En 1264,

la ferme des Noës était fortifiée, entourée par de

fossés en partie toujours visibles. Après avoir connu des fortunes plus moins

heureuses, elle devint la propriété du célèbre Jules Janin au XIXe

siècle qui détenait déjà le château des Rotoirs. Le bouclier de forteresses De

notre passé médiéval, il ne nous reste pratiquement aucun monument. Les

quelques tours de garde, transformées en moulins, dont nous venons de parler,

ne sont que de piètres vestiges d’une histoire glorieuse révolue. Pourtant,

plusieurs petites forteresses contribuèrent à la formation du royaume de

Philippe Auguste au XIIIe siècle. Il

reste encore quelques vestiges de ces châteaux forts, et celles-ci sont

incontestables. Plusieurs sont visibles situées sur les îles de la Seine entre

Les Andelys et Vernon. Elles sont au nombre de trois : le château du

Goulet, la forteresse de Boutavant à Tosny et le donjon de Château-Neuf à Port

Mort. Le

fortin du Goulet, appelé à tort Boutavant[12], fut

édifié par Philippe Auguste vers 1195 sur un site en bordure de Seine,

aujourd’hui appelé l’île aux Boeufs. Blanche de Vauvilliers,

auteur de l’histoire de Blanche de Castille reine des français[13], soutient cette

différenciation : Boutavant (ou Butavant) et Guleton (nom d’origine du Goulet). Il est resté dans nos

mémoires pour avoir été le séjour des rois Philippe et Richard Cœur de Lion au

moment de la signature du traité de Gaillon en 1196. Vainqueur de la bataille

de Bouvines en 1214, Philippe Auguste écroua Renaud, comte de Bourgogne, dans

cette geôle. Un autre petit château, dit Petit-Goulet,

fut construit sur l’autre rive de la Seine. Il

existe au-dessus de ce hameau l'emplacement d'une autre enceinte

militaire plus ancienne, semblable à celles qui se voient en assez grand nombre vers

l'embouchure de la Seine, et le long des falaises du littoral normand.

L'origine de ces camps retranchés est fort obscure. Nous sommes portés à en

attribuer l'établissement aux nations saxonne et scandinave qui envahirent nos

côtes au Xe siècle. Elles ont été baptisées châteaux sarrazins (sic) pour signaler leur origine normande.

Les vikings idolâtres était appelés sarrasins par les peuples subissant leurs

agressions[14], à l’instar des maures du

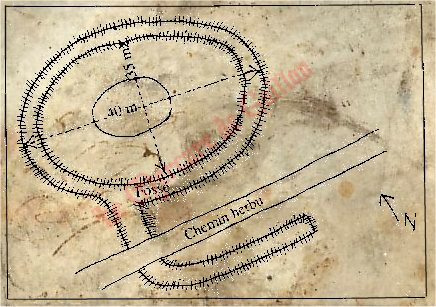

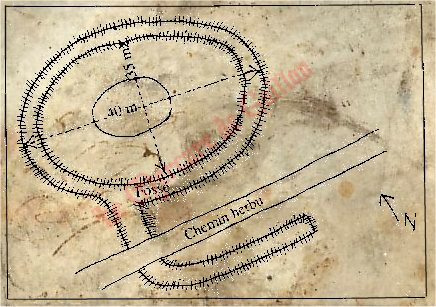

VIIIe siècle. Au hameau d’Emainville, près de Gaillon, les

retranchements d’un de ces camps normands sont cachés dans les taillis. Ils

affectent la forme d’une ellipse. Un sondage pratiqué en 1910 a fait apparaître

des pierres ayant servi de support à des piliers de bois au fortin dont le

fossé et le talus circulaire sont les seuls restes visibles (voir plan). De

nos jours, toutes les forteresses de la région gaillonnaise sont à l’état de

ruines. De simples mottes marquent encore leur emplacement. La majorité des

matériaux de l’île au Boeufs ont servi de réemploi pour l’édification de la

Chartreuse de Bourbon-lèz-Gaillon

en 1563 et les maisons avoisinantes. Mais on sait que son château était encore

debout vers 1320, puisque Philippe V le Long y avait emprisonné Ferrant, comte

de Flandre[15]. Il ne peut donc s’agir

de la forteresse de Boutavant construite près des Andelys[16] qui

fut détruite plus tôt comme nous allons le voir. D’autres documents comptables

attestent d’œuvres de maçonnerie faites tant au château de Gisors, dans les

cachots, qu’à celui du Goulet en 1333 par le Machon

du duc de Normandie[17] (sic),

Robert de Hebercourt. Une

ordonnance[18] du roi Charles V, le

Sage, écrite du château du Goulet est datée du 17 avril 1364. C’est d’ailleurs

en cette place, et par les actes qu’il ratifia, qu’il prit pour la première

fois le titre de roi de France, succédant à son père Jean II le Bon, mort le

jour précédent. A

la fin du XIIe siècle, dans ce qui est maintenant l'île de Tosny,

non loin du Château-Gaillard, Richard Cœur de Lion, construit à son tour un

petit fortin qu'il nomma Boutavant : nom destiné à marquer cette place

forte construite toujours plus en avant. La forteresse devait défendre les abords

du Château-Gaillard aux Andelys. La tradition orale rapporte qu’un souterrain

de fuite desservait les

deux sites. Pourquoi en douterait-on ? On

a peut-être un peu de mal à se faire une idée de ces châteaux sur l’île aux

Bœufs ou celle de Tosny. Il ne faut pas oublier qu’à cette époque les eaux de

la Seine étaient beaucoup moins hautes et ces îles n’étaient pas aussi isolées.

Les cours d’eau étaient enjambés par de robustes ponts ou ponts-levis.

Boutavant était entouré d'un haut talus. On accédait à l'intérieur de la

citadelle par un de ces ponts-levis. On suppose que le bras de Seine, existant

aujourd’hui, s’est constitué à partir de l’amorce des douves médiévales, suite

à la montée des eaux dues à la construction du barrage de Port-Mort vers 1910. En

1200, le château fut le théâtre d’une entrevue entre Jean sans Terre et

Philippe Auguste en vue d’un nouveau traité de paix. Les tractations permirent

un échange d’otages, parmi lesquels se trouvait Robert II d’Harcourt prisonnier

du roi d’Angleterre. On pense généralement que c’est au château du Goulet

qu’eut lieu la transaction bien que d’autres aient prétendu que ce fut à

Gaillon. Quoi qu’il en soit, le rapprochement des deux parties devint effectif

par le mariage de Blanche de Castille, nièce de Jean, et de Louis, fils de

Philippe[19]. Au

mois d'avril 1200, Blanche de Castille, fille d’Alphonse VIII âgée de 11 ans,

arriva à Boutavant avec son escorte. Bien fatiguée, elle venait rejoindre son

fiancé le dauphin Louis, futur Louis VIII, qu'elle ne connaissait pas. Son

arrivée, par son attitude et sa grâce, produisit un tel émerveillement, parmi

les gens de la cour de Jean sans Terre qu’ils s’empressèrent de préparer le

mariage. Il eut lieu quelques jours après dans la chapelle du Château-Neuf de

Port-Mort, béni par l’archevêque de Bordeaux le 23 mai 1200. Malgré ces

circonstances qui déshéritaient le Louvre et Notre-Dame

de Paris des fêtes nuptiales, une vive allégresse n'en régna pas moins au milieu

des trois cours réunies. Des passations d'armes, des joutes, des fêtes de

toute espèce s'y succédèrent, et la nouvelle mariée y fut constamment l'objet

des hommages comme de l'admiration. Château-Neuf était

une autre forteresse bâtie par

Philippe Auguste vers 1199. Il ne subsiste rien de ces murailles élevées sur le

haut promontoire dominant le cour de la Seine. En

l’an 1202, le traité fut rompu une nouvelle fois et la forteresse de Boutavant

passa dans l’escarcelle du roi de France. Une entrevue entre les rois guerriers

fut organisée. Elle fut consignée par Jules Doinel, fondateur de l’église

gnostique, dans son histoire de Blanche de Castille[20]. Voici

comment les évènements se sont produits : les deux rois s'entretinrent

durant le carême entre Butavent (Boutavant) et Guleton (Le Goulet), à Château-Neuf, pour mettre un terme à

cette énième querelle. Dans sa chronique Matthieu Paris prétend que Philippe

demanda à Jean beaucoup de choses qu’il n’aurait pu accorder,

dont la cession de la Normandie, le Poitou, l'Anjou et la Touraine. Dès le

lendemain, Philippe envoya attaquer Boutavant, et le Château-Gaillard, le prit

et continua ainsi cette grande guerre qui ne finit que cinquante-six ans plus

tard. Certains

historiens rapportent la chose d'une autre manière, à savoir que Philippe

voulait obliger Jean à rendre justice aux barons du Poitou et à lui rendre

l’hommage qu'il lui devait pour la Touraine, l'Anjou et l'Aquitaine. Jean,

après plusieurs jours de réflexion s'obligea enfin, par un écrit authentique.

Il se soumit de toutes choses au jugement de la cour de France. Jean crut

pouvoir détacher Philippe des grands intérêts par de petits. Il offrit de lui

remettre deux nouvelles barrières de la Normandie et donna au roi de France les

châteaux de Boutavant et de Thillière[21], en

gage de sa parole. Philippe envoya donc recevoir les deux châteaux, mais on

refusa de les lui remettre. Les gouverneurs fermèrent les portes, et

déclarèrent qu'ils n'avoient point

d'ordre de les lui remettre. Alexandre Maillard,

seigneur d'Authouillet commandait la petite place forte avec une garnison

importante. Philippe

indigné cita Jean à comparaître à la cour des pairs, et voulut qu'il cédât une

partie des provinces françaises à son neveu Arthur de Bretagne, ou qu'il se

soumît au jugement qui serait prononcé. Quand le jour de l'assignation fut

venu, Jean ne comparut ni en personne ni par procureur. Jean prétendit alors

prendre le langage d'un roi mais n'en eut pas la conduite. Son indolence livra

ses Etats en proie à la guerre de Philippe qui prit la forteresse de Boutavant

et la rasa de fond en comble ainsi que celle de Thillière[22]. La

fureur du roi de France ne cessa pas avant d’avoir brûlé les châteaux d’Arques,

de Mortemer, de Gournay et de s’être emparé définitivement du Château-Gaillard,

des châteaux de Conches, du Vaudreuil en l’an 1204. Au

XVIe siècle toutes ces citadelles étaient démantelées. Aucun

souvenir n’aurait subsisté si quelques passionnés d’Histoire, érudits locaux,

n’avaient su tenir le flambeau de la connaissance allumé et le transmettre aux

générations suivantes. Aucune recherche archéologique officielle n’a été

entreprise pour préserver ces trésors de l’oubli. Puisse l’histoire future ne

jamais effacer cette fraction de notre patrimoine culturel car si nous n’y

prenons garde elle risque de disparaître dans les méandres de la mythologie au

même rang que Troie, l’Atlantide ou Théopolis.

Le fort d'Angles

en Vendée ci-dessus

est une représentation

de ce que pourvait être

Boutavant de Tosny

dans l'Eure.

Plan du

château Sarrazin d'Emainville

Tour de Château-Neuf près de Port-Mort

Vue des ruines de Château-Neuf

A suivre...

|

Pièces justificatives, bibliographie et notes Documents du dossier

Téléchargement |

Thierry Garnier

Remerciements particuliers

à : A-M Lecordier

© 2001-2008 M2G éditions. Tous droits réservés, reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

[1] Châteaux et

ruines historiques de France, A. De Lavergne. , éd.

Charles Warée, Paris, 1845, p.319.

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Ane sauvage.

[5] Mémoires de

l’académie royale du Gard, Nîmes, 1833, p.95.

[6] Jakin ou Jaqin en hébreux.

[7] Dictionnaire

des sciences occultes, par J. Collin de Plancy, 1846,

p.899.

[8] Dictionnaires

des communes de l’Eure, par Charpillon et Caresme, 2° édition, Ed. F.E.R.N,

Avalon, 1966

[9] Mémoires des

deux cités T.II, Th. Garnier, M2G Editions,

2005-2007.

[10] Tournebut

1804-1809, par G. Lenotre, lib. Académique Perrin, 1913,

p.XXIII..

[11] A. D. de

l’Eure, cote 2F2493.

[12] Dictionnaire

des communes de l’Eure Charpillon et Caresme, note sur Notre Dame de l’Isle.

[13] Ed. Paulin,

1841, p.30.

[14] Une partie des

pagi Madriacensis et Vulcassinus,

par Georges Poulain, imp. Léon-Lainé, Rouen, 1913,

p.16.

[15] Le livre de Baudouin, comte de Flandre, suivi de fragments du roman de Trasignyes, publié par P. Serrure et A. Voisin de l’université de Gand, Bruxelles, 1836 , p.114.

[16] Histoire de

France depuis l’établissement de la monarchie française dans les Gaules, par

Gabriel Daniel, 1755, p.128.

[17] Catalogue

analytique des archives de M. le baron de Joursanvault,

T.2, lib. Techener, Paris, 1838, p.239.

[18] Recueil

général des anciennes lois françaises T.5, par Decrusy

et Isambert, Paris, 1824, p.185.

[19] La grande

chronique de Mathieu Paris, traduite en français par A. Huillard-Brehommes,

T.II, éd. Paulin, Paris, 1840, p.517.

[20] Histoire de

Blanche de Castille, par Jules Doinel, éd. Mame,

1879, p.17.

[21] Histoire de France

depuis l’établissement de monarchie française, T.IV,

par Gabriel Daniel, chez les Libraires Associés, 1755, p.127.

[22] Op.cit,

Mathieu Paris, p.545.