de Gaillon (27)

(1ère étude)

L’architecture des anciens

A toutes les époques, les histoires de passages ou de caches secrètes ont

passionné les populations. De nombreuses légendes rapportent l'existence de

souterrains dans la région gaillonnaise. La plus connue et la plus décriée dit

qu'une galerie "où deux carrosses peuvent rouler" parcourt la

distance entre le château de Gaillon et le Château-Gaillard

des Andelys. La plupart des auteurs dénigrent ce fait, faute de preuves

tangibles, ou font fi des témoignages, argumentant sur l'impossibilité

technique de construire de telles structures ou encore la difficulté d'aération

des sites. Cette dernière affirmation est tout à fait caduque car nos ancêtres

pouvaient percer des cheminées de ventilation qui ont très bien pu être

rebouchées ou détruites avec le temps, donc impossible à retrouver. J'admets la

difficulté de réaliser un tel chantier mais certainement pas l'impossibilité.

Vue du Château Gaillard au XVIIe siècle

Les bâtisseurs d'antan ont construit de nombreux

édifices bien plus complexes que des souterrains. En admettant la réalité de

cette réalisation pharaonique, elle n'a pu débuter qu'après 1204, quand Richard

Cœur de Lion fut vaincu au cours du siège du Château- Gaillard par Philippe Auguste.

De fait, il est bon de supposer que l'architecte prévoyait non pas un mais deux

tronçons de tunnel : l'un allant de Gaillon au fort de Boutavent,

l'autre de Boutavent aux Andelys.

Le plus souvent les souterrains qui partaient

d'un château étaient destinés à permettre aux occupants de fuir devant un

envahisseur. Ils rejoignaient une autre place forte proche ou débouchaient dans

la nature dans un endroit discret.

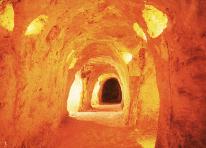

Nier tout en bloc serait aussi oublier, un peu vite à mon goût, les kilomètres de galeries

qui parcourent les sous-sols de notre capitale. D'autres villes, comme Provins,

sont dotées, depuis des centaines d'années, d'un réseau de galeries maçonnées, en plein-cintre, reliant les

différents édifices civils, religieux ou militaires, ainsi que des souterrains

dits "de fuite", débouchant à quelques centaines de mètres hors des

enceintes. Ces orifices, dissimulés, permettaient de communiquer avec

l’extérieur en cas de siège. Les galeries de carrières étaient creusées pour

une prise pratique et facile de matériaux (blocs d’extraction, sable à

mortier…). Ces galeries sont tortueuses, se recoupant et se chevauchant suivant

les filons. Ces souterrains médiévaux

appartenant presque tous à des particuliers ne sont pas visitables.

Souterrains de Provins

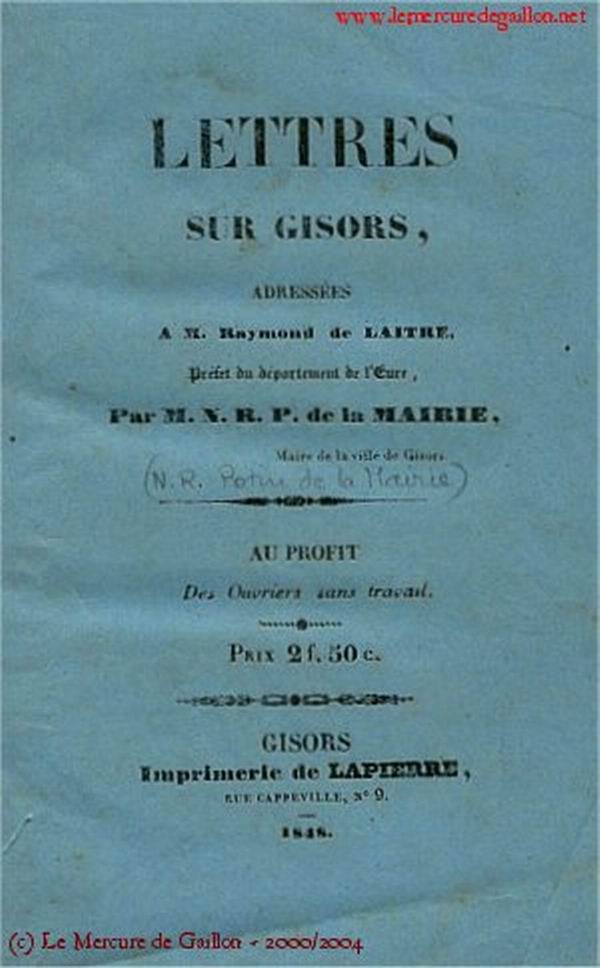

Nous savons également qu'à Gisors un souterrain

court du château jusqu'à la tour de Neaufles-Saint-Martin[1].

Tout ceci est nié farouchement par les historiens malgré des sources

municipales et préfectorales certifiées. Dans de nombreux écrits, le souterrain

est décrit en détail. Il passait sous la petite rivière de la Lévrière. Des tentatives ont souvent été faites pour y

accéder, mais les éboulements et autres obstacles n’ont pas permis une

exploration approfondie[2].

Il serait tout à fait surprenant qu’au château de

Gaillon, construit vers le XIe, il n’y eut

point de souterrains du même type. La structure Renaissance a été bâtie sur des

fondations médiévales. J’avais fait une demande officielle à la

DRACHN (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Haute-Normandie) dans

l'espoir d'obtenir une autorisation pour visiter les sous-sols du château afin

de faire une étude correcte et objective des lieux. J’attends toujours une réponse.

Que faire dans ce cas là ! Je pourrai palabrer

pendant des heures en essayant d'émettre des hypothèses. Mais je préfère plutôt

vous faire part des témoignages parfois anciens que j'ai recueillis.

Voyage au centre de la Terre

En 1940, le château devint une Kommandantur de

l’armée d’occupation. De son vivant mon grand-père racontait les tribulations

de quelques soldats allemands partis en exploration dans les mystérieux

bas-fonds gaillonnais. Pour eux, l'aventure s'était conclue par un non-retour à

la surface de la Terre. Un autre de mes parents pénétra dans ces entrailles

mais ne s'y aventura pas très loin. Avant de remonter, il avait bougé un pilier

et constaté qu'une galerie abrupte était dissimulée. Lançant un caillou à

l'intérieur, il avait entendu un bruit de verre cassé.

Depuis plusieurs années les témoignages

s’accumulent. Dernièrement un antiquaire de Pressagny-l'Orgueilleux

près de Vernon, M. Lebrun, m'envoya un courrier électronique, me relatant ceci

: "Il y a environ 25 ans, alors que

Monsieur et Madame Richard, antiquaires, étaient propriétaires du château de

Gaillon. Ils étaient aussi mes clients. Plusieurs fois je leur ai rendu visite.

Ils logeaient dans des appartements sur la droite après le portail d'entrée.

Ils entretenaient une meute de chiens qu'ils nourrissaient avec des têtes de

bovins récupérées dans les abattoirs. Lors d'une visite, Monsieur Richard me

proposa de visiter les "oubliettes". L'accès s'ouvrait dans les

bâtiments situés sur la droite quand on entre dans la cour. Un escalier en

pierre en colimaçon nous conduisait vers les entrailles de la terre. Il fallait

descendre l'équivalent de 4 ou 5 étages si bien que je pensais être arrivé au niveau

de la Seine. On débouchait dans une pièce aveugle, divisée en deux avec un

plafond courbe sans arcs de soutènement. Aucun soupirail n'était visible qui

permette de renouveler l'air. L'endroit me semblait sinistre. Depuis si

longtemps, ma mémoire n'est pas assez fidèle pour en dire plus. J'en suis

désolé".

Ce ne sont bien sûr que des témoignages

personnels, mais ô combien précieux. Dans son ouvrage "Gaillon et ses

environs", A.-G. Poulain narre sa visite dans

ces oubliettes[3] :

"Que

l'on me permette de rappeler ici un souvenir de ma lointaine adolescence resté

très clair dans mon esprit. Vers 1890, j'avais à Gaillon un oncle nommé Giroudeau qui exerçait les fonctions de brigadier de

gendarmerie. Ce parent me fit visiter quelques parties du château non occupées

par les détenus. Je fus surtout frappé par la vue des oubliettes. Après avoir

descendu, accompagnés d'un gardien, un interminable escalier de pierre semblant

nous conduire dans les antres de l'enfer et qu'une porte bardée de fer fut

ouverte, nous pénétrâmes dans une salle assez spacieuse dont la haute voûte

était munie d'une trappe en son milieu. Sur le pavé, s'étalaient les restes de

paille humide donnant l'impression qu'un malheureux y avait séjourné peu avant

notre visite. Le gardien nous expliqua qu'en effet l'on enfermait ici les

incorrigibles à qui l'on passait la nourriture par la trappe au moyen d'une

corde. On les ramenait au jour lorsqu'ils était "tout verts", selon

l'expression de notre Cicérone".

Maçon de son état, avant guerre, mon grand-père

avait eu, pour chantier, la fastidieuse besogne de desceller les épieux et

lames métalliques situés dans ces oubliettes datant du Moyen âge. Malgré son inconfort, le château

fut sécurisé car dès 1939 il devait accueillir les réfugiés républicains espagnols

chassés par le franquisme.

L’existence de ce système de mort nous est confirmée

par le témoignage de notre correspondante et fidèle lectrice, A.-M. Lecordier : "En découvrant les écrits de

Thierry Garnier, des souvenirs depuis longtemps enfouis, ont resurgi. C’est

dans ma douzième année que j’ai quitté Gaillon, ma ville natale. Quelque temps

auparavant j’ai eu la chance de visiter le château ; enfin ce qui pouvait l’être.

La dernière fois, que je m’y étais rendue, c’était lors du bal costumé des élèves

du groupe scolaire Paul Doumer. Cette fois c’était différent, en comité

restreint. Le gardien nous a menés dans un endroit, au sol en terre battue

recouvert de paille : les « oubliettes » ; un trou à même le sol, en

partie obstrué par une échelle pour éviter tout incident, en occupait une

partie. Le gardien expliqua que par ce trou l’on précipitait les prisonniers

qui se trouvaient ensuite réduits en purée par un engin de torture constitué de

lames qui tournaient. L’on pouvait voir l’endroit où avait pu se trouver cette

machinerie car il y avait de la clarté dans ce sous-sol. Etait-ce pour mieux impressionner

la gamine que j’étais qu’il évoqua la présence d’une voie carrossable, qui

passait sous la Seine, menant de Gaillon aux Andelys ? Là s’arrêtent mes

souvenirs sur cette visite du château."

D'après les plans reproduits dans le livre "Le Château de Gaillon" d'E. Chirol (voir ci-dessous), il est probable que les sous-sols soient sur deux niveaux : le premier étant les caves[4], où le cardinal de Harley avait installé son imprimerie. La presse y était encore, mais inutilisée, à la Révolution. Ces caves sont voûtées en pierre de taille, d'une longueur de 66 m et d'une largeur de 9 m[5].

Les seconds constituent les souterrains et oubliettes appelées parfois tombeaux à vivants, dont l'ouverture est située dans la tour de la Sirène. Le plan indique très nettement entrées et descentes d'escaliers en colimaçon décrits par Messieurs Lebrun et Poulain. La réalité de ces souterrains est claire.

Les récits

précédents se voient renforcés par un témoignage de poids, celui du duc de

Luynes, datant de 1746. Cela ne date pas d’hier. Le duc fit un court exposé

détaillé des souterrains de Gaillon dans ses mémoires dont voici un extrait[6] :

"Le

château (de Gaillon – N.D.L.R) est presque entouré de

tous les côtés d'un fossé assez large et profond, sec et revêtu de murailles.

Il y a des souterrains, mais qui ne sont pas clairs. On descend dans les

premiers par un escalier de vingt-cinq marches, chacune de six ou sept pouces

de haut; de ceux-là on descend par un escalier de trente-cinq marches à peu

près de même hauteur, dans un autre souterrain, qui n'est pas fort grand, mais

assez clair. On compte dans ce château vingt-six appartements de maîtres, tous

commodes et bien meublés."

Il ne faut cependant pas confondre ces

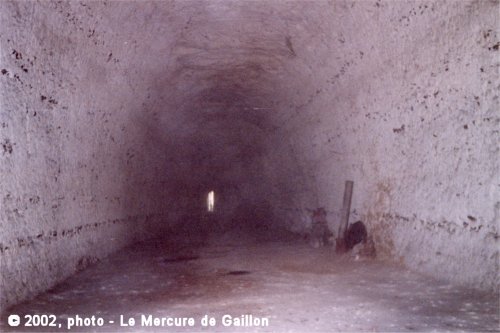

souterrains avec les nombreuses marnières qui sont creusées dans les collines

de Gaillon. En juillet 2002, j'ai pu pénétrer dans une de ces cavités. Les

propriétaires, M. et Mme Lemarchand, m’avaient très

aimablement invité, avec quelques amis, à visiter le site. Ces marnières ne

sont que de très vastes tunnels. La plus grande mesure environ 60 m de long sur

6 ou 7 de large et environ 6 m de hauteur (photos

ci-dessous). Les matériaux ayant servi à la construction du château

proviennent en partie de cette mine calcaire.

|

|

| Anciennes mines de pierres calcaires ou marnières de Gaillon |

S'il fallait encore des preuves de l’existence

de souterrains au château de Gaillon, je conseille au lecteur de lire les

quelques passages extraits de "Mystères des vieux châteaux de

France", relatant les amours interdites au XVIe

siècle d'un prêtre prévaricateur nommé Riodet et d’Olinde une jeune fille de noble famille. Pour préserver

leur secret, les amants avaient échafaudé un plan. Le prêtre avait décidé de

faire disparaître sa maîtresse en la faisant passer pour morte. Avec son accord

il cacha sa bien aimée dans les souterrains du château pendant un an :

"Pour

donner à cette imposture un air de vraisemblance, il fallait absolument dérober

à tous les regards la femme que j'avais séduite. J'employai alors un

stratagème : la terreur. Ce fut le moyen et le ressort secret de ma

coupable intrigue… A la faveur de la nuit, je fis descendre Olinde

dans les souterrains du château. Là par une porte dérobée qui communique de la

chapelle aux galeries basses, il m'était facile de la voir".

Voyez qu'il y a là matière à discussion. Alors pourquoi Achille Deville, ce diable d'homme, élude-t-il le sujet dans ses comptes de dépenses pour le château de Gaillon en parlant de manière péremptoire de souterrains dont il n'y a rien à dire ? Y aurait-il anguille... ou aiguille sous roche ?

Graffiti découvert dans un

cachot du Château de GaillonExcavation mettant au jour

une galerie souterraine

du château de Gaillon

L’Aiguille

Creuse ?

On pourra me reprocher de spéculer sur

l'existence du réseau de galeries allant du château de Gaillon au Château-Gaillard. Je n'ai pas eu d'autre choix puisque

aucune étude sérieuse n'a été publiée; les autorités compétentes refusant

obstinément toute exploration ou alors, si cela fut fait (récemment ?),

les résultats ne furent pas communiqués et pour cause. Comme à Gisors il ne

faut surtout pas attirer les curieux. Tout ce qui concerne les dessous de

Gaillon tout est rigoureusement exact : le sous-sol du château est

"creux" depuis le Moyen Age si ce n'est avant. La datation reste à

faire. Il faut donc bien faire la différence entre ces galeries et le tunnel

d'environ 10 km conçu peut-être vers le début du XIIIe siècle dont l'existence sera soutenue par

un dernier témoignage de première main.

Un oncle passant la plupart de son temps à

battre la campagne aux alentours de Gaillon dans les années d'après guerre, me

raconta les courtes expéditions qu'il avait effectuées dans une galerie

souterraine. L'entrée se situait dans une ferme du village de

Courcelles-sur-Seine. Avec des amis, il avait pris soin de marquer d'un fil

d'Ariane son trajet. Il se souvenait d'un long tunnel sombre voûté et maçonné

en pierre de silex suintant l'eau à l'approche de la Seine. L'équipée ne put

aller au-delà du fleuve car le passage était bouché par un éboulis. D'après ses

renseignements, la galerie allait bien en direction du château de Gaillon et se

divisait en plusieurs tronçons allant dans d'autres directions.

Alors, la légende

deviendrait-elle réalité ? Ce témoignage apporte bien une preuve

supplémentaire de l'éparpillement d'un véritable réseau de constructions

souterraines dans la région Gaillonnaise jusqu'à la Chartreuse de

Bourbon-lèz-Gaillon et passant sous la Seine. Fadaises ? Non ! Aussi

curieux que cela puisse paraître, un tronçon a réellement existé de ce côté. Il

est devenu inaccessible étant effondré et inondé à certain endroit. Dans le

domaine de la Créquinière (commune d'Aubevoye), dernier

refuge des chartreux après la Révolution, il existait un accès à un souterrain.

Cet accès est fermé de nos jours par une porte en fer et le tunnel a été bouché

à quelques mètres de l'entrée.

|  |

| Tournebut vers 1800 | Tournebut aujourd'hui |

Un autre site

souterrain a été localisé au château de Tournebut. Il

m'a été donné l'occasion de le visiter. La galerie sans éclairage, située en

plein milieu du domaine, apparaît comme une cave voûtée de belle allure avec

quatre alvéoles (deux de chaque côté). Mais s'il ne s'agit que d'une simple

cave, pourquoi des traces de sondages sont-elles perceptibles dans chacun des alvéoles ?

Ceux qui ont effectué ces sondages voulaient-ils savoir si d'autres galeries

existaient et pouvaient avoir été bouchées ?

La construction du premier manoir de Tournebut doit dater du XIVe ou XVe siècle. Il fut plusieurs fois détruit et rebâti sur les fondations du précédent. Des chroniques relatant son histoire rappellent l'existence de souterrains de fuite dans l'ancienne demeure du XIXe siècle[8]. Vu la situation de cette cave, il est plus qu'évident qu'elle est le dernier vestige de ces souterrains dissimulés dans les épaisses murailles de la bâtisse, aujourd'hui disparue, du chevalier de Mauriac.

|  |

| Galerie souterraine de Tournebut | Sondage effectué dans la muraille d'une alvéole |

|

Documents et pièces justificatives |

| ||

© Thierry Garnier – Mis à jour le 05.12.07 Remerciements particuliers à : A-M Lecordier |

[1] Lettres sur

Gisors adressées à M. De Laitre Préfet de l'Eure, par Nicolas René Potin de La

Mairie - 1848

[2] Tristan le

Voyageur, ou la France au XIVe siècle par Louis-Antoine-François de

Marchangy, 1825, p.146 et 375.

[3] Gaillon et ses

environs, par A.-G. Poulain, 1960.

[4] Le Château de

Gaillon, par Elisabeth Chirol, 1952.

[5] Connaissance de

l'Eure n°66-67, 1987-88.

[6] Mémoires du duc

de Luynes sur la cour de Louis XV (1735-1758), T.VII, 1745-1746, par Charles

Philippe d'Albert duc de Luynes, éd. Firmin-Didot, Paris, 1861, p.40

[7] Mystères des vieux châteaux de France, tome

IV, éd Eugène et Victor Penaud, s.d. vers 1865.

[8] Aubevoye et son passé,

G. Villain - Beaumont-le-Roger : Eure, impr. U. Faure, 1965.

Polices d'écritures: Tempus et Old English

|