Surmonté au chef d'un sommet crénelé

Flanquée de lauriers en dextre et senestre

En exergue portant la devise "Fiat Lux"

|

Surmonté au chef d'un sommet crénelé Flanquée de lauriers en dextre et senestre En exergue portant la devise "Fiat Lux" |  |

G

aillon: Historique et Mystique. |

I

ntroduction

"L'histoire de France, c'est l'assemblage

de celle de tous les villages et de toutes les cités,

petites et grandes qui couvrent son sol..."

Roland Roche (Gaillon à travers les âges)

Retracer l'histoire d'un village, d'un canton n'est pas chose aisée. Il faut beaucoup de patience de courage et une passion sans limite pour remettre à jour des événements du passé que peu de gens connaissent. Peu de nos concitoyens, hormis quelques férus d'histoire et de mystères, s'arrêteront sur ces quelques lignes d'histoire régionale. Cela n'intéressera seulement ceux qui savent ou ceux voulant savoir. H

Il faut, sans conteste, tirer un remarquable coup de chapeau, pour leurs laborieuses recherches, à quelques personnes de bonne volonté telles que Mr A.Deville, Mr Roland Roche, Mr Alphonse Georges Poulain, Mme Elisabeth Chirol, Mr et Mme Germain Villain

ou Mr Jean Mineray qui, en toute humilité, ont su mettre à la portée du lecteur leur connaissance. Parce qu'il faut que notre patrimoine culturel perdure, je reproduis sur Internet ce que ces personnes ont fait avant moi par écrit dans des ouvrages maintenant introuvable. Ces quelques pages sur une ville que j'affectionne particulièrement leurs sont dédiées.

![]()

Gaillon, aujourd'hui chef lieu de canton Normand de plus de 6300 âmes, eu un passé glorieux restant méconnu, voir même oublié. Situé sur la rive droite de la Seine entre Paris et Rouen, à 25 km au nord d'Evreux, ce territoire devait être très tôt le théâtre d'une parcelle de l'Histoire de France.

Du plus profond de cette Histoire, la région fut habitée dés l'ère paléolithique. Les sondages archéologiques révèlent la présence de tributs primitives utilisant des haches en silex et poteries. Les premières sociétés gauloises civilisées du gaillonnais sont issues de ces peuplades.

En 589 avant JC toute cette partie de la Gaule Celtique était occupée par les Aulerques ou Ebrovices (Aulerci Eburovices) et par Les Vélocasses. Sous le commandement de Bellovèse, les Ebrovices parmi d'autres tributs gauloises se lancent sur l'Italie et l'envahissent. Ils fondent alors la ville de Milan.

Les temps changent, en 57 avant JC profitant des discordes entre les peuples gaulois, le général romain Publius Cracus envahit le pays. Médiolanum (Evreux) le bastion Ebrovices tombe entre les mains des légions romaines. En 56 avant JC, une révolte éclate et les gaulois massacrent les sénateurs Ebrovices favorables aux romains. Les troupes ayant rejoint le chef gaulois Ambiorix sont écrasées quand elles attaquent le camp retranché de Tituris Sabinus. En 52, les Vélocasses accompagnés de 3000 Ebrovices arrivent à Alesia pour soutenir Vercingétorix. On connaît la suite... La "Pax Romana" s'installe sur toute la Gaule. Pour mettre fin aux rebellions permanentes Jules César laisse aux Gaulois leurs "us et coutumes". Néanmoins, il fait construire de nombreuses forteresses pour protéger ses légions et maintenir l'ordre.

Gaillon est l'une de ces forteresses qui fut bâtie par les romains sur le flanc de la colline dominant la vallée (éperon barré) pour contenir les futures attaques. Ils la nommèrent Castiliorum, puis par la suite, Castilio, Gaillone Castrum, Gaallonium, Gwailium, Guaillon, Gallon, Gallio, Gaillo et enfin Gaillon.

Nous avons peu de traces documentées sur la présence Romaine à Gaillon et leur forteresse. Nous pouvons en faire une estimation en utilisant à leur juste valeur les renseignements archéologiques connus. La photo ci-contre représente une forteresse romaine ou plutôt ce qu'il en reste, en Mayenne.

Des campagnes de fouilles organisées dès 1865 ont pu mettre à jour des vestiges intéressant aux alentours de "Castiliorum". Sur la commune de St Aubin, des thermes publics furent découverts ainsi que divers objets (dont un cachets d'oculiste) permettant de suggérer l'implantation d'une officine médicale oculaire, autrement dit un ophtalmologiste.

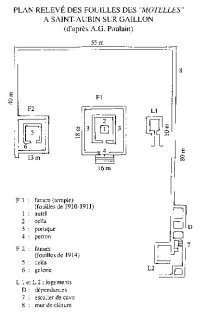

En 1911 d'autres terrassements "aux Motelles" permirent de mettre à jour un vaste complexe religieux consacré aux dieux romains imposés sous le règne d'Auguste, des poteries, monnaies, une multitude d'objets métalliques, une dizaine de médailles en bronzes datant de 138 à 161 après J.C, à l'époque d'Antonin le Pieux.

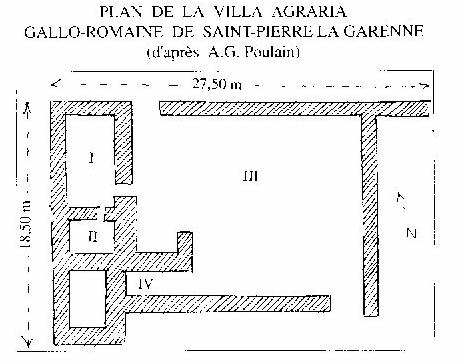

Sur la commune de St Pierre d'Autil ou Longueville en 1909, une "villa agriria" Gallo-Romaine fut étudié en détail par A.G Poulain. Le bâtiment était composé de quatre salles dont deux (I et II) étaient couvertes de mosaïque. D'autres trouvailles laissèrent perplexe M.Poulain; telles les deux buttes circulaires jumelles situées au lieu-dit "gratte-paille". Absolument identique, elles avaient un diamètre de 6m pour une hauteur de 60cm, toutes deux étaient entourées d'un fossé large d'1m50 pour une profondeur de 45cm. Au sommet de chacune de ces buttes un cromleck de pierres dessinées un cercle concentrique avec leurs rayons. Il est possible que ces alignements soient un lieu religieux druidique destiné au culte du Soleil.

telles les deux buttes circulaires jumelles situées au lieu-dit "gratte-paille". Absolument identique, elles avaient un diamètre de 6m pour une hauteur de 60cm, toutes deux étaient entourées d'un fossé large d'1m50 pour une profondeur de 45cm. Au sommet de chacune de ces buttes un cromleck de pierres dessinées un cercle concentrique avec leurs rayons. Il est possible que ces alignements soient un lieu religieux druidique destiné au culte du Soleil.

La chute de l'Empire Romain vers l'an 300 intensifia les raides des barbares venuent de l'Est sur la Gaule. Alamans, Francs et Saxons se jettèrent sur la Lyonnaise (lugdunum) Romaine la saccageant de fond en comble. En 497, Clovis conquis cette province et la baptise Neustrie. La dynastie merovingienne vient de naître. Gaillon,  Aubevoye et Saint-Aubin formèrent une unique paroisse sous l'invocation de Saint-Aubin et se groupèrent sur la colline voisine du château. Jusqu'au début du XVIème Gaillon n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui. Saint Aubin, commune voisine était déjà plus peuplée au Ier siècle de notre ère. L'étude archéologique, comme nous l'avons vue plus haut, le démontre aisément. Jusqu'à ce que le château renaissance soit construit, quelques chaumières et habitations paysannes s'étaient groupées autour du château médiéval protecteur.

Aubevoye et Saint-Aubin formèrent une unique paroisse sous l'invocation de Saint-Aubin et se groupèrent sur la colline voisine du château. Jusqu'au début du XVIème Gaillon n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui. Saint Aubin, commune voisine était déjà plus peuplée au Ier siècle de notre ère. L'étude archéologique, comme nous l'avons vue plus haut, le démontre aisément. Jusqu'à ce que le château renaissance soit construit, quelques chaumières et habitations paysannes s'étaient groupées autour du château médiéval protecteur.

En 876, les Normands, avec à leur tête le Chef Viking (Danois) Rollon qui venait d'être chassé, des Etats que possédaient son père, par un roi usurpateur, émigrèrent et abordèrent les côtes de la Neustrie, ravageant tout sur leur passage. Plus tard, vers le Xe siècle, aprés la signature du traité de St Clair sur Epte de 911, la forteresse de Gaillon devint le chef-lieu d'une châtellenie qui fut annexée au comté d'Evreux avec les mêmes seigneurs en 990. On ne connaît pas la date précise de la construction du château, ni le nom son architecte. Nous pouvons supposer qu'il fut élevé vers le début du IXème siècle pour verrouiller la région contre les incursions Vikings.

En 1025 Gaillon est cité pour la première fois sur une charte de Richard II en faveur de Saint-Ouen.  En 1082, à l'occasion de la prise d'habit religieux par Albérade, sa fille, il donna au couvent de Caen une terre à Gaillon.

En 1082, à l'occasion de la prise d'habit religieux par Albérade, sa fille, il donna au couvent de Caen une terre à Gaillon.

En 1174, Hubert de Gaillon, intendant des vignes de la vallée de la Seine à Aubevoye, et Aubert de Gaillon furent témoins de différentes chartes en faveur des abbayes du Bec et de la Noë. L'année suivante l'abbaye des Noë reçut de Simon II "Le Chauve" De Montfort, Comte d'Evreux, trois muids de vin à prendre sur les vignes de Gaillon.

La documentation représentant le château dans son aspect médiéval étant inexistante, j'ai donc tenté de le reconstituer d'une manière peut-être un peu fantaisiste mais en me référant rigoureusement au tracé des plans relevés par les historiens et en y ajoutant les bâtiments notés dans les textes historiques.

A La fin du XIIème siecle, Philippe-Auguste profitant de la captivité de Richard-Coeur-de-Lion que l'empereur d'Allemagne retenait prisonnier, se jeta sur la Normandie et s'empara du château de Gaillon, qui était encore une forteresse de type médiévale totalement différent du château actuel. Le Château fort était défendu par le chevalier Geoffroy de Barquet (ou Braket), châtelain de Gaillon. Vers 1205, il était nommé dans une charte de Robert des Erables (2a) en faveur de Templiers de Saint Etienne de Renneville (Ste Colombe la Commanderie). Il fut fait prisonnier. Le roi de France confia alors la garde au fameux routier (mercenaire de l'époque) du Brabançon Lambert Cadoc (ou Caldulc) qui était à sa solde et qui lui avait rendu de grands services. Richard, rendu à la liberté, accourut en Normandie pour reprendre les places dont le roi de France s'était emparé. Après des chances diverses, une trêve, dite "paix de Gaillon" (3), fut conclue entre Les Andelys et Gaillon au mois de juillet 1194; elle adjugea Gaillon et tout le Vexin Français à la France. Malgré cette cession qui fut confirmée en janvier 1196 dans un traité fait à Louviers, Richard-Coeur-de-Lion vint mettre le siège devant le château de Gaillon.

Tandis qu'il examinait les abords du château à cheval, Cadoc le blessa d'une flèche tirée du haut de la forteresse qui l'atteignit à l'épaule et le força à se retrancher pendant un mois. D'autres écrits disent, selon les écrits de Guillaume le Breton le poète de Phillipe-Auguste, le roi Richard blessé au genou, et son cheval tué avec la même flèche. En bref, il fut bien blessé à la suite de quoi le siège du château de Gaillon fût levé. Pour récompenser Cadoc de ses services il lui donna la châtellenie de Gaillon. Le roi lui ajouta le fief de Tosny dont il avait déjà la jouissance pendant toute sa vie avec la terre de Jean de l'Isle dans la région du Vaudreuil et Sainte-Anastasie dans le bailli d'Evreux. Par cet acte, le roi faisait de Cadoc le nouveau châtelain de Gaillon.

Cadoc le blessa d'une flèche tirée du haut de la forteresse qui l'atteignit à l'épaule et le força à se retrancher pendant un mois. D'autres écrits disent, selon les écrits de Guillaume le Breton le poète de Phillipe-Auguste, le roi Richard blessé au genou, et son cheval tué avec la même flèche. En bref, il fut bien blessé à la suite de quoi le siège du château de Gaillon fût levé. Pour récompenser Cadoc de ses services il lui donna la châtellenie de Gaillon. Le roi lui ajouta le fief de Tosny dont il avait déjà la jouissance pendant toute sa vie avec la terre de Jean de l'Isle dans la région du Vaudreuil et Sainte-Anastasie dans le bailli d'Evreux. Par cet acte, le roi faisait de Cadoc le nouveau châtelain de Gaillon.

Pendant le siège du Château-Gaillard, aux Andelys, au mois d'août 1203, Philippe-Auguste vint quelques fois à Gaillon surveiller les opérations militaires. Le châtelain de Gaillon aida très puissamment, mais non à titre gratuit puisque que Cadoc recevait 1000 livres de solde par jour de siège.

En l'an 1205, un an après la reddition du Château Gaillard (6 mars 1204), Lambert Cadoc, fonda le 24 février une chapelle et une collégiale de 4 chanoines dans le château fort et la même année il fit bâtir une église dans le bourg de Gaillon en l'honneur de Saint Antoine et de la Sainte Vierge, qu'il fit dédier par les évêques d'Evreux de Lisieux et d'Avranches. Il fit un don aux chanoines de 18 setiers de froment à prendre dans la ferme de son fief de Tourny et 100 livres parisis. Une donation généreuse mais qui est seulement le 10ème de ce qu'il reçut par jour pour le siège de la forteresse andelysienne... sans le froment. En 1207 et 1208 on retrouve souvent Phillipe-Auguste au château de Gaillon. Lui qui aimait la guerre de siège devait sans doute être satisfait des équipements de la forteresse puisqu'on y comptait 3 balistes à tourniquet, 13 à 2 pieds et 8 étriers.  En 1214, Cadoc suivit Phillipe-Auguste à la bataille de Bouvine accompagné par 4 chevaliers seulement comme il était stipulé dans les actes de donation du château, puisque aucun de ces routiers ne purent l'accompagner.

En 1214, Cadoc suivit Phillipe-Auguste à la bataille de Bouvine accompagné par 4 chevaliers seulement comme il était stipulé dans les actes de donation du château, puisque aucun de ces routiers ne purent l'accompagner.

En 1215, les chevaliers du Saint-Sépulcre furent appelés pour résoudre un différent entre les chanoines de Gaillon et les religieux de la Croix St Leufroy concernant la dîme prélevée à Aubevoye et St Aubin. Ces petites querelles s'étaient renouvelées entre le chapitre de Gaillon et les deux curés de Saint Aubin, Guillaume La Forêt et Barthélémy Cadoc, neuve de Lambert. Les sentences prisent par les Chevaliers furent confirmées par l'évêque d'Evreux.

En août 1217, par une tentative malheureuse d'invasion de l'Angleterre, la flotte française est défaite sur les côtes des Flandres. La faute en est rejetée sur l'amiral de la flotte et notre Cadoc qui n'auraient songé qu'à faire main basse sur les richesses des marchands flamands. Les choses commencent à tourner court pour le Brabançon.

En 1220, Phillipe-Auguste décidé à faire rendre gorge à Cadoc, en lui réclamant indûment une somme de 14200 livres, le fait jeter en prison. Ne pouvant payer, il fut obligé de fournir des cautions. Ce n'est qu'en 1227 à l'avènement de St Louis que prit fin sa détention, lorsqu'il promit au roi d'abandonner tout ce qu'il avait reçu, y compris la châtellenie de Gaillon au profit de la couronne et de restituer toute les chartes de donation qui lui avaient été concédées. A partir de cette époque il n'est plus fait mention de Lambert Cadoc. Les chroniques de l'époque indiquent simplement qu'il resta fidèle à la couronne.

Sa descendance pris les rennes de quelques fiefs, anciennes possessions de L.Cadoc. Un de ces fils, le chevalier Jean de Gaillon, devint châtelain de Grosley près d'Orbec. En 1235 il siégeait aux assises d'Evreux. Jean de Gaillon II est cité en 1317 et 1322 dans les amendes du bailliage de Rouen. Jean de Gaillon III assiste et plaide à l'Echiquier de Normandie en 1331, 1341 et 1344. Le 23 avril 1367, le roi permit à Jean de Gaillon de transiger avec Jean de Tosny. Il épousa Isabelle d'Alluyes. De ce mariage, ils eurent deux fils, Robert et Raymond. Le mariage de ce dernier, vers 1380, donna la branche des "Gaillon-Tourneville". A partir de cette date les rejetons de Cadoc prendront racine à Tourneville jusqu'en 1489. Ils ne rentrèrent jamais en possession de leur fief Gaillonnais, puisque celui-ci, comme nous allons le voir plus loin, passa aux mains des Archevêques de Rouen.

|  |  |

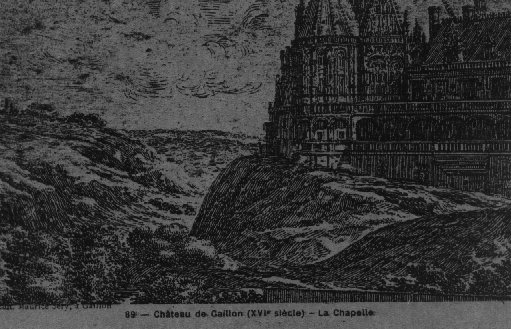

C'est au cardinal D'amboise, premier ministre de Louis XII et légat du Pape, que revient la construction de l'ensemble du château qui  restera pour la postérité le premier palais de style renaissance construit en France... Il faut bien remettre les choses à leur place. Il voulut en faire la résidence archiépiscopale la plus luxueuse de France prétextant que le pavillon de son prédécesseur était trop exigu. Il y réussit.

restera pour la postérité le premier palais de style renaissance construit en France... Il faut bien remettre les choses à leur place. Il voulut en faire la résidence archiépiscopale la plus luxueuse de France prétextant que le pavillon de son prédécesseur était trop exigu. Il y réussit.

En I498, les archevêques entretenaient à Gaillon une volière très importante et les comptes constatent ce qui suit : quatre boisseaux de froment pour les petits pigeons du colombier et pour ceux que le fauconnier nourrissait pour ses oiseaux, sept paires d'oiseaux dans la mue du castel nourris de poules, de gigots de moutons, soignés dans leurs maladies par un fauconnier qu'on fit venir de Marcoussi.

Dans les années suivantes figurent : soins donnés aux hérons, aux perdrix, aux faisans, aux poules dindes, aux outardes, aux cerfs, aux chevreuils, aux chiens. II y avait au château 12 lévriers, 15 petits chiens courants et 11 épagneuls.

En 1501, Georges d'Amboise, archevêque de Rouen, rendit un aveu ainsi conçu :

"Du roi, notre sir tient et avoue tenir le château et la ville de Gaillon, la tour et ville des Noë avec toutes les appartenances, cours, usages de haute et basse justice et avec ce les dits archevêques ont droit aux prébendes du dit Gaillon et sont en la dite châtellenie, terre et seigneurie de Gaillon et des Noë, terre labourable, moissons de vin, prés, bois, rente en revenus et deniers en froments, blé, orge et avoine, noix, oiseaux, œufs, chapons, gelines, oies, pains, gerbes, prévôté, coutumes de maille et de deniers, rentes, reliefs, treizième, four à baon, moulins à baon, moute sèche, étoublage, service de vavasseur, corvée de charrue, service de charrette, tassage en la grange, ban de vin, pannage en la forêt de Saint-Aubin et autres, aide de fief, allage, pêcherie en la paroisse de Notre-Dame de la Garenne en la rivière de Seine.

Le fief de Bérou que tient Jean de Garencière.

Le fief de Tournebut en basse justice sur la paroisse d'Aubevoye que tient à présent Louis de Pillois, le fief Cadoc que tient Thibaud-Berthe, le fief des fourneaux que tient Pierre de Saint-Paul, le fief des Rotoirs, le quart de fief de Montmartin que tient Jehan de Nëel."

Entre 1500 et 1502, Le cardinal d'Amboise fit venir plus de 100 artistes français et italiens pour l'édification de sa nouvelle demeure.  D'aprés le trésorier du Cardinal, c'est sur ses biens personnels et non avec les deniers publics qu'il prit les sommes d'argent nécessaire pour son œuvre majeure. Les sommes dépensées de 1497 à 1509 font un total de 153600 livres de l'époque soit 2764800 frcs or de 1850, ce qui semble assez peu aux yeux de Mr A. Deville (3), mais des plus astronomique aux miens puisque le coût d'un tel ouvrage s'élèverait aujourd'hui à la bagatelle d'environ 96 millions de frcs (96KF) ou en encore 14 millions d'€cus/€uros. Le Cardinal percevait une rente annuelle de 30000 ducats d'or provenant de "grosses amendes" qu'il tirait, par autorisation royale, des villes rebelles d'Italie, Gênes en particulier, et ses revenus pour sa charge de cardinal de Rouen lui rapportaient 17000 livres. L'épargne du prélat vint en aide pour subvenir au besoin sans nul doute. Une somme de 300000 écus est aussi notée dans les comptes, provenant du tribut de la ville de Gênes insurgée perçu par le roi Louis XII et donné au Cardinal. Ceci dit, ces rentes ecclésiastiques, quelles qu'elles soient, provenaient bien des taxes (dîmes et autres...) extorquées à la population.

D'aprés le trésorier du Cardinal, c'est sur ses biens personnels et non avec les deniers publics qu'il prit les sommes d'argent nécessaire pour son œuvre majeure. Les sommes dépensées de 1497 à 1509 font un total de 153600 livres de l'époque soit 2764800 frcs or de 1850, ce qui semble assez peu aux yeux de Mr A. Deville (3), mais des plus astronomique aux miens puisque le coût d'un tel ouvrage s'élèverait aujourd'hui à la bagatelle d'environ 96 millions de frcs (96KF) ou en encore 14 millions d'€cus/€uros. Le Cardinal percevait une rente annuelle de 30000 ducats d'or provenant de "grosses amendes" qu'il tirait, par autorisation royale, des villes rebelles d'Italie, Gênes en particulier, et ses revenus pour sa charge de cardinal de Rouen lui rapportaient 17000 livres. L'épargne du prélat vint en aide pour subvenir au besoin sans nul doute. Une somme de 300000 écus est aussi notée dans les comptes, provenant du tribut de la ville de Gênes insurgée perçu par le roi Louis XII et donné au Cardinal. Ceci dit, ces rentes ecclésiastiques, quelles qu'elles soient, provenaient bien des taxes (dîmes et autres...) extorquées à la population.

Le château de Gaillon, véritable chef-d'œuvre du style ogival uni à celui de la Renaissance eut pour premiers architectes Jean Joconde, Androuet du Cerceau et Jean Juste de Tour. Divers historiens ne s'accordent pas sur les dates et la venue de l'Italien Joconde, cela importe peu. Il aura trés certainement contribuer au tracé des plans de notre château. Toujours est-il que la pose de la première pierre aurait eu lieu le jour de la St Michel de l'an 1501. Le 31 octobre 1509 les travaux étaient en voie d'achèvement qu'en le cardinal fonda une nouvelle collégiale de 3 chanoines, dotés d'une somme de 10000 livres, dans la chapelle St Georges de son Châteaux. Les travaux se poursuivirent jusqu'en 1510, date de la mort du Cardinal d'Amboise et continuèrent avec les cardinaux Georges d'Amboise II son neveu, Charles Ier de Bourbon, achevés par l'archevêque Jacques-Nicolas Colbert, second fils du ministre de Louis XIV.

Charles Ier de bourbon connu dans l'histoire sous le nom de roi de la Ligue aimait cette villégiature Normande. Aussi se plut-il à l'embellir en construisant en 1572 à quelques pas de là, en bordure de Seine "La chartreuse de Gaillon lèz Bourbon", puis en 1585 édifier au-dessus du village d'Aubevoye une chapelle qu'il nomma dans un acte authentique "Chapelle de Bethléem", une réplique exacte de la grotte de la nativité.

Amoureux des arts lyriques Charles de Bourbon donnait des spectacles grandioses auxquels furent conviés en 1566 Charles IX et sa mère Catherine de Médicis. Les représentations étaient organisées dans un grand pavillon entouré de pièces d'eau situées dans le parc nommé pour la circonstance l'Ile heureuse, connu aujourd'hui sous l'appellation "Parc du Lydieu" (ou lit dieu). Il fit également composer pour l'occasion des pièces, par le poète Rouennais Nicolas Filleul, qu'il fit imprimer à Gaillon avec une dédicace à Catherine de Médicis sous le titre: "Les théâtres de Gaillon, à la Royne". En 1578, c'est dans le pavillon des Lydieu qu'il reçut Henri III et que, plus tard, fut résolue la Ligue de 1589. Cette Ligue qui devait couronner Roi de France très provisoirement (3 mois) ce prélat devait faire de lui par la suite un paria assigné à résidence dans le château de Fontenay le Comte où il mourut le 2 mai 1590. De par sa volonté et avec l'autorisation royale Charles Ier de Bourbon fut enterré dans la Chartreuse de Gaillon lèz Bourbon.

Charles II de Bourbon, nommé au siège archiépiscopal de Rouen, n'a guère marqué l'histoire locale. Son court ministère et séjour ont certainement incité Henri IV à prendre quelques initiatives malheureuses.

Henri IV vint à Gaillon en 1591 et y revint en 1596. Tentant de se l'approprier à plusieurs reprises ses manœuvres échouèrent. Mais il insista tant qu'il donna le siège archiépiscopal de Rouen à son frère naturel, Charles III de Bourbon. L'archevêché Rouennais était devenu une espèce de fief familial Bourbonnais. Le dernier stratagème pour s'emparer du château de Gaillon devait mettre un terme aux visées Gaillonnaise d'HENRI IV. Ce dernier ordonna au prélat Rouennais de bénir l'union de sa sœur Catherine de confession protestante et du prince de Bar, Henri duc de Lorraine, catholique. Pensant que le cardinal ne se soumettrait pas, n'obéissant qu'au Saint Siège, il eut tôt fait d'obtenir ce qu'il convoitait depuis si longtemps. C'était pour pourtant mal connaître son frère, car celui-ci bénit le mariage et Henry IV en fut pour ces frais.

Le 27 septembre 1605, le Charles III de Bourbon, écrivit à son chapitre qu'il avait résigné son archevêché au Cardinal François de Joyeuse. Sa lettre est datée de votre maison de Gaillon. Le 8 octobre suivant, le Cardinal de Joyeuse arriva à Gaillon où le chapitre de Rouen s'empressa de lui présenter ses hommages. S'il ne resta qu'une dizaine d'année en place, nous devons au Cardinal de Joyeuse les réparations de la Chartreuse suite à l'incendie du 6 août 1596 qui ravagea la belle église et la restauration de la bibliothèque du château. C'est aussi sous son règne Gaillonnais que la petite bourgade fut érigée en paroisse, ainsi une nouvelle cure fut crée dans l'église Saint Antoine sous la dénomination de Notre Dame de Gaillon, éliminant de fait les discensions entre les curés de St Aubin et de Gaillon.

A son Retour d'Italie en 1607, le cardinal de Joyeuse s'arrêta à Gaillon où il résida constamment et où son chapitre envoya le féliciter pour les affaires de l'état rondement ménées à Rome. Il meurt en Avignon le 23 Août 1615 , laissant vaccant le siège de Rouen.

Le 6 janvier 1616, François de Harlay, nouvel archevêque de Rouen, partit de Gaillon pour aller prendre possession de son siège. I1 revint bientôt à son palais qu'il ne cessa d'habiter. Il fit de nombreuses additions dans cette demeure surtout au niveau des jardins. C'est lui qui fit gravir en 1632 l'inscription en latin visible encore au-dessus du pavillon d'entrée, pour consacrer son passage en ce domaine.

En novembre 1617, Louis XIII et son frère Gaston passèrent 10 jours à Gaillon avant de se rendre à l'assemblée des notables de Rouen.

Le 3 janvier 1634, Monseigneur de Harley donna au chapitre de Rouen la bibliothèque de Gaillon qu'il avait créée et qui renfermait 13000 volumes. Le chapitre envoya quatre chanoines pour l'inventorier. Une majorité de livres liturgiques composaient cette bibliothèque, mais aussi des œuvres classiques et quelques manuscrits L'archevêque était absent mais le capitaine les reçut honorablement. Par un acte écrit de sa main il dit: "Je consigne entre les mains du chapitre, porte l'acte de donation, cette bibliothèque comme sacré dépost, et entends qu'elle soit ouverte auxdits chanoines depuis le levé du soleil jusqu'au soleil couché, ainsi qu'aux personnes doctes et studieuses et aux étrangers". Cet érudit, passionné des sciences et des lettres, s'efforça d'attirer à Gaillon beaucoup de savants en leur ouvrant l'académie Saint Paul et en prenant une part active à leurs travaux. Tracasé par le Parlement et entraîné par l'amour des lettres et la passion de la controverse, il se décida d'installer une imprimerie assez particulière, dont il donna la direction à Henri Estienne IIIe du nom. Cette imprimerie fonctionna assez longtemps et nous lui devons quelques pièces curieuses. La plus ancienne date de 1639. Il fit aussi publier une collection de pièces qui reçut de lui le titre de "Mercure de Gaillon" (voir plus loin).

Le 21 décembre 1639, il accorda l'hospitalité au Chancelier Séguier, au Maréchal Gassion et leur suite qui à la demande de Richelieu allaient réprimer la révolte Rouennais. Ils reçurent en cet endroit les députations de la ville de Rouen avant d'aller punir par la pendaison quelques habitants de la ville insurgée.

Le 20 janvier 1650, l'archevêque avait reçu au château Louis XIV avec sa mère Anne d'Autriche et le cardinal Mazarin, venu de Rouen pour pacifier la Normandie soulevée par la duchesse de Longueville. Elle fut connue pour son soutient au mouvement janséniste et la publication de trois ouvrages censurés de l'archevêque d'Alet, Nicolas Pavillon.

Ayant résigné sa charge d'Archevêque de Rouen à son neveu, François de Harlay II, en 1651 se sentant trés souffrant, Msg François de Harley mourut au château de Gaillon le 22 mars 1653. Son cœur fut déposé à la Chartreuse de Gaillon; son corps porté à Rouen et déposé dans le tombeau des cardinaux d'Amboise dont il était le parent par sa mère. En 1655 son succésseur ordonna, dans un document signé à Gaillon, le transport des reliques de St Clotilde de Paris dans l'église des Andelys. Le 20 février 1658 le roi séjourna à nouveau au château.

En 1671, Monseigneur François II de Harley de Champvallon, nommé archevêque de Paris, est remplacé par Monseigneur de Médavy. Le nom de Harley de Champvallon est rester dans l'histoire; Il est l'un des principaux promoteurs de la révocation de l'Edit de Nantes et des persécutions contre les jansénistes. En 1685, une donation privée permit de fonder un cinquième canonicat. L'abbé Jean du Gommier devint chanoine de la collégiale St Antoine. En 1690, la baronnie de Gaillon produisait un revenu de 1650 livres.

J.N Colbert, succédant à Mgr Rouxel de Médavy, fit des dépenses importantes pour le Château. On les estime à plus de 200000 écus de l'époque. Cette somme fut allouée pour la construction des bâtiments et jardins d'agréments d'après des dessins, plans et conseils de Mansards et Le Nostre. On doit à Colbert le pavillon qui porte encore son nom. Il est aujourd'hui réduit en hauteur de moitié.

Le 10 Novembre 1691, Le Nostre était chargé de la réalisation de fameux jardins à la Française par une lettre patente du Roi. Il fit couper les arbres de l'ancien parc et en modifia sensiblement l'aspect. Bien que les jardins n'existent plus de nos jours, l'endroit a gardé le nom que lui avait donné son créateur: "les jardins de bas".

Ces nouveaux embellissements ne tardèrent à soulever la critique de la part de Fénélon, évêque de Cambrai, prélat célèbre pour ces piques envers le gouvernement de Louis XIV. Il rappelait à juste titre au cardinal Colbert; "Souvenez-vous, Monseigneur, que ces revenues ecclésiastiques sont le patrimoine des pauvres; que ces pauvres sont vos enfants et qu'ils meurent de tous côtés de faim". Ces sages paroles n'arrêtèrent pas Colbert dans ces travaux, mais hâtèrent plutôt la disgrâce de Fénélon.

Le 30 juin 1699, sur la convocation express de Louis XIV, se tint à Gaillon l'assemblée des cardinaux de Normandie qui devaient censurer le livre de l'évêque de Cambrai "Les Maximes des Saints de Fénélon". La sentence fut rendue par Nicolas Colbert. Nos hommes d'églises restèrent cependant très modéré envers l'accusé. J.N Colbert décéda en 1707.

Les archevêques qui suivirent Colbert ne se soucièrent pas du patrimoine que leur avait légué leurs prédécesseurs. Bien que des documents attestent qu'il rendit le château plus commode, Msg Claude-Maur d'Aubigné, le premier, lassa à l'abandon le pavillon de la Ligue et son parc. Il fit détruire la magnifique fontaine en marbre de la court d'honneur; à priori, celle qui est au Louvre (prise révolutionnaire 1789) aujourd'hui n'est donc pas d'origine ou provient du parc du château. Il fit démolir le cloché de la Chapelle-Haute, chère au Cardinal d'Amboise, car il était soi-disant pourri. On ne doit rien au cardinaux suivant; Arnaud Bazin de Bezons qui mourut à Gaillon ainsi que son successeur Louis de la Vergne de Tressan, le 18 avril 1733.

En l'année 1737, Mgr de La Rochefoucault, évêque d'Evreux, réunit le chapitre Saint-Antoine de Gaillon au séminaire d'Evreux. C'est à la suite d'un différent entre le chapitre et les prêtres du séminaire d'Evreux que l'évêque prit la décision de réserver les droits au chapitre, mais enlevait tous ses dons, rente, revenus, lesquels devenaient propriété du séminaire.  La chantrerie fut vendue en 1739 à M. Bisson. Elle devint l'Auberge de l'Ecu de France. Cet immeuble est situé juste en face de l'entrée de l'église de Gaillon appelée communément cours Bourdon.

La chantrerie fut vendue en 1739 à M. Bisson. Elle devint l'Auberge de l'Ecu de France. Cet immeuble est situé juste en face de l'entrée de l'église de Gaillon appelée communément cours Bourdon.

Le 10 mai 1740, Mgr De Saulx-Tavannes affranchit de la juridiction d'Evreux la Résidence de Gaillon. L'accord, confirmé par le roi par lettre patente, enregistré au parlement de Normandie le 14 juillet 1740, engageait lui et ses successeurs à payer une somme de 3000 livres aux évêques d'Evreux à chaque mutation d'archevêque de Rouen.

En 1757, ce prélat consomma le vandalisme entamé plutôt, aidé en cela par un arrêt du Conseil et par un mandement express du Roi Louis XV.

En 1785 l'archevêque de La Rochefoucault reçut Benjamin Franklin en sa demeure de Gaillon.

Au mois de juillet 1786, Louis XVI vint à Gaillon et remit à l'archevêque de La Rochefoucault au moment de son départ de Gaillon 2000 livres destinées aux hôpitaux de Rouen.

Le 6 août 1792, on présenta au Roi Louis XVI Gaillon comme un asile sûr pour échapper aux troubles révolutionnaires (7). Les émeutes du 29 juillet avaient précipité le départ du Roi prévu en premier lieu vers l'Angleterre. Un émissaire avait été envoyé à Gaillon le 5 août; le maréchal de camp M. Lefort était chargé de sonder prudemment le sentiment du de la population du département et de la municipalité Gaillonnaise envers la monarchie. La solution d'acheter le château fut adoptée mais les fonds manquaient. Les caisses de la liste civile étaient vides. Prévoyant, le Duc du Châtelet avait en réserve une somme de 1 million qu'il tenait à la disposition du Roi. Le 6 août à 7 heures du matin, M Lefort revint de Gaillon et fit un compte-rendu détaillé. Ces conclusions des 4 pages remises à l'intendant du roi étaient sans appel:

"1° - La situation de Gaillon était, sous tous les rapports, aussi avantageuse qu'on pouvait le désirer pour une résidence de peu de jours. 3000 hommes de bonnes troupes suffiraient pour mettre le château à l'abri d'un coup de main. Tous les meubles ayant été vendus et enlevés, il suffirait d'une demi-journée pour tirer de Rouen tous ce dont le Roi aurait besoin.

2° - L'opinion du peuple en Normandie et particulièrement à Rouen, était entièrement en faveur du Roi. Le département et la municipalité étaient composé généralement de gens honnêtes et raisonnables cédant à la révolution en aimant le Roi à qui ils donneraient tous les secours qui seraient en leur pouvoir, si Sa Majesté était forcée par les circonstances, à se retirer en Normandie pourvue qu'elle ne vint pas s'établir à Rouen, parce qu'ils craignaient, par-dessus tout, que les Parisiens ne vinsent assiéger leur ville.

3° - Les 2 régiments Suisses étaient excellent et méritaient toute confiance. L'esprit des autres troupes de lignes, employées dans ce département, était aussi très bon. Les soldats ne parlaient qu'avec indignations de la journée du 20 juin et ne balanceraient pas à se déclarer ouvertement pour le Roi s'il était menacé de nouveaux attentats du même genre et que Sa Majesté leur témoignât confiance et bonté."

La date du départ fut arrêtée au 8 août, le 9 au plus tard. Cependant deux faits vinrent contrarier les plans Gaillonnais et de fait la destinée du Royaume de France. Louis XVI traitait secrètement pour faire avorter l'insurrection du 10 août, organisée par le comité révolutionnaire de Charenton. Pour se faire, il usa de la somme de 1 million destinée à l'achat du Château. Les 3 agents, messieurs Pieton, Sancerre et Lacroix, qu'il diligenta à cette affaire, eurent tôt fait d'empocher la somme et de disparaître dans la nature. Le projet Gaillonnais prenait l'eau. L'ayant approuvé au premier instant, La Reine lui donna son coup de grâce en refusant le refuge Normand sous prétexte de son incompatibilité d'humeur avec le Duc de Liancourt qui commandait la région. Cependant des documents publiés en 1816 prouvent que la véritable raison de l'annulation des préparatifs de départ fut bien l'escroquerie dont le Roi avait été la victime. D'après les mêmes sources, le plan Gaillonnais était le seul à pouvoir sauver la famille Royale. L'histoire en décida autrement

Le 20 août 1792 le château, devenu propriété nationale lors de la Révolution, fut vendu à divers et en parti démantelé. La lente agonie du château commencée après la mort du Roi Soleil venait de s'achever dans le fracas des armes et la tourmente révolutionnaire. Les quelques voix qui s'élevèrent pour la conservation de ce monument ne furent pas entendues. Le château fut dépouillé par des marchands dont l'appât du gain était sans doute plus fort que leur goût pour l'art. Marbres, menuiseries, ornements en tout genre et Statuts disparurent. Des mercenaires à la solde de la reine d'Angleterre firent partie de ces vandales, de cette bande noire. Seules, 2 uniques statuts subsistent toujours dans l'église de Gaillon (Voir plus loin).

En 1802, Alexandre Lenoir tenta de sauver ce qui pouvait encore l'être. Il ramena pierre par pierre dans le musée des Petits Augustins (aujourd'hui l'école des beaux-arts à Paris) la porte de Gênes et la Galerie des Cerfs.

En 1812, on établit dans le château une maison centrale de détention, jusqu'en 1905.

Le parc ayant échappé à la vente depuis lors fut vendu pour 5000 livres à une compagnie de bois en 1815.

En 1902, une partie du château fut transformée en caserne et abrita un détachement du 28ème régiment d'infanterie, remplacé plus tard par 2 compagnies du 74ème qui l'occupa jusqu'à la 1ère guerre Mondiale. Au court de cette guerre un détachement de l'armée Belge vint remplacer la garnison Française. D'immenses travaux ont modifié entièrement l'édifice pendant cette période.

Il ne reste que le porche d'entrée, le beffroi de l'horloge, la grande galerie dite "du Val" (de beaucoup postérieure) et un genre de souterrain connu sous le nom d'oubliette. Les ventes successives à des particuliers et le temps ont failli avoir raison de la splendide demeure épiscopale des archevêques de Rouen. Mais, l'Etat en devint le propriétaire à partir de 1975. Depuis 1976 et encore actuellement la direction des monuments historiques fait d'énormes travaux de restauration. Des visites gratuites et parfois guidées sont organisées surtout en été. Nous développerons plus loin l'aspect architectural de ce palais épiscopal.

Banque d'images (5)