|

Les deux Chapelles Les deux Chapelles

"...ce château si magnifique des archevêques

de Rouen, et ce chef d'œuvre d'architecture

où se voit, entr'autres choses, la plus

magnifique chapelle qui soit en France..."

Mémoires de Pierre Thomas, 1692.

En inspectant les restes de la Chapelle Basse et les abords du Château il est difficile de nos jours d'admettre qu'une fantastique chapelle, à deux niveaux, jouxtait la Galerie du Val. Ses premiers fondements en pierre de Saint-Leu furent jetés par Guillaume Senault et Pierre Fain, maîtres maçons de Rouen, vers 1504 à l'emplacement de l'ancienne chapelle rattachée à la collégiale Saint-Antoine fondée par Lambert Cadoc en 1204, puis détruite en 1433 par les anglais.

Le 12 février 1508 le marché pour la charpente était passé. Achevée vers 1510, le cardinal d'Amboise l'éleva au statut de collégiale sous l'invocation de saint Georges, à laquelle il assigna un trésorier et deux chanoines.  |

Au temps de sa splendeur, elle se faisait remarquer plus par la richesse de ses décorations que par ses dimensions. Vitraux, stalles, toiles de maître, fresques ou sculptures faisaient d'elle un monument dans le monument. De ce que nous avons lu dans les diverses études traitant de Gaillon, il est de coutume de citer Thomas Corneille (le frère de Pierre) disant d'elle: "Cette chapelle est ouvragée partout etc…": un vibrant plaidoyer à la gloire de la magnificence gaillonnaise. Nous ne dérogerons donc pas à la règle car la beauté des vestiges arrivés jusqu'à nous laissent entrevoir ce que fut l'une des plus "belles demeures de France" des XVI et XVIIe siècle.

La chapelle dessinait dans son ensemble la forme d'une croix latine dirigée vers l'Est en bordure des douves du château. La toiture, avec au centre de laquelle un clocher carré surmonté d'un petit campanile, scintillait au soleil de Normandie. Une sirène pointait au sommet. Robert Devaulx de Rouen avait festonné à l'or fin les crêtes et les pignons où Guillaume de Bourges avait placé des sculptures à l'image des Sybilles.

Divisée en deux, la Chapelle Basse servait les offices pour le petit peuple, les domestiques et les visiteurs, tandis que la Chapelle Haute était réservée exclusivement à l'usage des archevêques ou des rois quand ils étaient en visite à Gaillon.

La Chapelle Basse

La bande noire révolutionnaire ayant laissé cet unique vestige, il est ici difficile "de rendre à César…". Elle servait encore aux offices de la maison centrale de détention au XVIIIe siècle. Ses proportions sont assez modestes; elle mesure 10m de longueur sur 4m50 de large et 4m75 de hauteur. L'ossature de sa voûte gothique supportant de larges dalles de pierre formant le plafond est la première tentative de ce genre en France, car elle n'utilse pas les voûtains conventionnels. Cette petite salle voûtée à deux travées dont l'abside se termine en arc de cercle n'a rien d'exceptionnel si ce n'est les 15 culots de retombée de voûtes d'ogives et clés (aux armes du cardinal d'Amboise), délicatement ciselés; représentation d'animaux réels et mythologiques; chat et escargots, vouivre et sirène, dauphins et coquilles; ornementation de feuillage et glands de chênes.

Dans le fond de l'abside on s'étonnera ou s'interrogera à la vision d'un buste de femme sculptée, dont la tête fut martelée en 1789, et tenant à la main un livre ouvert où l'on pourra lire l'inscription énigmatique "belles et bonnes femmes".

On peut encore circuler autour de l'abside en passant par une porte donnant sur le déambulatoire, autrefois ajouré avec vue sur les fossés du château et la vallée de la Seine. Des fenêtres ont en effet été ajoutées en 1812, lors de la nouvelle affectation. Les architectes d'aujourd'hui n'ont pas jugé bon de les enlever pour rendre son cachet historique et architectural; ce n'est hélas pas le seul cas.

Nous leur devons tout de même la restauration du carrelage exécuté à l'ancienne d'après les informations officielles. Nous ignorons tout du mobilier intérieur, ainsi que des vitraux ; une seule piéta était mentionnée dans les textes au XVIIe siècle. En 1797 la chapelle était déjà totalement vidée et désaffectée.

La Chapelle Haute

Cette chapelle beaucoup plus luxueuse que celle du niveau inférieur était aussi d'une taille plus importante puisqu'elle se prolongeait jusqu'à la cour intérieure. Ses dimensions parlent d'elles même; 17m50 de long, 10m40 de large et 15m de haut. La voûte, gothique comme la Chapelle Basse, était couverte d'un plafond dallé à clés pendantes. Il en reste quelques débris au musée d'Ecouen. On y accédait par la Grand Vis ou encore par la terrasse de la Galerie de Val, chemin le plus direct pour les archevêques sortant de leurs appartements situés dans la Grand Maison ou de leur cabinet dans la Tour de la Sirène. Les maîtres d'œuvre auront fait de leur mieux pour agencer cet édifice comparable à toutes les chapelles royales en l'élevant à partir des bases de l'ancienne tour féodale.

Les vitraux

18 fenêtres disposées sur deux rangs mettaient en valeur sans commune mesure des vitraux d'une beauté rare, rivalisant avec les plus belles verrières de la cathédrale de Rouen, selon E. Chirol (1). Ils furent commandés à deux maîtres verriers talentueux, un orléanais Antoine Chenesson et Jean Barbe de Rouen. Il ne subsiste aucune trace qui pourrait nous aider à mettre en image ces vitraux et les thèmes abordés. Nos recherches sur ce plan sont restées vaines.

Les fresques et peintures

Andréa Solario, un des artistes italiens et élève de Léonard de Vinci, eut en charge la facture des fresques murales. Il y œuvra pendant au moins 3 ans à partir de l'été 1507. Sur la gauche de l'entrée Andréa Solario mit à l'honneur la famille d'Amboise et côté sud les ecclésiastiques de cette même famille. Chaque portrait, des membres de la famille d'Amboise, était accompagné d'un distique latin. L'abbé Blanquart (2) précise qu'ils avaient tous été relevés par Dom Pommeraye de Rouen vers 1690, ce bien avant leur disparition totale. La publication devant suivre n'a jamais abouti: les textes paraissent irrémédiablement perdus.

Des autres œuvres provenant de Gaillon, on attribue au peintre Milanais certaines peintures sur toile, notamment une descente de croix (ci-contre à gauche) qui est exposée au Louvre. Une Madone et une scène de la Nativité (3, p.540) sont parmi d'autres toiles éparpillées dans les collections privées.

A. Solario a travaillé pour G. d'Amboise, au minimum, jusqu'en 1510. Mais nous savons peu de chose sur les œuvres qu'il réalisa, mise à part celles venant d'être exposées.

Au musée de Détroit (USA) une œuvre attribuée à A. Solario représente saint Georges et saint Sébastien (ci-contre à droite). Elle pourrait provenir du château de Gaillon. Nous l'avons identifiée d'après l'inventaire de 1550 publié dans l'ouvrage d'Achille Deville. Il mentionne "ung grand tableau auquel est l'effigie de sainct George" (3, p.532). La physionomie du personnage principal rappelle le visage du cardinal G. d'Amboise. Saint Sébastien se rapproche plus de Louis XII. La vanité des autorités cléricales, des rois et reines les poussait souvent à se faire représenter dans l'imagerie chrétienne sous les traits de saints ou saintes.

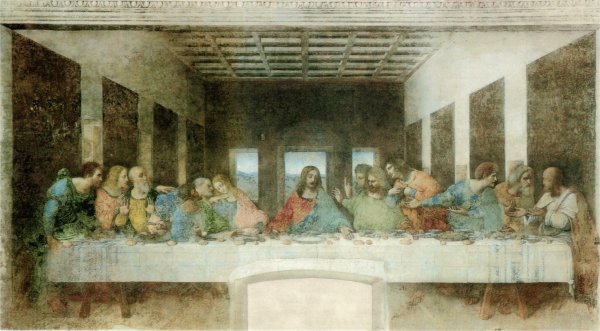

Récemment, Adela de son Coin de l'Enigme nous a soumis une idée intéressante. L'inventaire de 1550 mentionnant "une grande toile peinte de la Cène de Notre Seigneur" (3, p.536), celle-ci pourrait encore être attribuée à A. Solario. De plus, cette Cène serait une troisième copie de la célèbre fresque de Léonard de Vinci peinte sur la muraille du couvent des dominicains de Milan vers 1498. L'hypothèse est tout à fait recevable sachant que Solario était un élève de L. de Vinci travaillant sur les sujets qu'il maîtrisait le mieux. La Cène exécutée par son maître, dont il connaissait l'existence, fut pour lui, à coup sûr, un modèle. Et bien qu'il ne fut pas le seul peintre, nul autre artiste ne lui fut adjoint pour poursuivre sa tâche à Gaillon (2, p.24). Nous irons donc dans le sens d'Adela dont la thèse est étayée de surcroît par Laure Fagnart, étudiante à l'université de Tours, dans un mémoire de DEA soutenu en juillet 2001. Elle affirme en substance: "Antoine Turpin, trésorier et receveur général des finances et Gabriel Gouffier, protonotaire apostolique commandent une copie de la Cène, seulement quelques années après la fin de l'exécution du modèle (1498). Une troisième version du Cenacolo est citée dans les inventaires des meubles du château de Gaillon. Elle a sans doute été ramenée en France par le cardinal Georges Ier d'Amboise et cela avant 1510." En réalité, il serait plus vraisemblable que l'œuvre ait été exécutée par Andréa Solario vers 1509, car la toile n'est pas mentionnée dans l'inventaire de 1508 (3). On la retrouve seulement dans celui de 1550.

La Cène de Léonard de Vinci (Milan) |

L'inventaire de Deville relève peu de toiles de maître. En voici la liste exhaustive complétant celles déjà énoncées :

- un tableau représentant la mort de Marie

- un tableau de Jésus au jardin des oliviers

- un tableau de saint Jean Baptiste, saint François et saint Clair

- un petit tableau représentant Jésus "au monument" (au tombeau)

- un petit tableau du Saint-Esprit

- un petit tableau en bois de Notre-Dame tenant son fils

- un petit tableau de Notre-Dame, Joseph et leur fils

- un petit tableau de l'Annonciation

- un petit tableau de Marie et son fils

- un petit tableau de Marie "fort noir"

- un grand tableau de Notre-Dame de pitié

- un tableau de saint Jean Baptiste rompu

- un tableau du baptême de Jésus

- un tableau de Jésus et plusieurs personnages (ses apôtres ?) de Perusin, seul autre artiste identifié et attaché à une seule œuvre à Gaillon. Il n'apparaît pas dans la liste des peintres mandatés par G. D'Amboise.

- un tableau de la mort de Jésus

- un tableau représentant le "Salvator mundi"

- un tableau de l'Assomption

- un grand tableau rond représentant N-D portant Jésus et Jean-Baptiste (p.540).

Cette dernière œuvre mérite une attention particulière. Mai peut-on l'attribuer à Solario ? C'est probable mais l'incertitude est grande. La Cène solaire aura toutefois l'avantage de mettre en lumière l'autre hypothèse qui ferait de Jean-Baptiste le frère jumeau de Jésus.

Les pièces de sculptures

|

En comptant les frises, pilastres, caissons, corbeaux ou consoles c'est un nombre impressionnant d'œuvres d'art qui furent réalisées par des artistes Rouennais ou de Tour. Géraume Pacherot, Bertrant Meynal et Chersalle eurent pour tâche de livrer dans la chapelle le maître-autel fait d'un seul bloc de marbre italien d'environ 2m50 sur 1m80.

Un bas-relief représentant "saint Georges terrassant le dragon" exécuté de la main de l'artiste tourangeau Michel Colombe surplombait ce maître-autel. Sculpteur réputé de la fin du Moyen Age, ce vieil imagier gothique avait servi la reine Anne de Bretagne pour le tombeau de ses parents dans la cathédrale de Nantes. Le bas-relief pourra être admiré au musée du Louvre. Ce grand retable en marbre dont le relief central représente saint Georges délivrant la princesse de Trébizonde des griffes d'un dragon, marque le nouvel intérêt porté à la nature et à la perspective dans le paysage. Le commanditaire, Georges d'Amboise, archevêque de Rouen, avait accompagné Louis XII dans ses expéditions italiennes. Il en ramena des sculpteurs qui réalisèrent le cadre peuplé de rinceaux, de masques et de vases. Inspiré de fresques antiques, ce décor dit de "grotesques" constitue une des premières marques d'italianisme en France.

L'encadrement dû à des ornemanistes florentins est typique du décor à pilastres importé d'Italie.

Toutefois le sculpteur maîtrise encore mal la perspective, la nature (quelques maigres bouquets d'arbres) et le fantastique (le dragon naïf). Il présente pourtant une volonté de clarté et d'unité de la composition qui annonce la Renaissance.

Antoine Juste de Tours (Antonio Di Giusto Betti), originaire de Florence, finit de confectionner en 1509 une série de 12 statues polychromes, de pied, en terre cuite à l'image des apôtres et du Christ. Nous savons par Alexandre Lenoir que 6 de ces statues furent détruites par des militaires casernés dans le château le 26 frimaire de l'an X (17 décembre 1801). Deux autres, un Christ et saint Paul ou saint Jacques ont été sauvés puis placés dans l'église paroissiale Saint-Ouen de Gaillon. L'abbé Blanquart décrit l'état déplorable dans lequel elles se trouvaient encore en 1899; repeintes d'une couche grise les privant de leurs couleurs. Le Christ ayant les deux mains coupées, on lui greffa provisoirement des mains affectant un geste de Sacré-Cœur moderne, tandis que saint Paul cherchant son bâton de pèlerin qu'il tenait en main resta dans le désarroi. Récemment des restaurations ont été entreprises en vue de leur redonner leur aspect d'origine et les mains de Jésus ont une fois de plus disparu.

Il en manque donc 4 à l'appel. Personne ne sait ce qu'elles sont devenues. De nombreux fragments ont été retrouvés: une tête d'apôtre, les débris d'un visage ou d'un pied. Paul Vitry a tenté en 1901 (4) de faire un inventaire de l'ouvrage gaillonnais d'Antoine Juste en s'inspirant d'autres œuvres du florentin de Saint-Denis; il y arriva fort bien.

Les stalles et boiseries

Elles ont été façonnées entre 1501 et 1509 par un artiste français fortement inspiré comme d'autres par le style italien, Nicolas Castille, à la demande du cardinal d'Amboise. Trente artisans menuisiers collaborèrent avec Nicolas Castille. Cette expérience restera unique en France et réduite à néant en 1801. C'est à cette époque que stalles, petites et grandes clôtures divisées en plusieurs lots, sont démantelées. Entreposées dans l'église de la ville, Alexandre Lenoir en deviendra l'acquéreur en les arrachant à l'autorité municipale sans coup férir. Il les fit rapatrier dans son musée des Petits Augustins à Paris (actuelle école des Beaux-Arts). Par la suite, elles durent subir les vicissitudes du temps et la négligence des hommes. En 1816 elles pourrissaient toujours dans les entrepôts du musée de Lenoir qui n'avait pu réaliser son projet de les installer dans une salle particulière. Après la fermeture des Petits Augustins, en juillet 1817, il transporta les stalles dans l'abbatiale de Saint-Denis. C'est là qu'un certain François Debret, ayant en charge la réfection de l'édifice, s'ingénia à les saccager intégralement. Il dédoubla les clôtures en les sciant dans leur épaisseur afin d'en faire des décorations murales d'un goût douteux. Au fond de la l'abside, les chasses des martyrs placées dans un curieux édifice gothique sont composées de fragments de boiseries gaillonnaises.

Les stalles dénaturées furent aménagées dans le chœur de l'abbatiale où nous pouvons toujours les voir. En 1847 quand Viollet-Le-Duc eut en charge la restauration des monuments historiques, celui-ci se résout à supprimer les fantaisies de Debret et rétablit dans le bon ordre l'agencement des stalles. Une porte prise sur les dépouilles de Gaillon ferme la sacristie.

A partir de 1873 des pièces entières stockées dans les magasins du chantier commencent à disparaître (pour ne pas dire volées) afin d'alimenter les collections privées américaines. En janvier 1899, les éléments restant (balustres et clôtures) furent transférés au Louvre, mise à part les stalles restées à Saint-Denis. Leurs tribulations s'achèvent en 1913, quand elles atterrissent au musée de Cluny. Ce n'est cependant qu'en juillet 1925 que les restes des boiseries purent être rassemblés à nouveau par J.J Marquet de Vasselot (5), conservateur du musée de Cluny, dans une salle réservée à cet effet.  |

Tous les éléments des ces boiseries sont décorés, sculptés. Les parties basses sont garnies d'arabesques en faible relief. Les hauts de dossier des stalles sont couverts de panneaux de marqueterie à damier où sont dessinés les Sibylles et les Vertus. Plus haut des scènes sculptées en relief relatent la vie de quelques saints: le martyre de saint André, le Baptême de Jésus par Jean-Baptiste... Les miséricordes révèlent des séquences humoristiques tel un renard déguisé en moine gardant un troupeau de moutons ou des scènes de la vie quotidienne et religieuse. J.J Marquet de Vasselot pense, d'après ses recherches, que les menuiseries de Gaillon sont des copies d'autres gravures. Selon lui plusieurs panneaux ornant les "parcloses" des stalles reproduisent les illustrations du "Calendrier des Bergers", ouvrage très répandu de la fin du XVe au début du XVIIe siècle.

Depuis 1977 plusieurs pièces de ce mobilier sont exposées dans le musée de la Renaissance d'Ecouen (95). Un clip vidéo est disponible dans la médiathèque. Vous pourrez y admirer:

- 3 vestiges de clôtures de bois finement ciselées, très bien conservés, sur lesquels on aperçoit différentes figures dont une ARCHE D'ALLIANCE (Voir la vidéo associée).

- Un bas-relief représentant saint Georges terrassant le dragon (ci-dessus). J.J. Marquet de Vasselot souligne l'intérêt d'A. Lenoir pour cette pièce de menuiserie. "Il lui en consacra une longue notice, toute bourrée de considérations iconographiques qui semblent aujourd'hui bien singulières", dit-il .

- 2 bas-reliefs attribués à des artistes flamands… 1) Salomé recevant du bourreau la tête de saint Jean-Baptiste, 2) Saint Georges refusant l'or envoyé par le roi. Ce dernier tableau présente à gauche un premier personnage franchissant la porte d'un édifice et tenant en main une coupe pleine de pièces de monnaie. Il la tend au personnage central; à droite deux autres individus attendent.

- 8 prie-dieu (2 groupes de 4) en bois sculpté, ornés de coquilles. Ils sont situés dans la chapelle du château d'Ecouen où le hasard les a placés en face d'une copie du XVIe siècle de la célèbre Cène de Léonard de Vinci, ultra médiatisé par dans le fumeux DA VINCI CODE. Cette copie fut exécutée dès 1503 par le peintre Marco d'Oggiono (1470-1540) à la demande du roi Louis XII qui aurait volontiers possédé l'original. Vous pourrez visionner dans la médiathèque un autre clip vidéo se rapportant à cette toile.

Remarques significatives

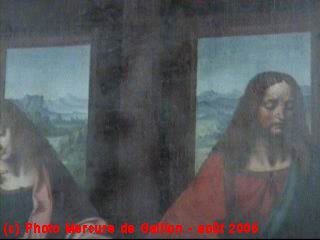

Notre visite au château d'Ecouen en août 2005 fut très enrichissante. Outre les caractéristiques flagrantes des boiseries de Gaillon se rapportant à l'Arche d'Alliance, l'observation minutieuse de la copie de la Cène de L. de Vinci montre au moins deux variantes de taille en la comparant à l'originale de Milan. Nous sommes à la fois loin de notre chapelle gaillonnaise, mais si proches d'elle par l'entremise de son élève A. Solario. Les variations repérées requièrent une fois de plus notre attention.

La première variante est un blason, "d'argent aux cinq fusées de sable posées en bande", peint entre les pieds de la table à Ecouen et absent à Milan. Le blason serait celui de la famille Le Bouteiller, originaire de Bretagne. Pourquoi ce blason s'il s'agit d'une acquisition de Louis XII ? L'héraldique relève du symbolisme et du rébus. Dans le cadre de la Cène, Le Bouteiller en Bretagne désignera logiquement Béduier, bouteiller (ou échanson), un des premiers Chevaliers de la Table Ronde. Béduier mourut au combat au côté d'Arthur et fut enterré à Bayeux (6, p.85-86).

Détail de la Cène de L. Vinci à Milan |

Détail de la Cène au musée d'Ecouen |

Tiré du Roman du Brut (6), écrit en vers en 1155 par Robert Wace, clerc de Caen, né en l'île de Jersey, Béduier fait partie de ces héros, compagnons d'Arthur, dont le mythe est raconté tel que les bardes l'avaient créé. L'histoire débute dès la ruine de la cité de Troie et la dispersion des survivants. Wace fera quelques additions, notamment la Table Ronde, domaine de l'égalité entre les chevaliers.

Le meuble arthurien en lui-même est un avatar de la table de la Cène ronde à l'origine. D'après la tradition chrétienne, il y en aurait eu trois de fabriquées. La première : celle de la Cène où le Christ pris son dernier repas avec ses disciples. La deuxième fut confectionnée par Joseph d'Arimathie dans les îles britanniques lors de l'évangélisation et la troisième instituée selon les préceptes de Merlin. L'analogie fut poussée jusqu'à l'extrême par L. de Vinci et ses copistes, trois Tables Rondes pour trois tableaux de la Cène de son école :

- 1- L'original à Milan en 1498.

- 2- Une copie de Marco d'Oggiono acquise par Louis XII en 1503 (au musée de la Renaissance d'Ecouen).

- 3- Une seconde copie d'Andréa Solario à Gaillon vers 1509 (disparue).

Nous ne reverrons peut-être jamais le troisième tableau de la Cène de Gaillon. Il faudra se satisfaire de l'analyse de l'original de Milan et de la copie d'Ecouen. Connaissant maintenant les anomalies entre ces deux toiles, nous sommes en droit de nous demander quels secrets auraient bien pu recéler l'œuvre de Solario à Gaillon ?

La seconde variante distinguée sur la copie d'Ecouen est le fond du paysage. Cet arrière plan est différent. Le paysage est vallonné à Milan et nous avons un paysage montagneux ou rocailleux à Ecouen, derrière Jésus et saint Jean l'Evangéliste (ou Marie-Madeleine ?).

Détail de la Cène de L. Vinci à Milan |

Détail de la Cène au musée d'Ecouen |

Hélas non ! Nous ne verrons pas ici la forme très caractéristique du Mont Bugarach. Au risque de décevoir beaucoup de chercheurs, toutes les montagnes, peintes ou dessinées par les artistes les plus connus gravitant autour de l'histoire de Rennes-le-Château, ne font pas forcément référence au Pech de Bugarach. Nous nous garderons donc, pour le moment, d'interpréter ces paysages.

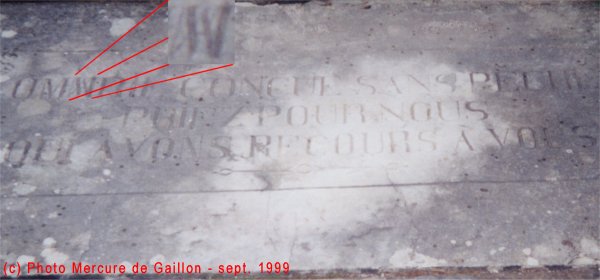

Par contre un autre élément notable ne peut être écarté. C'est le monogramme A-M du connétable Anne de Montmorency, bâtisseur du château Renaissance d'Ecouen en 1534, peint sur la voûte de la chapelle du château où sont exposées les œuvres dont nous parlons. Un œil averti ne pourra s'empêcher de remarquer une bien curieuse concordance avec le même monogramme gravé par B. Saunière sur la dalle située au pied du pilier wisigoth, dans lequel il avait découvert quelques parchemins "assassins"... Pénitence, Penit-ense: un glaive à l'intérieur... probables extraits ou copies codées du Codex Bezae, entre autres.

Monogramme du duc de Montmorency d'Ecouen |

Glyphe de la Vierge à Rennes-le-Château |

A-M, monogramme de la Vierge Marie identique à celui d'Anne de Montmorency ! Tout ne pourrait être dû qu'à de simples coïncidences si un glaive ou une épée n'était placée à l'intérieur, PENIT-ENSE, du glyphe A-M d'Anne de Montmorency. Comme un glaive planté dans le roc à l'image d'Excalibur, le cycle arthurien du Sang-Real vient se greffer par hasard sur la souche familiale des comtes de Gisors. La clef de codage "Mort Epée" et nos soupçons se précisent encore un peu plus. Un secret généalogique complète un secret historique, le tout dissimulé dans un pilier wisigoth. Et le soleil poursuit sa course de Gaillon à Rennes-le-Château ; le hasard n'est pas ce que l'on croix (sic).

Th. Garnier

© www.lemercuredegaillon.fr

- 2000/2007 - Toutes

reproductions totales ou partielles interdites sans autorisation de l'auteur.

- Remerciements particuliers à A.M Lecordier et à Adela

Retrouvez tous les détails de la Chapelle

du château de de Gaillon et plus encore dans

Catalogue des notices: stalles, boiseries, sculptures etc...

Bibliographie

- - Le Château de Gaillon par Elisabeth Chirol, 1952

- - La Chapelle de Gaillon et les fresques de d'A. Solario par L'Abbé Blanquart,1899

- - Comptes de dépenses de la construction du Château de Gaillon, par Achille Deville, imp. Nationale, 1850.

- - Bulletin Monumental 1901: Les apôtres d'Antoine Juste par Paul Vitry

- - Bulletin Monumental 1927: Les boiseries de Gaillon par JJ Marquet de Vasselot

- - Le roman de Brut par Wace, poète du XIIe siècle, retranscrit par Le Roux de Lincy, T.II, éd. Edouard Frère, 1838.

azas azas

|