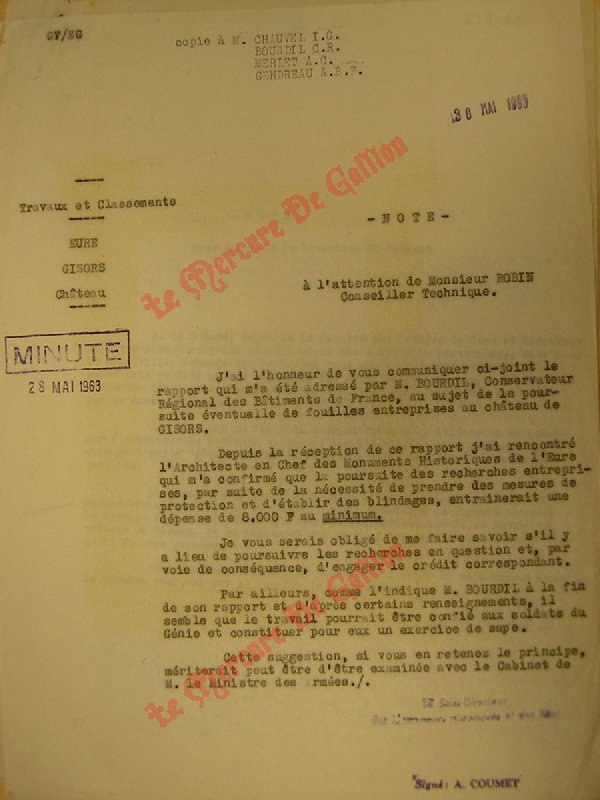

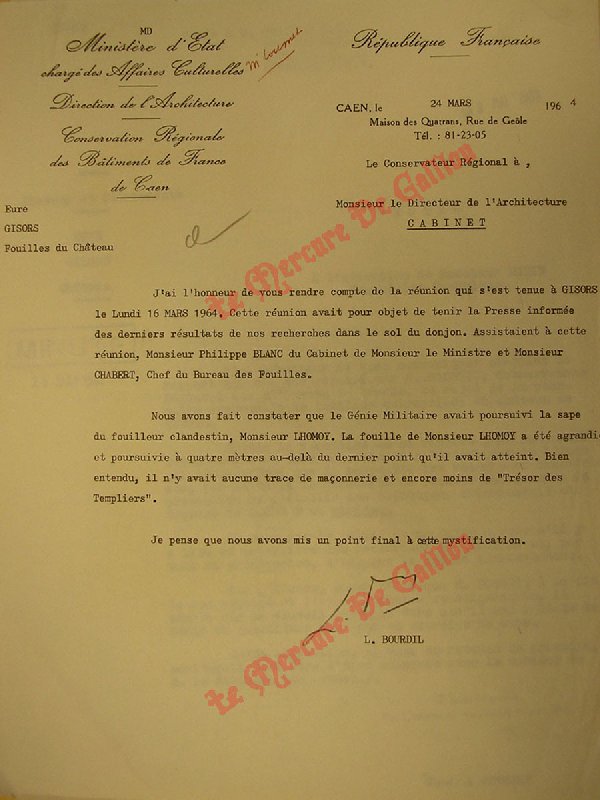

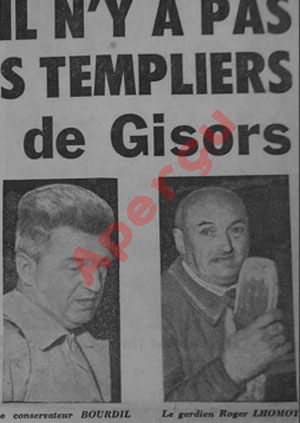

Officiellement, les dernières fouilles exécutées au château de Gisors en 1964 par un régiment du génie militaire n’ont apporté aucune preuve d’un trésor Templier. Or tout n’est que mystification colportée depuis des décennies par les laquais du pouvoir en place. Allant jusqu’à déformer les témoignages rapportant les allées et venues de camions militaires transportant de soi-disant gravats d’excavation puisqu’il n’y a jamais eu de coffres mystérieux en transit. Pour un gouvernement toujours soucieux de faire des économies sur ce type d’intervention, s’il n’y avait rien, il faudra donc nous expliquer pourquoi ne pas avoir remblayé la sape du génie avec ces mêmes gravats au lieu de les évacuer. Sans minimiser le rôle de certains élus locaux ayant leur lot de casseroles, le maître d’œuvre étant le Ministre des Affaires Culturelles de l’époque, André Malraux, il est parfaitement justifié de parler de désinformation d’État destinée à masquer une entreprise occulte à grande échelle aux fragrances maçonniques. Toute l’opération fut un véritable travail de sape, au propre comme au figuré. Du Prince du

Liban, Maître des Assassins

D’après

M. de Hammer[1] on peut suivre les traces

des anciennes sectes gnostiques des manichéens et des marcionites

chez les Templiers. Ce n’est peut-être pas si faux que cela car l’Ordre était

ouvert à toutes les connaissances du Moyen-Orient contrairement à ce qu’on nous

fait croire aujourd’hui. L’Ordre du Temple,

filiation d’Aumont[2], est à l’origine de l’écossisme (franc :. maçon).

Les chevaliers voulurent lui donner l’organisation du Rite d’Orient. Mais suite

à des altérations, voire même des superfétations, de nouveaux grades furent

créés pour perpétuer le souvenir de l’action des Templiers en Terre Sainte. On

vit alors naître dans le R.E.A.A. le grade de Prince du Liban (ou Royal-Ache

parfois improprement nommé Royal-Arche) en mémoire du vieux de la montagne,

chef de l’Ordre des Assassins[3]. L’histoire

de cette organisation est riche d’enseignements. Elle est née vers l’an 1090

d’une fraction de la secte des Ismaéliens, connue aujourd’hui sous le nom de

communauté Druze, issue de la loge du Caire[4]. Son

fondateur, Hassan Ben Sabbah Homaïri,

ne tarda pas à faire de nombreux prosélytes, les Fedavi

armés au service de sa cause, avec lesquels il s’emparera audacieusement de la

forteresse d’Allamont, décrite comme un repaire de

vautours situé entre le Liban et la Syrie. La citadelle devint la résidence

privilégiée d’Hassan, répondant désormais au nom de Vieux de la Montagne. Tous

les Grands Maîtres héritiers de la tradition hachischin ont porté ce

titre : § Kia-Buzurgomid. § Mohamed Ier, fils de Kia-Buzurgomid. § Hassa II, fils de

Mohamed Ier. § Mohamed II, fils d’Hassan

II. §

Dschelaleddin-Hassan III, fils de Mohamed II. §

Alaeddin-Mohamed III, fils

de Dschelaleddin-Hassan III. §

Rokneddin-Karschâh, dernier Grand

Maître des Assassins. Les

liens de la secte avec les Templiers sont peu connus ou mal exprimés. Hassan

était mort en 1124, après avoir choisi pour successeur Kia-Buzurgomid.

Au milieu du xiie

siècle, l’Ordre du Temple étendait sa puissance des frontières du Khorrassan aux montagnes de Syrie, du Mousdoramus

au Liban et de la mer Caspienne à la Méditerranée. Les chevaliers chrétiens,

habiles tacticiens politiques, se lièrent avec le Vieux de la Montagne par un

traité secret, afin d’accroître leur influence. C’est pourquoi on perçoit

beaucoup de similitudes dans les deux Ordres tant dans leur habillement que

dans leurs rites de passage. L’alliance

fut profitable aux deux camps et l’on trouva les Assassins mêlés à quelques

épisodes peu glorieux des Croisades au bénéfice des Templiers[5]. Ils

se rendaient mutuellement toutes sortes de bons offices. Leurs exactions

réciproques ne tardèrent pas à soulever plaintes et indignations du Khalife de

Bagdad. Mais les Assassins ne tinrent compte d’aucun avertissement et les

poignards de leurs Fedavi agissaient en toute impunité

dans une guerre occulte, dont l’action se poursuit encore de nos jours par les

affidés terroristes dévoyés d’Al Qaïda et ses

sous-marins « Frères Musulmans ». Les

fédavi croient toujours se rendre agréables à l’Iman

invisible qu’on leur a appris à aimer, respecter et craindre. Toute

ressemblance avec l’histoire mondiale récente n’est pas fortuite. Pour

mettre fin au désordre fomenté par les Assassins une armée fut rassemblée au

nom de Mangou-Khan, petit-fils de Dschemgis-Khan.

Après de terribles combats au siège de la forteresse de Kerdhou

en Perse, Rokneddin, dernier maître des Assassins,

connu, ordonna à ses troupes de se soumettre. En l’an 1254, l’Ordre des

Assassins n’existait plus officiellement dans cette partie de l’Asie centrale. La

société conserva ses bastions syriens et libanais. L’armée du Khan ne jugea pas

utile d’avancer plus avant sur un terrain étant sous la protection de l’Ordre

du Temple. En

1250, les habitants du Liban s’étaient reconnus tributaires de l’Ordre du Temple.

Tout chevalier devenait Scheik el Lebel, Prince du Liban (ou de la Montagne).

Déjà en l’an 1173, le Vieux de la Montagne avait eu envie d’embrasser le

christianisme pour se libérer du lourd tribut de 2000 pièces d’or qu’il payait

aux Templiers. Il n’en découla qu’une alliance dont nous venons de parler. En

l’année 1326 on voyait encore les membres de l’Ordre des Assassins en activité.

Devenus une secte hérétique de l’Islam, ses débris se sont perpétués jusqu’à

nos jours en Iran, Irak et Syrie et dans les montagnes du Liban. Au xixe

siècle, les forteresses du district de Roudbar

étaient encore occupées par des ismaélites, connus dans tout le pays sous le

nom d’hosseini. En Syrie, ils occupaient dix-huit

villages autour de Masziat, un des sièges de leur

ancienne domination. La pierre du passage Si

vous, chers lecteurs, doutiez un tant soit peu du lien qui unissait les

Templiers avec la secte des Ismaéliens et des Assassins, ce qui va suivre

devrait vous en convaincre. Nous allons présenter une pièce coupant court à toute

hypothèse. Et c’est à Gisors que cette preuve éclatante a

subsisté cachée, car perdue pendant plus de 600 ans. Dans

les années 1970, un habitant de Gisors, souhaitant garder l’anonymat, découvrit

dans son jardin, aux environs de la porte des argilieres, un fragment de

pierre gravée de ce qui lui parut être quelques mots d’arabe.

Ce n'est pas la première fois qu'un petit " trésor " est découvert de cette manière à Gisors.

La pierre des Argilières nous a été présentée il y a seulement quelque temps, en 2003. Depuis

nous avons mis tout en œuvre pour en savoir un peu plus à son sujet. Les informations

collectées et une analyse méthodique de l’artefact nous ont permis de

déterminer plusieurs points cruciaux :

1° - Il s’agit d’un fragment de marbre rose comprenant trois cartouches, datant de 1350 au plus tôt, placés au-dessus d’une arcade formant une porte au centre de laquelle on distingue un petit disque orné d’une gravure (+/- effacée) difficile à décrypter. 2° - Chaque cartouche contient un texte gravé en

persan. Plus exactement cela correspondrait au dialecte farsi. Le style farisi (ou farsi), léger et élégant, comme suspendu (ta'liq) sur la ligne ; créé par les calligraphes de la

Perse pour les recueils de poésie, il est devenu le style prédominant chez les

Perses, les Turcs et les Indiens. 3° - Deux consultants de la Sorbonne, éminents

linguistes, à qui nous avions communiqué (en aveugle) des photos du texte en

ont fait la traduction, précisant qu’il s’agissait d’hémistiche d’un poème

rédigé en dialecte farsi. Le premier cartouche renferme la formule coranique

(donc en arabe) de la "basmala" que l'on

trouve à la tête de toutes les sourates du Coran sauf la neuvième. Les deux

vers suivants sont extraits de l’œuvre de Hafiz, poète persan du xive

siècle, exprimé en ces termes :

Tel

que nous pouvons le comprendre, nous sommes en présence d’un fragment d’un rite

initiatique écrit par Hâfiz. Les doctrines secrètes

musulmanes de l’Ordre, émules des maîtres soufis de la loge du Caire furent

révélées en grande partie par les écrivains et poètes orientaux. Khodja Shams-eddine Muhammad

(1326 - 1390), plus connu sous le pseudo-nyme de hâfiz - celui

qui connaît le Coran par cœur - nous a dévoilé dans ses poèmes les plus

ambitieux les rites d’initiation dont le sens resta longtemps caché aux

profanes. Hâfiz, né

à Shiraz aux environs de 1320, était Soufi originaire

de Perse, poète de cour et enseignant. Il est considéré dans tout le monde

culturel iranien (de l'Asie Centrale, voire de l'Inde occidentale, jusqu'en

Anatolie, en passant par le Caucase et bien entendu l'Iran) comme un poète

« saint ». On le surnomme « la langue de l'Invisible ».

Rien d'étonnant à ce que l'on grave ses vers sur la pierre. Quant au sens,

c'est assez complexe, puisque dans ce genre de poèmes, il y a toujours

plusieurs niveaux de compréhension. De

plus Hâfiz, comme tous les poètes soufis, utilise ici

le lexique technique du symbolisme de la poésie bachique[6], où

grosso modo l'ivresse désigne un état de conscience second où l'ego est oublié,

ce qui permet au mystique d’être « chargé » d'un autre Ego d'ordre

divin. Dans ce contexte, le vin peut désigner l'Amour mystique[7] -

magnifié par les Fidèles d’Amour

ou soufis d’Orient - ou encore les pratiques spirituelles qui provoquent cet

état de conscience, ou plus concrètement une boisson altérant l'état ordinaire

de conscience que l'on buvait lors des cérémonies initiatiques.

Ainsi

le sous-entend René Guénon dans son œuvre[8] :

« Templiers, soufis et kabbalistes ne partageaient-ils pas la même

coupe de vin » ? La coupe de

vin étant assimilée à Dieu, ou Démiurge, nous vous laissons le soin d’en

déduire la conclusion qui s’impose. Nous sommes loin de la vindicte islamiste

terroriste contemporaine où l’alcool est prohibé. Le

roman de la Table Ronde et l’épopée du Graal

en sont l’identique pendant transposé dans la contrée imaginaire d’Avalon par

Chrétien de Troie. Le récit de l’Edda où la race des dieux Ases de la

mythologie nordique est représentée buvant le vin toute en forgeant l’or, peut-être

une autre approche de l’amour mystique. Dans sa société bachique, Rabelais

pérennisera cette philosophie.

Dans

le second hémistiche, le poète semble indiquer que le fait d'être uni au

transcendant ne peut être que passager et que chercher la permanence d'un tel

état ne peut être que de "l'avidité intérieure", erreur spirituelle

sur laquelle les mystiques musulmans ont beaucoup écrit. Mais

que viendrait faire à Gisors une

pierre écrite dans un langage initiatique soufi venu d’Orient. Si elle ne put

être transmise par les Templiers de Gisors pendant leur âge d’or, elle y arriva

par d’autres vecteurs alliés. La

forteresse normande, dont nous avons déjà vu l’origine « Vulcaine », était très connue dans la géographie arabe

d’Edrisi au commencement du xiie siècle. Gisors y était orthographié Djindjors[9]. Dans

l’étymologie de ce nom, Djins et djors, nous observons Djins,

entités dites démoniaques employées par Salomon à la construction du Temple,

citée dans le Coran, les contes des mille et une nuits – et – djors, qui est le « pont » en langue

arabe –. Autrement dit, Djindjors ou Gisors

serait « le pont ou passage des Djins »

s’identifiant à la Porte de Tubal-Cain ou de Vulcain dans notre culture

occidentale. Les

pourvoyeurs de la pierre pourraient être des voyageurs, mandatés par les

maîtres soufis, en hommage aux Templiers martyrs, important cette sorte de

mausolée. Ou bien, il s’agirait de la frange de l’Ordre du Temple émigrée en

Écosse – dont nous avons relevé tant de traces dans l’église Saint-Gervais

Saint-Protais et fondatrice du grade maçonnique de Prince du Liban – qui en

sont à l’origine vers 1350. Malgré les étroites

dénégations officielles et une campagne de presse anti-Lhomoy carabinée, inutile de frapper

trois à la Porte du Temple. La pierre des Argilières démontre que

des documents (initiatiques ?) importants de l’Ordre du Temple ou le

concernant indirectement ont été acheminés et entreposés à Gisors. Des archives, parchemins ou

autres s’y trouvaient déjà aux environs de 1350. En outre, on savait depuis

longtemps que la Connaissance des Fidèles d’Amour d’Orient nous avait été

transmise par les Templiers sans en avoir de preuve concrète. Ces quelques mots

gravés dans le marbre en deviennent la preuve tangible irréfutable quand les quelques mots du Directeur de Cabinet du Ministère des Affaires Culturelles relevée dans une note étrange : "J'appelle à nouveau tout spécialement votre attention sur mon désir d'être personnellement informé

de l'issue des fouilles avant qu'aucune publicité ne lui soit donnée (ndlr : encore raté !) : Il est en effet essentiel que nous mettions pour les esprits de bonnefoi, un terme à la polémique qui s'est développée autour de cette affaire ; ceci suppose une mise au point très étudiée des conditions dans lesquelles seront divulgués les résultats", laissent planer le doute. Un plan de communication des plus alambiqués s'il n'est mensonger.

Thierry Garnier © 17 janvier 2018 - M2G éditions. Toute reproduction interdite sans autorisation de l'auteur. [1] Mysterius Baphometi Revelatum, par M. de Hammer, Vienne, 1818. [2] Famille noble du Vexin, porte Oriflamme du

Roi de France. [3] Ou Hachischin,

fumeur de hachisch. Substance dont les maîtres usaient pour se garantir de

l’obéissance de leurs affidés. [4] Elle fut abolie

en 1171 par Saladin. L’Ordre des Soufis ou Sufite en

est l’héritier. [5] L’assassinat de

Conrad de Montserrat, attribué à Richard Cœur de Lion puis au Templier Renaud

de Châtillon. [6] Le soufi dans

l’ivresse de la terminologie, par Hanan Mounib, éd. L’Harmattan, 2006,

p.66. [7] Mélanges de

littérature orientale et française de Joseph Agoub, avec

une notice sur l'auteur par M. de Jean-Baptiste A.A. Sanson de Pongerville, éd. Werdet Paris

1835, p. 354. [8] Propos sur René

Guénon, par Jean Tourniac, Dervy

Livres, 1973, p.181. [9] Recueil des

travaux de la société Libre d’Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres de

l’Eure, 3e série, T.VI, 1859, Evreux, 1861, p.468. |