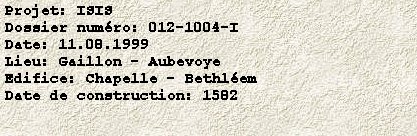

Fondation

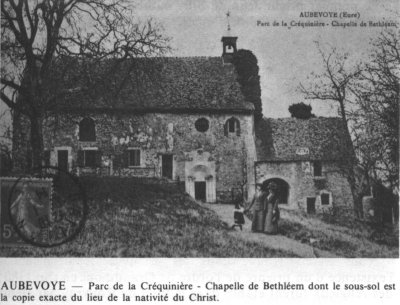

Nommé en 1550 à la tête de l'archevêché rouennais, le cardinal

Charles Ier de Bourbon avait fondé à Aubevoye, en 1571, l’abbaye de

la Chartreuse de Bourbon-lèz-Gaillon. Ce prélat, désirant avoir près de sa

résidence archiépiscopale du château de Gaillon, une

copie exacte de la chapelle de Bethléem , bâtie sur l'étable où naquit le Christ,

envoya à deux reprises en Palestine, son architecte chargé de relever les plans

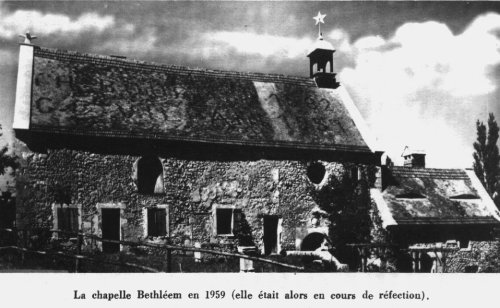

de ce haut lieu du christianisme.  CHAPELLE DE BÉTHLÉEM (Avant sa restauration) En 1582, la chapelle et sa crypte, étaient achevées, et il en fit don

aux moines de la Chartreuse avec les terres, vignes et bois des alentours. Tout

comme l'était le Bethléem d'Orient, le Bethléem d'Aubevoye fut planté au sommet

d'une colline. Cependant, en Judée

Bethléem est juché à 846 m d'altitude, alors que le sanctuaire normand s'élève

seulement à 94 m, dominant la vallée de la Seine.

Acquisition

et restructuration Le

21 mars 1791, après la spoliation de la Chartreuse, le petit domaine de

Bethléem fut mis en vente et acheté par Mme Vve Chemin, née Lemoine, et ses

deux fils. II est fort heureux que ces acquéreurs respectèrent les dispositions

de la chapelle, se contentant de convertir la crypte en cellier. Après la famille Chemin, la propriété fut

acquise par Mr et Mme Mignot qui restaurèrent le monument et, le 24 Novembre

1895, il fut rendu au culte. Après

le décès de Mr et Mme Mignot, Bethléem échut par donation à Mme Mary, laquelle

s'en dessaisit vers 1914 au profit de Mr Matheron. En 1956, ce dernier le céda

à Mr et Mme Germain Villain, d'Aubevoye, famille très connue et estimée dans la

région de Gaillon. Mr

Villain avait converti sa jolie maison située au bas de la colline, en un

véritable musée, et taillé dans la pierre le calvaire du nouveau cimetière de

sa commune. Après le décès du couple Germain, Mme Gisèle Bailleul, notaire à

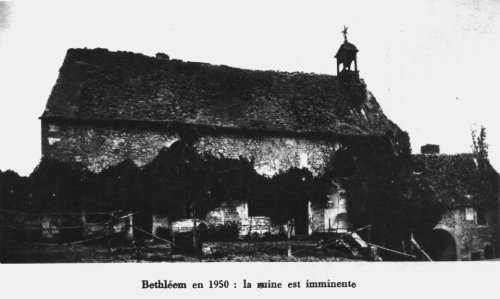

Gaillon, en devint la propriétaire en 1981. La

chapelle était, lors de la vente en 1956, dans un état de délabrement

pitoyable. La charpente du toit était à nu, les portes défoncées, des pans de

murs écroulés.  Ne

reculant devant aucun sacrifice, Mr et Mme Villain[1], dont

le courage n’a d’égale que la patience, ont su restaurer, par eux-mêmes, les

injures que le temps et les hommes avaient fait subir à ce vieux sanctuaire. Cette

œuvre monumentale était en partie terminée à la fin de l'été 1958 : les

toits refaits entièrement, l'aménagement de la crypte, du logis du vigneron

attenant à celle-ci terminés. Il ne restait plus à réparer que l'intérieur de

la chapelle et le logement des moines, dont les murs effondrés étaient en cours

de réfection.  Grands

travaux La

décoration intérieure fut réalisée avec soin par les époux Villain. Le mobilier

du culte était du XIXe siècle. Les vitraux, peut-être la tâche la

plus complexe à réaliser, ont été reconstitués par Mr Villain à partir de

matériaux anciens de récupération achetés chez des antiquaires ou brocanteurs. N'ayant

aucune gravure pour restituer une image des vitraux d'origine, Mr Villain

laissa libre cours à son imagination en s'inspirant de scènes de la Nativité. Malgré

les difficultés incombant pour une telle entreprise, on ne peut qu'être

admiratif pour le travail effectué par un homme qui n'avait, de surcroît,

aucune formation dans les métiers du bâtiment. Les efforts de Mr et Mme Villain

sont dignes de la reconnaissance du public, de tous ceux qui estiment que

conserver notre patrimoine historique et artistique est une œuvre fondamentale

pour les générations futures. Voici

l'état de la chapelle tel que l’a constaté Alphonse-Georges Poulain[2] à la

fin de l'été 1958 : Son

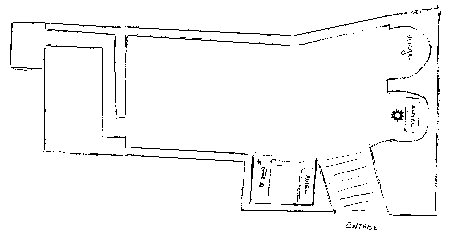

orientation est régulière (est-ouest) et fut bâtie sur un plan cruciforme. Mais

dans le courant du XIXe siècle, ayant été transformée en logement,

les croisillons furent abattus et une cloison sépara le chœur de la nef. Un

petit campanile qui ne date que de 1798, surmonte le toit de l'ancien chœur,

près du pignon du chevet. Celui-ci était percé d'une haute et large baie

amortie en arc plein cintre et les murs du sanctuaire de deux fenêtres de même

forme, ainsi que de deux œils-de-bœuf. Chœur et nef étaient voûtés en berceau

au moyen d’un bâti enduit de plâtre qui n'existe plus. Dans le mur latéral sud,

quelques portes et fenêtres furent percées.   Copie conforme ou presque En

faisant édifier la chapelle de Bethléem à Aubevoye, le cardinal de Bourbon n'a

jamais voulu égaler celle de Judée, ni par ses richesses, ni par son étendue;

puisque notre sanctuaire normand est beaucoup plus réduit (mais rigoureusement

exact) : Bethléem normand: 19 m de long, 8 m 60 de large, elle ne possède qu'une

seule nef et le transept ne mesure que 6m 60 de long (voir le plan établi à main levée), alors que...

Elle

est surmontée d'une voussure en plein cintre composée de cinq rangs de moulures

dont chaque extrémité repose sur les chapiteaux d'ordre corinthien de deux

colonnes engagées (de chaque côté), dont les bases présentent deux tores

séparés par une gorge. Le tout taillé dans la pierre de la région dans le plus

pur style Roman. Il est à noter que les cinq arches de la porte symbolisent

très certainement les cinq nefs de la grotte originale. Au-dessus dans un bloc

de pierre, sont sculptées les armoiries du cardinal Charles Ier de

Bourbon, qui ont été quelque peu martelées, sans doute pendant la Révolution de

1789, et qui se blasonnent ainsi : «de

Bourbon, qui est de France (d'azur à trois fleurs de lis d'or posées 2 et 1) au

bâton péri (raccourci) en bande de gueules, l'écu posé sur une croix (sans

doute archiépiscopale, c'est-à-dire à deux branches) en pal (c'est-à-dire

verticale). Sommé d'un chapeau de cardinal (à cinq rangs de houppes) et entouré

du collier de l'Ordre du St-Esprit[3]. Après

avoir descendu quelques marches, en contrebas, vers la gauche, un autre petit

autel dédié aux Rois Mages. Etranges

visiteurs Il

y a encore quelques années, pendant la nuit de Noël, une vraie messe de

minuit en latin y était célébrée. En effet, un Indult pontifical

prescrivait que la messe de minuit soit célébrée dans la grotte. Sur les murs

Nord et Sud, deux croix pattées rouges se font face. Celles ci sont des Dédicaces

octroyées par le Clergé pour consacrer ces lieux.

Une

plainte a été déposée à la gendarmerie. Nous ne pouvons qu'espérer

l'arrestation de cette bande d'irréductibles crétins pour qu'ils paient cet

acte lâche et irresponsable. Nous remercions Mme Gisèle

Bailleul, notaire à la retraite, de nous avoir accordé l'autorisation de

visiter ces lieux enchanteurs et de publier ces quelques lignes afin de garder

en mémoire sa charge historique et mystique. Documents et pièces justificatives Thierry Garnier Remerciements particuliers

à : A-M Lecordier

|

Un peu plus au nord de l'église d'Aubevoye, dans un paysage à la

fois enchanteur et mystérieux, s'élève la chapelle de Bethléem, dont les

infortunes méritent d'être racontées.

Un peu plus au nord de l'église d'Aubevoye, dans un paysage à la

fois enchanteur et mystérieux, s'élève la chapelle de Bethléem, dont les

infortunes méritent d'être racontées.

A

quelque vingt mètres de la chapelle, existe un bâtiment ayant abrité jadis le

pressoir des moines. Les vignes couvraient les vastes herbages s'étendant vers

le sud-ouest. Le charme de ce paysage sera complet en écoutant murmurer les

eaux ondoyantes d'un petit ruisseau s'échappant de l'une des cinq sources qui faisaient

tourner jadis le moulin de la Chartreuse.

A

quelque vingt mètres de la chapelle, existe un bâtiment ayant abrité jadis le

pressoir des moines. Les vignes couvraient les vastes herbages s'étendant vers

le sud-ouest. Le charme de ce paysage sera complet en écoutant murmurer les

eaux ondoyantes d'un petit ruisseau s'échappant de l'une des cinq sources qui faisaient

tourner jadis le moulin de la Chartreuse.